先日、産休と育休の具体的な違いに関する記事をアップしました。

▽育休と産休は具体的にどんな休業なのですか?

今回は産休と育休それぞれに関わる厚生労働省の助成金についてご紹介します。

先日、産休と育休の具体的な違いに関する記事をアップしました。

▽育休と産休は具体的にどんな休業なのですか?

今回は産休と育休それぞれに関わる厚生労働省の助成金についてご紹介します。

1.両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

主な受給条件は以下のとおりです。 (1)雇用保険に加入していること。 (2)男性従業員が育児休業を取得しやすい環境作りのための取組を行っていること。 「取得しやすい環境づくり」とは次のような取組となります。 (ア)男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知 (イ)管理職による、子が出生した男性従業員への育児休業取得の勧奨 (ウ)男性従業員の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施 (3)育児・介護休業に関する規定を作成していること。 (4)一般事業主行動計画を作成し、届出していること。 (5)雇用保険被保険者の男性従業員に、子供が生まれた後8週間以内に開始する連続した 5日以上(大企業の場合は14日以上)の育児休業を取得させたこと。 こちらは奥さんの産後休業中に育休を開始するイメージになります。 支給額 (1)1人目 57万円(大企業は28.5万円) (2)2人目以降 14.25万円(大企業も14.25万円)

2.両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

「雇用保険委加入している」「育児介護休業規程がある」など、出生時両立支援コースと共通の受給条件もありますが、育児休業の場合は主に以下の条件も満たす必要があります。 「育休復帰支援プラン」というプランに基づいて、雇用保険に加入する社員に対し、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、 産後休業を含め連続3か月以上)を取得させたこと。 その他にも「上司等と面談をしてその記録を残してある」などの要件もあります。 申請時期 育休を3ヵ月以上取得してからとなります。ただし、産休に引き続き育休を取得する場合は、産後休業開始から3ヵ月経過で支給申請になります。 また、「育児休業取得者が職場復帰するまでに、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を一定の方法で実施する」などの要件を満たせば、職場復帰6ヵ月後に加算されます。 支給額 (1)職場復帰時(育休3か月取得) 1人につき28.5万円(生産性要件を満たした場合36万円) ※1企業につき有期契約労働者と雇用期間の定めがない労働者1人ずつとなります。 (2)職場支援加算(職場復帰6か月後) 1人につき19万円(生産性要件を満たした場合24万円)3.まとめ

2019年4月に働き方改革関連法が施行されて以降、ますます全企業の働き方改革が加速化しています。 その中でも育休や産休を取得しやすい職場環境を形成することは重要なファクターとなっています。 「従業員に気兼ねなく育休・産休を取ってもらいたい!」とお思いの方は是非この助成金を検討してみてください! ☆上記の申請依頼はこちら! ☆具体的なご相談をされたい方はこちら!(個別相談は有料会員限定となります。) ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社にぴったりの助成金・補助金をご紹介します!マイプランはこちら!

(1)本人収入が月8万円以下

(2)世帯全体の収入が月25万円以下

(3)世帯全体の金融資産が300万円以下

(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

(5)全ての訓練実施日に出席している

(6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない

(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

(1)本人収入が月8万円以下

(2)世帯全体の収入が月25万円以下

(3)世帯全体の金融資産が300万円以下

(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

(5)全ての訓練実施日に出席している

(6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない

(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

(1)~(4)のいずれの条件も満たす必要があります。

(1)東京圏からの移住者

(2)地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募し、計画期間中に雇い入れられた方

(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方

(4)継続して雇用することが確実であると認められる者であること

(1)~(4)のいずれの条件も満たす必要があります。

(1)東京圏からの移住者

(2)地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募し、計画期間中に雇い入れられた方

(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方

(4)継続して雇用することが確実であると認められる者であること

(3)対象経費の合計額×補助率4分の3

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

(3)対象経費の合計額×補助率4分の3

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。

また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。

シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。

また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。

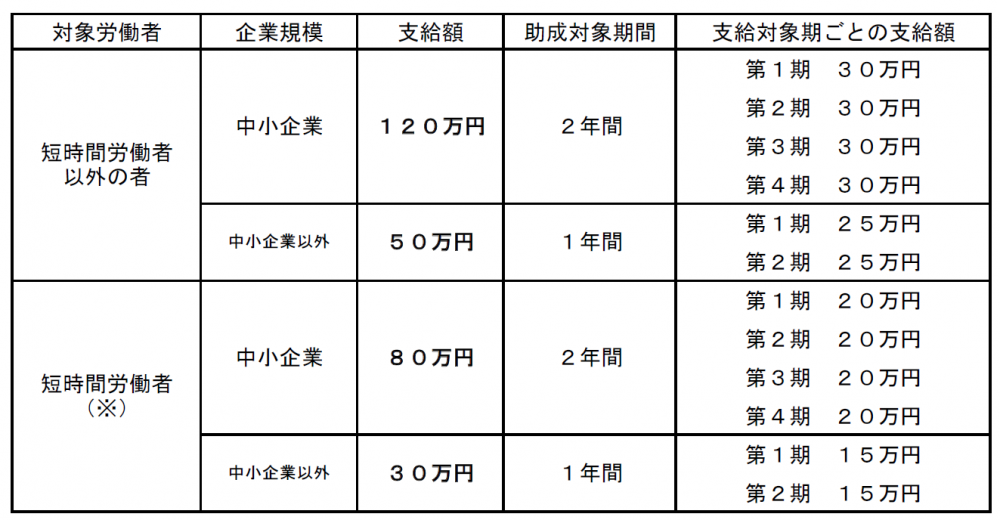

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

(2)支給対象期ごとの上限額

支給対象期ごとの支給額は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合

最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に

次の助成率を乗じた額となります。

中小企業:3分の1

中小企業以外:4分の1

(4)助成金が減額される場合

対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、

または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。

また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には

助成金は支給されません。

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

(2)支給対象期ごとの上限額

支給対象期ごとの支給額は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合

最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に

次の助成率を乗じた額となります。

中小企業:3分の1

中小企業以外:4分の1

(4)助成金が減額される場合

対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、

または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。

また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には

助成金は支給されません。

(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。

(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。

ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。

a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。

b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。

c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。

イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。

(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。

(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。

ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。

a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。

b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。

c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。

イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。

2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。

ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。

しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。

50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。

2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。

ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。

しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。

50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。

50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。

しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。

以下主な要件となります。

50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。

しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。

以下主な要件となります。

A社労士の回答は次のようなものです。

イ)「多様な正社員など」と言う表記を盛り込んだのは、助成金実施の際に、会社のみんなで話して決めた策です。

ロ)簡略的に見えても、書いてあること自体は間違っていません。足りない場合は、遠慮無く書き足してください。

ハ)「従業員代表の意見を…」の表現がなくても、労働基準法上意見を聴く義務がありますので、気になるならその表現は削除していただいても構いません。

また、A社労士はB社労士に「気になる点などは事業主様と話していただき、変えていただいて問題ありません。助成金が支給されない場合があるので、労働条件の不利益変更にだけはお気を付けください。」と補足しました。

このように、もし社労士によって意見の相違が出ても、社労士間でやり取りして調整するため、問題はありません。

A社労士の回答は次のようなものです。

イ)「多様な正社員など」と言う表記を盛り込んだのは、助成金実施の際に、会社のみんなで話して決めた策です。

ロ)簡略的に見えても、書いてあること自体は間違っていません。足りない場合は、遠慮無く書き足してください。

ハ)「従業員代表の意見を…」の表現がなくても、労働基準法上意見を聴く義務がありますので、気になるならその表現は削除していただいても構いません。

また、A社労士はB社労士に「気になる点などは事業主様と話していただき、変えていただいて問題ありません。助成金が支給されない場合があるので、労働条件の不利益変更にだけはお気を付けください。」と補足しました。

このように、もし社労士によって意見の相違が出ても、社労士間でやり取りして調整するため、問題はありません。

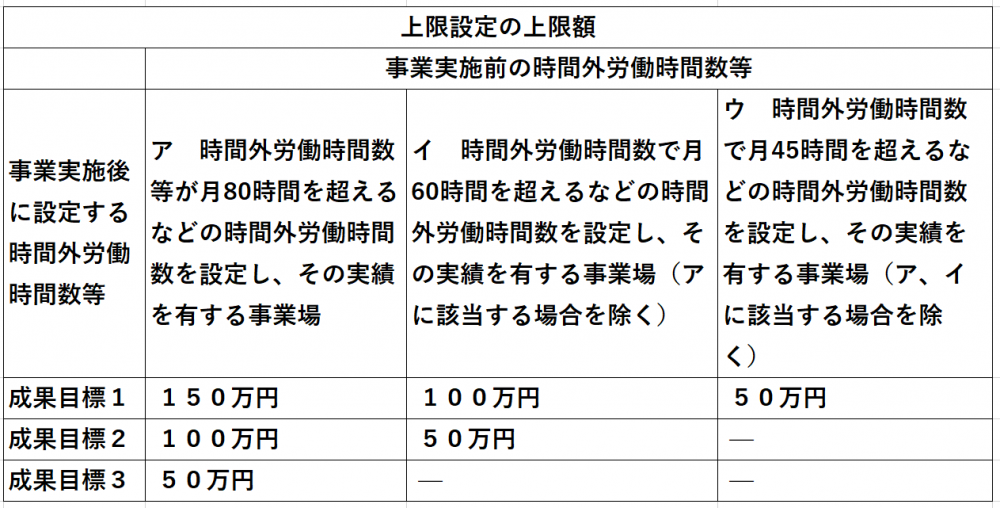

時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。

すなわち、月45時間、年360時間です。

原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。

ただし、以下3点の例外があります。

①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。

②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。

※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。

③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。

※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。

すなわち、月45時間、年360時間です。

原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。

ただし、以下3点の例外があります。

①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。

②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。

※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。

③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。

※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。

しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。

ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。

しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。

ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

(1)都道府県レベル

障害者の芸術文化活動(美術、演劇、音楽等)を行う事業所を支援する「支援センター」を設置し、次の事業を行う。

ア 都道府県内における事業所等に対する相談支援(支援方法、権利の保護、鑑賞支援等)

イ 芸術文化活動を支援する人材の育成等

ウ 関係者のネットワークづくり

エ 発表等の機会の創出

オ 情報収集・発信(都道府県内の実態把握、情報発信)

(2)ブロックレベル

各支援センターをブロック単位で支援する「広域センター」を設置し、次の事業を行う。

ア 都道府県の支援センターに対する支援(支援センターへ関係機関や専門機関の紹介、

アドバイス等)

イ 支援センター未設置都道府県の事業所等に対する支援

ウ 芸術文化活動に関するブロック研修開催

エ ブロック内の連携の推進

オ 発表等の機会の創出

(3)全国レベル

全国の支援センター及び広域センターを横断的に支援する「連携事務局」を設置し、次の事業を行う。

ア 広域センター等に対する支援(広域センターや支援センターへ関係機関や専門家の紹介、アドバイス等)

イ 全国連絡会議の実施

ウ 全国の情報収集・発信、ネットワーク体制の構築

エ 成果報告とりまとめ、公表等

オ 障害者団体、芸術団体等との連携

(1)都道府県レベル

障害者の芸術文化活動(美術、演劇、音楽等)を行う事業所を支援する「支援センター」を設置し、次の事業を行う。

ア 都道府県内における事業所等に対する相談支援(支援方法、権利の保護、鑑賞支援等)

イ 芸術文化活動を支援する人材の育成等

ウ 関係者のネットワークづくり

エ 発表等の機会の創出

オ 情報収集・発信(都道府県内の実態把握、情報発信)

(2)ブロックレベル

各支援センターをブロック単位で支援する「広域センター」を設置し、次の事業を行う。

ア 都道府県の支援センターに対する支援(支援センターへ関係機関や専門機関の紹介、

アドバイス等)

イ 支援センター未設置都道府県の事業所等に対する支援

ウ 芸術文化活動に関するブロック研修開催

エ ブロック内の連携の推進

オ 発表等の機会の創出

(3)全国レベル

全国の支援センター及び広域センターを横断的に支援する「連携事務局」を設置し、次の事業を行う。

ア 広域センター等に対する支援(広域センターや支援センターへ関係機関や専門家の紹介、アドバイス等)

イ 全国連絡会議の実施

ウ 全国の情報収集・発信、ネットワーク体制の構築

エ 成果報告とりまとめ、公表等

オ 障害者団体、芸術団体等との連携

①都道府県レベル

国:2分の1

都道府県:2分の1

②ブロックレベル、全国レベル

国:10分の10

①都道府県レベル

国:2分の1

都道府県:2分の1

②ブロックレベル、全国レベル

国:10分の10

女性の個性と能力が十分に発揮できていない現状を踏まえて、女性活躍推進に関する責務などを定めた女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

女性活躍推進法では、従業員数300人以下の中小企業は、事業主による行動計画の策定や届出が努力義務となっており、女性活躍に取り組むことが求められています。

そのようなわけで、厚生労働省では、中小企業のための女性活躍推進事業を実施することにしました。

全国各地に女性活躍推進センターを設け、従業員数300人以下の中小企業に対して、女性活躍推進法に基づく課題分析、行動計画策定などの支援をしています。

女性の個性と能力が十分に発揮できていない現状を踏まえて、女性活躍推進に関する責務などを定めた女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

女性活躍推進法では、従業員数300人以下の中小企業は、事業主による行動計画の策定や届出が努力義務となっており、女性活躍に取り組むことが求められています。

そのようなわけで、厚生労働省では、中小企業のための女性活躍推進事業を実施することにしました。

全国各地に女性活躍推進センターを設け、従業員数300人以下の中小企業に対して、女性活躍推進法に基づく課題分析、行動計画策定などの支援をしています。

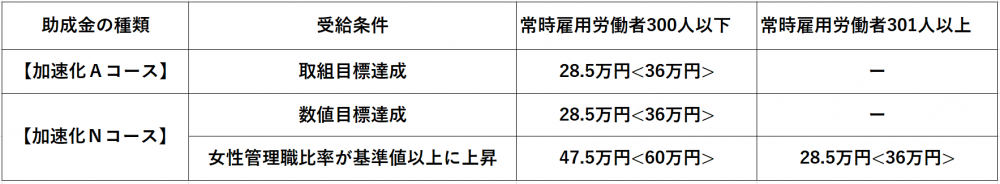

中小企業のための女性活躍推進事業では、中小企業による両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の申請を推奨しています。

この助成金は、女性活躍推進法に基づき策定した行動計画を実施した事業者や、女性管理職の数などの数値目標を達成した事業者に対して、一定の金額を支給しています。

①支給対象となる目標・取組の類型

・女性の積極採用に関する目標

・女性の配置・育成・教育訓練に関する目標

・女性管理職の積極登用・評価・昇進に関する目標

・多様なキャリアコースに関する目標(一般職→総合職など)

②支給額

中小企業のための女性活躍推進事業では、中小企業による両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の申請を推奨しています。

この助成金は、女性活躍推進法に基づき策定した行動計画を実施した事業者や、女性管理職の数などの数値目標を達成した事業者に対して、一定の金額を支給しています。

①支給対象となる目標・取組の類型

・女性の積極採用に関する目標

・女性の配置・育成・教育訓練に関する目標

・女性管理職の積極登用・評価・昇進に関する目標

・多様なキャリアコースに関する目標(一般職→総合職など)

②支給額

※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額

※各コース1企業1回限り)

※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額

※各コース1企業1回限り)

評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援します。

評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援します。

介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援します。

介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援します。

生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度の整備を支援します。

生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度の整備を支援します。

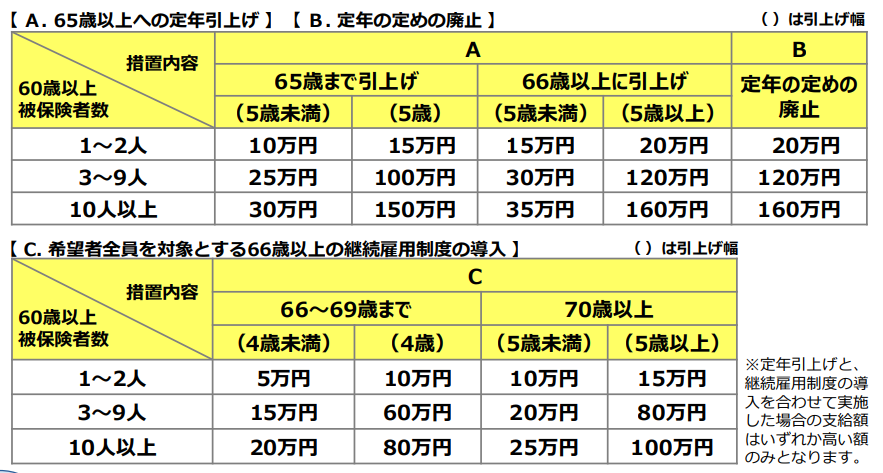

厚生労働省では、65歳超雇用推進助成金を設け、高齢者が年齢に関わりなく働ける環境づくりを支援しています。

この助成金は、65歳以上への定年引上げ、高齢者の雇用環境の整備、高齢者の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行った事業者に対して、一定の金額を支給するものです。

以下主な要件となります。

厚生労働省では、65歳超雇用推進助成金を設け、高齢者が年齢に関わりなく働ける環境づくりを支援しています。

この助成金は、65歳以上への定年引上げ、高齢者の雇用環境の整備、高齢者の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行った事業者に対して、一定の金額を支給するものです。

以下主な要件となります。

従業員の定年を65歳以上に引上げるなど、高齢者の継続雇用制度を整備して実施した場合に助成します。

従業員の定年を65歳以上に引上げるなど、高齢者の継続雇用制度を整備して実施した場合に助成します。

※厚生労働省HPより

※厚生労働省HPより

作業方法や能力評価制度などを改善し、高齢者の雇用機会を増大するための環境を整備した場合に助成します。

作業方法や能力評価制度などを改善し、高齢者の雇用機会を増大するための環境を整備した場合に助成します。

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換した場合に助成します。

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換した場合に助成します。

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する制度です。

その教育訓練の中には、英語学習が入っており、英会話スクールが用意するコースを受講すれば、その受講料の一部が返ってくる仕組みです。

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する制度です。

その教育訓練の中には、英語学習が入っており、英会話スクールが用意するコースを受講すれば、その受講料の一部が返ってくる仕組みです。

以下の主な条件を満たした上で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・終了した在職者・離職者が対象となります。

①受講開始日現在で在職期間が通算3年以上であること

※初めて支給を受けようとする方については1年以上であること

※他の事業所などに雇用されていた期間も通算しますが、前職と現職の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。

②受講開始日時点で在職者でない方は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること

※適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内

③前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること

※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は適用されません。

以下の主な条件を満たした上で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・終了した在職者・離職者が対象となります。

①受講開始日現在で在職期間が通算3年以上であること

※初めて支給を受けようとする方については1年以上であること

※他の事業所などに雇用されていた期間も通算しますが、前職と現職の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。

②受講開始日時点で在職者でない方は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること

※適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内

③前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること

※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は適用されません。

①助成率

5分の1以内

②上限額と下限額

上限:10万円

下限:4,000円

①助成率

5分の1以内

②上限額と下限額

上限:10万円

下限:4,000円

東京都では、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業という助成金を設けています。

こちらは、都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成するものです。

フレッシュな若者や女性が商店街で活躍することにより、都内商店街の活性化を図っています。

主な要件は以下となります。

東京都では、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業という助成金を設けています。

こちらは、都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成するものです。

フレッシュな若者や女性が商店街で活躍することにより、都内商店街の活性化を図っています。

主な要件は以下となります。

喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。そのため、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額を定めています。

1.喫煙室の設置・改修

60万円/㎡

2.屋外喫煙所の設置・改修

60万円/㎡

3.換気装置の設置など

40万円/㎡

喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。そのため、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額を定めています。

1.喫煙室の設置・改修

60万円/㎡

2.屋外喫煙所の設置・改修

60万円/㎡

3.換気装置の設置など

40万円/㎡

旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)は、平成28年度をもって廃止され、平成29年4月1日より「人材開発支援助成金(制度導入コース)」になった助成金です。

しかし、採択された当時はまだキャリア形成促進助成金(制度導入コース)だったという理由などで、支給申請自体は今でも有効な事業所が存在しています。

平成31年4月1日以降、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の内、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。

旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)は、平成28年度をもって廃止され、平成29年4月1日より「人材開発支援助成金(制度導入コース)」になった助成金です。

しかし、採択された当時はまだキャリア形成促進助成金(制度導入コース)だったという理由などで、支給申請自体は今でも有効な事業所が存在しています。

平成31年4月1日以降、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の内、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。

ジョブ・カード一式を提出する際は、どうしても個人情報が気になりますよね。

個人情報を隠した場合は、黒塗りをして目隠しすることが可能です。

厚生労働省によれば、「セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請におけるジョブ・カード一式(写)については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項について、労働者が非開示を希望する記載事項を黒塗りにしたものでも差し支えない」とのことです。

ただし、「各シートの労働者氏名及びセルフ・キャリアドックの実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等を除く」とも言及していますので、この部分に関しての黒塗りはNGです。

確かに、支給要件に直接影響する部分ですので、当然と言えば当然です。

ジョブ・カード一式を提出する際は、どうしても個人情報が気になりますよね。

個人情報を隠した場合は、黒塗りをして目隠しすることが可能です。

厚生労働省によれば、「セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請におけるジョブ・カード一式(写)については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項について、労働者が非開示を希望する記載事項を黒塗りにしたものでも差し支えない」とのことです。

ただし、「各シートの労働者氏名及びセルフ・キャリアドックの実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等を除く」とも言及していますので、この部分に関しての黒塗りはNGです。

確かに、支給要件に直接影響する部分ですので、当然と言えば当然です。

労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。

①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

②1年以下の懲役または50万円以下の罰金

③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

④30万円以下の罰金

有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。

社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。

労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。

①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

②1年以下の懲役または50万円以下の罰金

③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

④30万円以下の罰金

有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。

社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。