助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを

開始致しました!

今回の疑問

中小企業会計要領とは?

中小企業の決算書の場合、節税や利便性が優先され、きちんとした財務報告がなされないことが多くあります。何が問題かというと、会社の正確な経営実態が反映されずに経営判断を誤ったり、自社の過去や同業者との比較が適切にできなかったりと決算書の信頼性が損なわれることが多いからです。

しかし、中小企業にとっては、税理士等に言われた通りにやっているところも多く、どこが問題なのかなかなかわからないのではないでしょうか。

そこで、国は中小企業会計要領(中小企業の会計に関する基本要領)や中小企業会見指針(中小企業の会計に関する指針)を示しました。

たとえば、決算書の売上や利益を現金の出し入れのみで計上している場合があります。小売店のように、物が売れると同時に現金が入ってくる場合もあるでしょう。その場合は売上の計上と現金が一致しています。

今回の疑問

中小企業会計要領とは?

中小企業の決算書の場合、節税や利便性が優先され、きちんとした財務報告がなされないことが多くあります。何が問題かというと、会社の正確な経営実態が反映されずに経営判断を誤ったり、自社の過去や同業者との比較が適切にできなかったりと決算書の信頼性が損なわれることが多いからです。

しかし、中小企業にとっては、税理士等に言われた通りにやっているところも多く、どこが問題なのかなかなかわからないのではないでしょうか。

そこで、国は中小企業会計要領(中小企業の会計に関する基本要領)や中小企業会見指針(中小企業の会計に関する指針)を示しました。

たとえば、決算書の売上や利益を現金の出し入れのみで計上している場合があります。小売店のように、物が売れると同時に現金が入ってくる場合もあるでしょう。その場合は売上の計上と現金が一致しています。

ところが企業や学校などの法人に定期的に販売している場合、売掛金や手形の場合もあるでしょう。そうすると、売上は発生したけれども、お金が入ってくるのは相当後になります。しかし、現金が入ってくるときのみ売上を立てていると、実態と合わなくなってしまいます。仕入れも同様です。それぞれの企業によってやり方が異なると、単純に比較ができなくなります。

上場企業の株やゴルフ場会員権等を会社で買って、資産として計上している場合も同様です。株やゴルフ場会員権は日々動いています。買った時の株価をそのまま載せている企業と、現在の価格に修正した企業とでは単純に比較はできません。

会計要領では、実態を決算書に反映させるというのが基本的な姿勢となっていますから、企業が同じ基準で決算書を作成することで信頼度が増すことになります。

国の補助金等においても、申請する企業が会計要領に沿った決算書で税金が納められているということは重要です。補助金によっては、この会計要領や指針に沿っているかどうかで加点要素となる場合もあります。

●中小企業の会計に関する基本要領チェックリスト

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki1.pdf

●中小企業の会計に関する指針チェックリスト

http://www.kzei.or.jp/checklist.pdf

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

ところが企業や学校などの法人に定期的に販売している場合、売掛金や手形の場合もあるでしょう。そうすると、売上は発生したけれども、お金が入ってくるのは相当後になります。しかし、現金が入ってくるときのみ売上を立てていると、実態と合わなくなってしまいます。仕入れも同様です。それぞれの企業によってやり方が異なると、単純に比較ができなくなります。

上場企業の株やゴルフ場会員権等を会社で買って、資産として計上している場合も同様です。株やゴルフ場会員権は日々動いています。買った時の株価をそのまま載せている企業と、現在の価格に修正した企業とでは単純に比較はできません。

会計要領では、実態を決算書に反映させるというのが基本的な姿勢となっていますから、企業が同じ基準で決算書を作成することで信頼度が増すことになります。

国の補助金等においても、申請する企業が会計要領に沿った決算書で税金が納められているということは重要です。補助金によっては、この会計要領や指針に沿っているかどうかで加点要素となる場合もあります。

●中小企業の会計に関する基本要領チェックリスト

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki1.pdf

●中小企業の会計に関する指針チェックリスト

http://www.kzei.or.jp/checklist.pdf

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

-

-

キーワード検索

-

直近1週間の人気記事ランキングBest10

直近10回分の投稿

5/11(火)新規公示案件情報

5/11(火)新規公示案件情報 5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】

5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】 助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様

助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様 令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか?

令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか? 展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など

展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など 祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪

祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪ 小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!!

小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!! 事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】

事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】 スズメバチの駆除で出る助成金とは?

スズメバチの駆除で出る助成金とは? 中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?

中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?

カテゴリー

カレンダー

2026年2月 月 火 水 木 金 土 日 « 5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 アーカイブ

タグ一覧

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

一方「助成金」は、厚生労働省系のものが主流となっています。こちらは年間を通じて、募集されており、雇用保険や社会保険の加入等が条件となっています。厚生労働省系ですので、人材育成や雇用促進、各種制度導入等があります。基本的には条件に合致していれば、ほぼすべての企業が助成の対象となります。

「補助金」も「助成金」も基本的には金融機関からの融資のように返す必要はありません。ただ補助金の場合は、一定以上の収益が上がった場合、返済しなければならない場合もありますので注意しましょう。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

一方「助成金」は、厚生労働省系のものが主流となっています。こちらは年間を通じて、募集されており、雇用保険や社会保険の加入等が条件となっています。厚生労働省系ですので、人材育成や雇用促進、各種制度導入等があります。基本的には条件に合致していれば、ほぼすべての企業が助成の対象となります。

「補助金」も「助成金」も基本的には金融機関からの融資のように返す必要はありません。ただ補助金の場合は、一定以上の収益が上がった場合、返済しなければならない場合もありますので注意しましょう。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

補助金の目的の多くは、補助金によって会社の売上を伸ばしたり、生産性が向上したり、他の企業の参考になったりといったものになりますが、自社の利益だけを目的としたものではなく、いかに社会に貢献できるかといった視点が大切です。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

補助金の目的の多くは、補助金によって会社の売上を伸ばしたり、生産性が向上したり、他の企業の参考になったりといったものになりますが、自社の利益だけを目的としたものではなく、いかに社会に貢献できるかといった視点が大切です。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

認定を受けると、「ものづくり補助金」などの加点要素となりますので、今後、国の補助金の申請を検討されている方は、ぜひ、その前の経営力向上計画の申請を考えられてはいかがでしょうか。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

認定を受けると、「ものづくり補助金」などの加点要素となりますので、今後、国の補助金の申請を検討されている方は、ぜひ、その前の経営力向上計画の申請を考えられてはいかがでしょうか。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

民間の企業には関係ないと思われるかもしれませんが、適切に使われていない場合は指摘をするだけでなく、その原因を究明するため、補助金、助成金の窓口の行政機関や請負機関から受け取った企業まで厳しくチェックされることがあります。従って、補助金、助成金を受けた場合、適切に書類を整備することはもちろん、不正と見られないような記帳を心がける必要があります。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

※弊社では、7月公募開始予定の「ものづくり補助金」に関するセミナーを行っております。受講希望の方は是非下記URLから御申しみを!

▽7/15(金)

民間の企業には関係ないと思われるかもしれませんが、適切に使われていない場合は指摘をするだけでなく、その原因を究明するため、補助金、助成金の窓口の行政機関や請負機関から受け取った企業まで厳しくチェックされることがあります。従って、補助金、助成金を受けた場合、適切に書類を整備することはもちろん、不正と見られないような記帳を心がける必要があります。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

※弊社では、7月公募開始予定の「ものづくり補助金」に関するセミナーを行っております。受講希望の方は是非下記URLから御申しみを!

▽7/15(金)

例えば、個人事業主の多くは、売上は現金が入ってきた時点、仕入はお金が出て行った時点で帳簿に計上することが多いですが、これでは実態を把握していないことになります。

業者間の取引などでは、売上げたお金が月末締めで、次の月の月末に入ることもあるでしょうし、仕入も大量に買う場合はまとめてお金を支払う場合もあるでしょう。そうした場合、現金だけ追っていると、商売の実態とかなりずれることになります。

補助金の申請や金融機関からの借入の場合も、申請企業が「中小企業の会計に関する基本要領」もしくは「中小企業の会計に関する指針」に沿って決算書が作成されているかが問われることが多くあります。

今後、企業の成長を目指すのであれば、ぜひとも中小企業の会計要領に沿った決算書の作成にしていく必要があるでしょう。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

※弊社では、7月公募開始予定の「ものづくり補助金」に関するセミナーを行っております。受講希望の方は是非下記URLから御申しみを!

例えば、個人事業主の多くは、売上は現金が入ってきた時点、仕入はお金が出て行った時点で帳簿に計上することが多いですが、これでは実態を把握していないことになります。

業者間の取引などでは、売上げたお金が月末締めで、次の月の月末に入ることもあるでしょうし、仕入も大量に買う場合はまとめてお金を支払う場合もあるでしょう。そうした場合、現金だけ追っていると、商売の実態とかなりずれることになります。

補助金の申請や金融機関からの借入の場合も、申請企業が「中小企業の会計に関する基本要領」もしくは「中小企業の会計に関する指針」に沿って決算書が作成されているかが問われることが多くあります。

今後、企業の成長を目指すのであれば、ぜひとも中小企業の会計要領に沿った決算書の作成にしていく必要があるでしょう。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

※弊社では、7月公募開始予定の「ものづくり補助金」に関するセミナーを行っております。受講希望の方は是非下記URLから御申しみを!

また、ものづくり補助金であれば、経常利益が2期マイナスであり、年間の売上が500万しかないとしたらどうでしょうか。金融機関が1,000万円を貸してくれる可能性は著しく低くなります。

そうした場合は他からの調達の可能性を探る必要があります。

資金調達の見込みとは、会社や個人の体力に見合った調達なのかどうかということも見られるので注意してください。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

また、ものづくり補助金であれば、経常利益が2期マイナスであり、年間の売上が500万しかないとしたらどうでしょうか。金融機関が1,000万円を貸してくれる可能性は著しく低くなります。

そうした場合は他からの調達の可能性を探る必要があります。

資金調達の見込みとは、会社や個人の体力に見合った調達なのかどうかということも見られるので注意してください。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

しかし、補助金の「経常利益」では、営業外収益が加算されないことから、本業以外の収益の影響を除去した数値が重要視されます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

しかし、補助金の「経常利益」では、営業外収益が加算されないことから、本業以外の収益の影響を除去した数値が重要視されます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

<国関連例>

●小規模事業者持続化補助金

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変等)の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するもの。補助上限額:50万円(2/3補助)なお、雇用の増加、買い物弱者対策、海外展開に関しては100万円に引き上げ。

●海外見本市個別出展支援事業

日本の中堅・中小企業が、新興国等への海外展開に取り組むにあたり、海外で開催される見本市・展示会に出展する際の経費の一部を助成します。見本市に参加する際の、見本市主催者から提供されるスペース料、又はスペース料を含む基礎装飾パッケージ料金(上限100万円)

<都道府県例>

●東京都 市場開拓助成事業

東京都及び公社による一定の評価又は支援を受け開発し、製品化した製品・サービス等の販路開拓のため、国内外の展示会等への出展小間料や出展に付随する経費及び新聞・雑誌等による広告費の一部を助成。300万円(助成率1/2以内)

●東京都 新・展示会等出展支援助成事業-販路拡大サポート事業-

将来に向けて経営基盤の強化に取り組む都内の中小企業者や、経済動向の変化によるコスト高騰等の新たな課題に直面する都内の中小企業者に対して、販路拡大による更なる経営安定化を図るため、国内外の展示会等への出展及び新聞・雑誌・Webサイト等への広告掲載に要する経費の一部を助成。150万円(2/3以内)

●神奈川県 欧州展示会への出展支援事業

●ちば中小企業元気づくり助成事業

<市町村例>

●横浜市 販路開拓支援事業

●さいたま市販路開拓支援事業補助金

●港区 販路拡大支援事業

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

<国関連例>

●小規模事業者持続化補助金

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変等)の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するもの。補助上限額:50万円(2/3補助)なお、雇用の増加、買い物弱者対策、海外展開に関しては100万円に引き上げ。

●海外見本市個別出展支援事業

日本の中堅・中小企業が、新興国等への海外展開に取り組むにあたり、海外で開催される見本市・展示会に出展する際の経費の一部を助成します。見本市に参加する際の、見本市主催者から提供されるスペース料、又はスペース料を含む基礎装飾パッケージ料金(上限100万円)

<都道府県例>

●東京都 市場開拓助成事業

東京都及び公社による一定の評価又は支援を受け開発し、製品化した製品・サービス等の販路開拓のため、国内外の展示会等への出展小間料や出展に付随する経費及び新聞・雑誌等による広告費の一部を助成。300万円(助成率1/2以内)

●東京都 新・展示会等出展支援助成事業-販路拡大サポート事業-

将来に向けて経営基盤の強化に取り組む都内の中小企業者や、経済動向の変化によるコスト高騰等の新たな課題に直面する都内の中小企業者に対して、販路拡大による更なる経営安定化を図るため、国内外の展示会等への出展及び新聞・雑誌・Webサイト等への広告掲載に要する経費の一部を助成。150万円(2/3以内)

●神奈川県 欧州展示会への出展支援事業

●ちば中小企業元気づくり助成事業

<市町村例>

●横浜市 販路開拓支援事業

●さいたま市販路開拓支援事業補助金

●港区 販路拡大支援事業

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

小規模事業者や個人事業にとってはかなりありがたい補助金になっています。昨年は予算が潤沢だったため、採択率も極めて高かったと聞いています。本年度もそこそこの予算が積み上げられていますので、該当企業様はぜひ、積極的に応募してみてください。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

小規模事業者や個人事業にとってはかなりありがたい補助金になっています。昨年は予算が潤沢だったため、採択率も極めて高かったと聞いています。本年度もそこそこの予算が積み上げられていますので、該当企業様はぜひ、積極的に応募してみてください。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

創業補助金の審査項目を見ると「事業の独創性」には、「技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること」と書かれています。

ものづくり補助金では、「革新的なサービスの創出」として、「自社になく、他社でも一般的ではない、新たな役務を取り込んだ(取り入れたも含む)新サービス、新商品開発や新生産方式をいう」と書かれています。また、留意点として「他者と差別化し競争力強化が実現するか」となっています。

つまり、独創性や革新性は切り口が新しく、差別化された事業であるということになります。

例えばケーキ屋さんが今まで扱ってなかったシュークリームを扱うだけでは独創性や革新性があるとはいえません。他のケーキ屋さんではシュークリームをすでに扱っているところも多く、目新しさがあるわけでも、差別化されているわけでもないからです。

しかし、そのケーキ屋が経営者の出身地にある農家や地元の農家と連携して、無農薬野菜を使った着色料を開発して、それをケーキに活用した場合はどうでしょうか。安心・安全や地元の農業の活性化とセットで訴求できる目新しさがあります。

もしかしたら既にこのケーキ屋は既にあるかもしれませんが、考え方としてはこうしたことが独創性や革新性と考えられます。

また、他業種や業態では普通に取り入れられている方法を自業種に取り入れるなどでもよいでしょう。

立ち食いソバやうどん、呑み屋は昔からありましたが、フレンチやステーキに取り入れ、人気が出た企業も独創性・革新性を発揮したと言えるでしょう。

また、日本の伝統産業に新たなデザインを取り入れて、海外に販路を求めたというのも差別化されています。

創業補助金の審査項目を見ると「事業の独創性」には、「技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること」と書かれています。

ものづくり補助金では、「革新的なサービスの創出」として、「自社になく、他社でも一般的ではない、新たな役務を取り込んだ(取り入れたも含む)新サービス、新商品開発や新生産方式をいう」と書かれています。また、留意点として「他者と差別化し競争力強化が実現するか」となっています。

つまり、独創性や革新性は切り口が新しく、差別化された事業であるということになります。

例えばケーキ屋さんが今まで扱ってなかったシュークリームを扱うだけでは独創性や革新性があるとはいえません。他のケーキ屋さんではシュークリームをすでに扱っているところも多く、目新しさがあるわけでも、差別化されているわけでもないからです。

しかし、そのケーキ屋が経営者の出身地にある農家や地元の農家と連携して、無農薬野菜を使った着色料を開発して、それをケーキに活用した場合はどうでしょうか。安心・安全や地元の農業の活性化とセットで訴求できる目新しさがあります。

もしかしたら既にこのケーキ屋は既にあるかもしれませんが、考え方としてはこうしたことが独創性や革新性と考えられます。

また、他業種や業態では普通に取り入れられている方法を自業種に取り入れるなどでもよいでしょう。

立ち食いソバやうどん、呑み屋は昔からありましたが、フレンチやステーキに取り入れ、人気が出た企業も独創性・革新性を発揮したと言えるでしょう。

また、日本の伝統産業に新たなデザインを取り入れて、海外に販路を求めたというのも差別化されています。

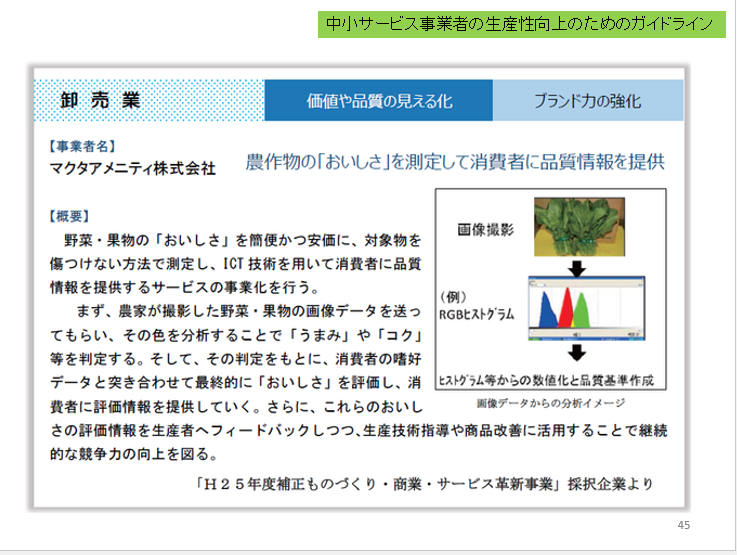

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」という経済産業省が作成した資料が参考になります。

ぜひ、ダウンロードしてみてください。

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」という経済産業省が作成した資料が参考になります。

ぜひ、ダウンロードしてみてください。

<経済産業省・都道府県関連の創業関連助成金の例>

●「経済産業省 創業・第二創業促進補助金」

支給金額上限:200万円

採択率は30%~40%(ただし28年度は予算が少なく、採択率は5%前後の可能性大)

●「東京都 創業助成事業」

支給金額上限:300万円

第1回55件、第2回35件の採択となっており、応募者数は公開されていないが、採択率は20%前後と推定

<厚生労働省関連の創業関連助成金の例>

●地域雇用開発奨励金

同意雇用開発促進地域及び過疎等雇用改善地域において、事業所の設置・整備を行い、併せて地域求職者を雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用及び対象労働者の増加数に応じて一定額を助成します。

助成額:50万円~ 800万円

助成期間:3年間

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

★セミナーのお知らせ

<経済産業省・都道府県関連の創業関連助成金の例>

●「経済産業省 創業・第二創業促進補助金」

支給金額上限:200万円

採択率は30%~40%(ただし28年度は予算が少なく、採択率は5%前後の可能性大)

●「東京都 創業助成事業」

支給金額上限:300万円

第1回55件、第2回35件の採択となっており、応募者数は公開されていないが、採択率は20%前後と推定

<厚生労働省関連の創業関連助成金の例>

●地域雇用開発奨励金

同意雇用開発促進地域及び過疎等雇用改善地域において、事業所の設置・整備を行い、併せて地域求職者を雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用及び対象労働者の増加数に応じて一定額を助成します。

助成額:50万円~ 800万円

助成期間:3年間

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

★セミナーのお知らせ

認定を受けた事業計画への支援措置としては、以下のものがあります。

①下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金 補助上限額2000万円

②日本政策金融公庫による低利融資制度(企業活力強化資金)

③中小企業信用保険法の特例

・普通保障等の別枠設定

普通保障2億円、無担保保証8,000万円、特別小口保証1,250万円、

流動資産担保融資保証2億円に加えて、

それぞれ別枠で同額の保証を受けることができます。

・新事業開拓保障の限度枠拡大

新事業開拓保障の限度額が2億円から4億円(組合4億円から6億円)に拡大されます。

④中小企業投資育成株式会社法の特例

事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、

資本金3億円を超える株式会社であっても

投資育成会社の投資対象に追加されます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

★セミナーのお知らせ

認定を受けた事業計画への支援措置としては、以下のものがあります。

①下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金 補助上限額2000万円

②日本政策金融公庫による低利融資制度(企業活力強化資金)

③中小企業信用保険法の特例

・普通保障等の別枠設定

普通保障2億円、無担保保証8,000万円、特別小口保証1,250万円、

流動資産担保融資保証2億円に加えて、

それぞれ別枠で同額の保証を受けることができます。

・新事業開拓保障の限度枠拡大

新事業開拓保障の限度額が2億円から4億円(組合4億円から6億円)に拡大されます。

④中小企業投資育成株式会社法の特例

事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、

資本金3億円を超える株式会社であっても

投資育成会社の投資対象に追加されます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

★セミナーのお知らせ

経済産業省としては、サービス業の品質は目に見えにくいため、質に見合った対価を取りづらいことから、価格競争に陥って生産性が低下してしまいがちであるため、制度により品質を担保することで、生産性を向上させる狙いがあります。

また、オリンピックに向けて、日本のおもてなしを訴求することで、訪日外国人の増加に結びつける狙いもあります。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

経済産業省としては、サービス業の品質は目に見えにくいため、質に見合った対価を取りづらいことから、価格競争に陥って生産性が低下してしまいがちであるため、制度により品質を担保することで、生産性を向上させる狙いがあります。

また、オリンピックに向けて、日本のおもてなしを訴求することで、訪日外国人の増加に結びつける狙いもあります。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

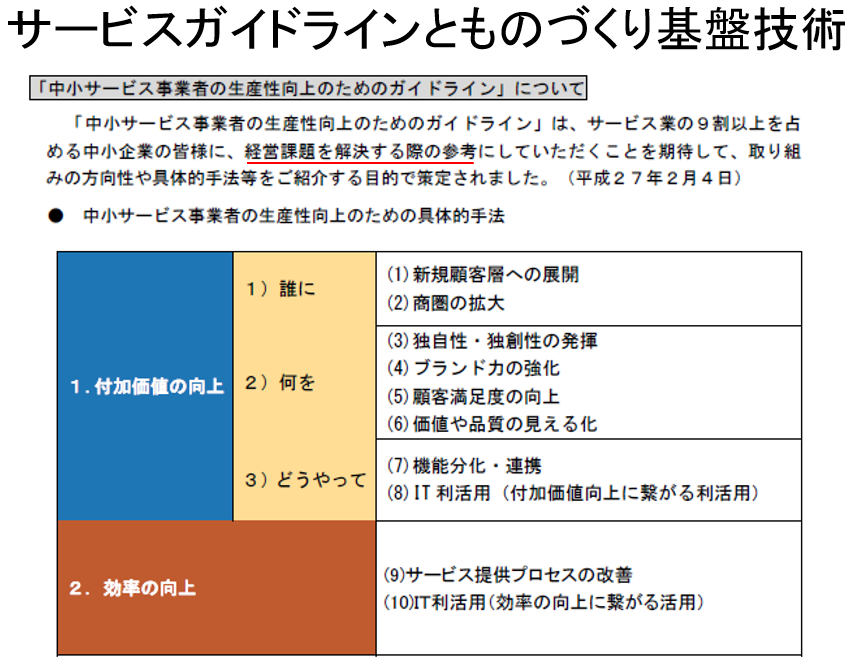

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」は、サービス業の9割以上を占める中小企業の皆様の為に策定された、より効果的に付加価値向上や効率向上につなげることを目的にしたガイドラインです。

ガイドラインに記載された具体的手法は主に上図の通りに分類されます。

今回は「2.効率の向上」の(9)サービス提供プロセスの改善、(10)IT利活用(効率の向上に繋がる活用)について紹介いたします。

(9)サービス提供プロセスの改善

業務フロー及びサービス提供プロセスを明確化することで可能となる経営状況の把握・分析・伝達を、迅速で的確な経営判断のためにも活用することが有効となります。

その一方、業務フローやサービス提供プロセスは重要な機密情報にあたることから、社内の情報管理の徹底や個人情報の保護など事業の安定継続のためのリスク管理体制を確保することも必要です。

具体例

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」は、サービス業の9割以上を占める中小企業の皆様の為に策定された、より効果的に付加価値向上や効率向上につなげることを目的にしたガイドラインです。

ガイドラインに記載された具体的手法は主に上図の通りに分類されます。

今回は「2.効率の向上」の(9)サービス提供プロセスの改善、(10)IT利活用(効率の向上に繋がる活用)について紹介いたします。

(9)サービス提供プロセスの改善

業務フロー及びサービス提供プロセスを明確化することで可能となる経営状況の把握・分析・伝達を、迅速で的確な経営判断のためにも活用することが有効となります。

その一方、業務フローやサービス提供プロセスは重要な機密情報にあたることから、社内の情報管理の徹底や個人情報の保護など事業の安定継続のためのリスク管理体制を確保することも必要です。

具体例

地域内で複数の店舗を持つホテルが、集中調理施設であるセントラルキッチンに調理を集約することで食事作りの効率化を図っています。また、ホテルの接客の忙しさに応じて、バックオフィスのスタッフも接客ができるよう人材教育を行うことで、部署を超えた対応が可能な人員体制をつくっています。

また、このホテルでは、下記のよう工夫もしています。

◆見えるところにお金をかけて見えないところは標準化、効率化⇒食材費や人件費を削減すると顧客満足度が低下する。

◆再生の場合料理人が辞めることが多い⇒料理人全体に若い⇒8割の食材を千葉セントラルキッチンで作り冷凍して供給⇒地元の食材にこだわったメインディッシュとデザートで食事の評価が決まる⇒現場での調理に余裕、残り2割は現地の食材で時間をかけて良いものを作ることができる。

◆人手のかかる部屋食をやめる⇒レストランや食事処の増設⇒間仕切りないが、照明で間仕切りするため大食堂のイメージない

◆女将も半分程度やめる⇒女将に依存しない仕組み⇒通常女将は年中無休⇒従業員のマルチタスク化で対応

◆従来はフロント、調理、掃除などの特定の仕事だけをする⇒複数の仕事ができるようにする⇒抵抗を示す年配者⇒自発的に辞めていく

◆顧客へのおもてなし⇒個人の判断でマニュアルに従うのは2割程度。最低限の顧客情報を共有

◆リピーター専用のHP⇒宿を優先的に予約⇒6割がリピーター⇒顧客囲い込むカード発行しない。法人契約10%⇒マーケティングコストを削減しても顧客満足度は低下しない。リピーターは利益と満足度を両立させる上で重要。

(10)IT利活用(効率の向上に繋がる活用)

IT 利活用の効果とあわせて、それに伴うリスクを認識し、それに対する適切な準備と対策を実施することが必要です。

具体例

地域内で複数の店舗を持つホテルが、集中調理施設であるセントラルキッチンに調理を集約することで食事作りの効率化を図っています。また、ホテルの接客の忙しさに応じて、バックオフィスのスタッフも接客ができるよう人材教育を行うことで、部署を超えた対応が可能な人員体制をつくっています。

また、このホテルでは、下記のよう工夫もしています。

◆見えるところにお金をかけて見えないところは標準化、効率化⇒食材費や人件費を削減すると顧客満足度が低下する。

◆再生の場合料理人が辞めることが多い⇒料理人全体に若い⇒8割の食材を千葉セントラルキッチンで作り冷凍して供給⇒地元の食材にこだわったメインディッシュとデザートで食事の評価が決まる⇒現場での調理に余裕、残り2割は現地の食材で時間をかけて良いものを作ることができる。

◆人手のかかる部屋食をやめる⇒レストランや食事処の増設⇒間仕切りないが、照明で間仕切りするため大食堂のイメージない

◆女将も半分程度やめる⇒女将に依存しない仕組み⇒通常女将は年中無休⇒従業員のマルチタスク化で対応

◆従来はフロント、調理、掃除などの特定の仕事だけをする⇒複数の仕事ができるようにする⇒抵抗を示す年配者⇒自発的に辞めていく

◆顧客へのおもてなし⇒個人の判断でマニュアルに従うのは2割程度。最低限の顧客情報を共有

◆リピーター専用のHP⇒宿を優先的に予約⇒6割がリピーター⇒顧客囲い込むカード発行しない。法人契約10%⇒マーケティングコストを削減しても顧客満足度は低下しない。リピーターは利益と満足度を両立させる上で重要。

(10)IT利活用(効率の向上に繋がる活用)

IT 利活用の効果とあわせて、それに伴うリスクを認識し、それに対する適切な準備と対策を実施することが必要です。

具体例

今回にてものづくり補助金シリーズを終了いたします。

今までお読みいただきありがとうございます!

ものづくり補助金は4月13日(水)(消印有効)が締切となります。

まだ応募していない方は急ぎましょう!

今回にてものづくり補助金シリーズを終了いたします。

今までお読みいただきありがとうございます!

ものづくり補助金は4月13日(水)(消印有効)が締切となります。

まだ応募していない方は急ぎましょう!

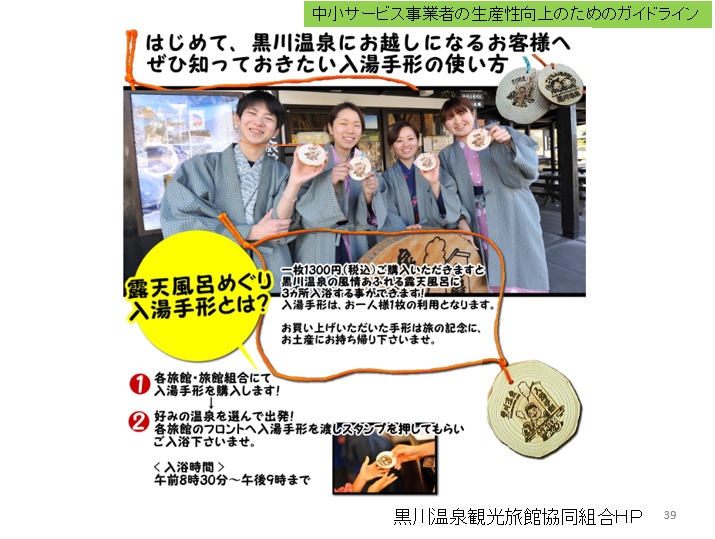

上記のように、複数の温泉旅館が協力するなど、競合にもなりうる同業他社との協力関係を構築することも、時には必要となります。

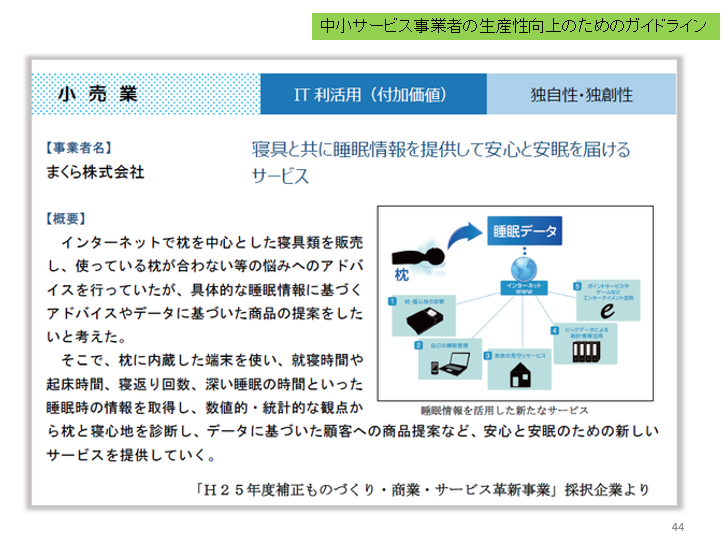

(8)IT利活用(付加価値向上に繋がる利活用)

IT 利活用の有効性と合わせて、IT 利活用に伴うリスクを認識し、それに対する適切な準備と対策を実施することが肝要です。

本日は以上になります。

次回は中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(Part.5)について解説します。

是非、ご活用下さい!

上記のように、複数の温泉旅館が協力するなど、競合にもなりうる同業他社との協力関係を構築することも、時には必要となります。

(8)IT利活用(付加価値向上に繋がる利活用)

IT 利活用の有効性と合わせて、IT 利活用に伴うリスクを認識し、それに対する適切な準備と対策を実施することが肝要です。

本日は以上になります。

次回は中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(Part.5)について解説します。

是非、ご活用下さい!

上記の病院のように、さまざまな利用者のニーズに応えて、病院本来の機能以外の機能を持つ施設を整備することが成功のカギとなります。

(6)価値や品質の見える化

口コミサイトやサービスの認証等、自社以外の仕組みを上手く活用しましょう。これらは費用対効果の点で優れた手法です。

上記の病院のように、さまざまな利用者のニーズに応えて、病院本来の機能以外の機能を持つ施設を整備することが成功のカギとなります。

(6)価値や品質の見える化

口コミサイトやサービスの認証等、自社以外の仕組みを上手く活用しましょう。これらは費用対効果の点で優れた手法です。

上図のように、この商品が、どれだけすごい評価を得ているのか、誰にとってどのようなメリットがあるのか、どのような性能を持つのかなどをわかりやすくアピールすることが肝要です。

本日は以上になります。

次回は中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(Part.4)について解説します。

是非、ご活用下さい!

上図のように、この商品が、どれだけすごい評価を得ているのか、誰にとってどのようなメリットがあるのか、どのような性能を持つのかなどをわかりやすくアピールすることが肝要です。

本日は以上になります。

次回は中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(Part.4)について解説します。

是非、ご活用下さい!

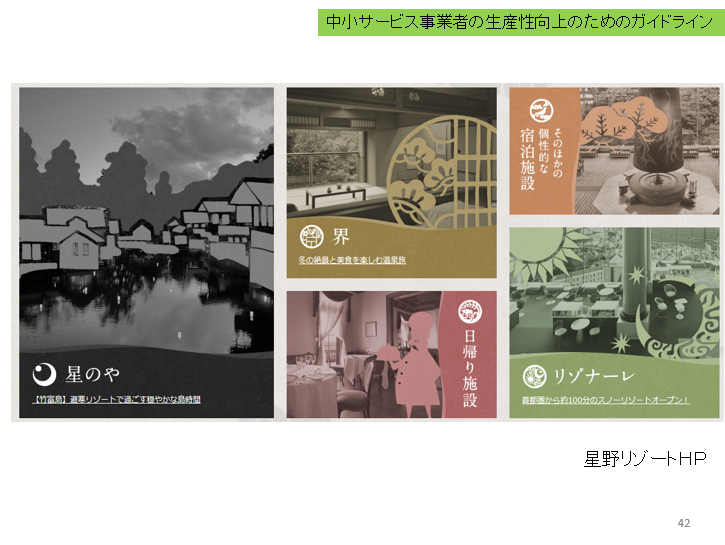

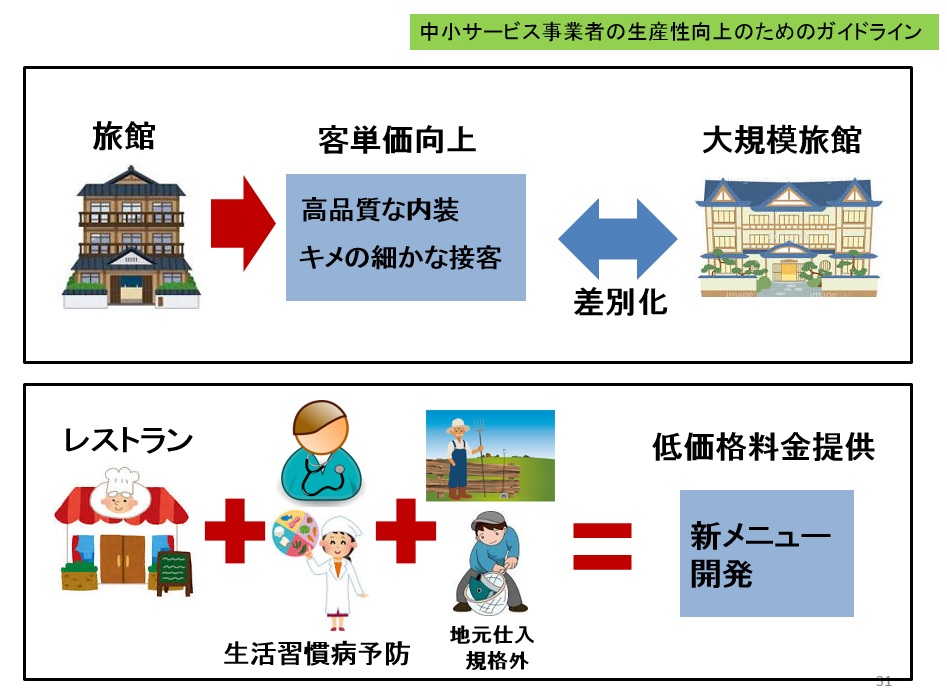

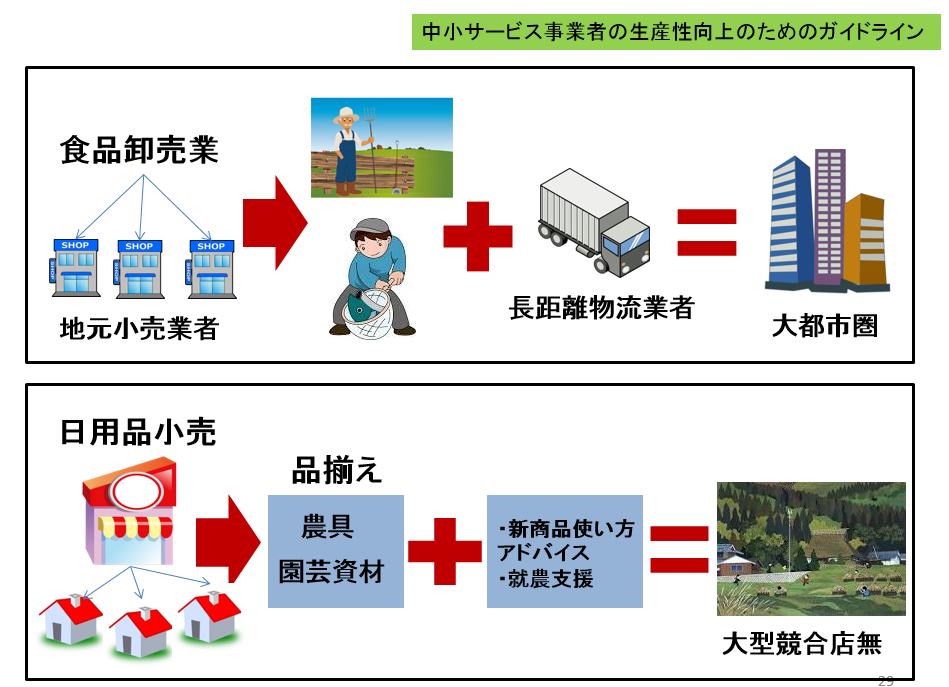

上図のように、同業者のサービス・商品といかに差別化できるか、自社の強みをいかに現代のトレンドや地域の特性と組み合わせられるかが、求められるようです。

(4)ブランド力の強化

自社のブランド力を強化する為には、

1.コンセプトを明確に打ち出す

2.その上で、サービス・商品の内容はもとより、提供手段である店舗やサイトの設計、サービス提供するスタッフの振る舞い・言葉遣い・身だしなみなど顧客とのあらゆる接点をそのコンセプトに基づき一貫させること

3.さらに提供するサービス・商品のバラつきを無くし品質を安定化させる、サービス・商品の品質を保証して、顧客の信頼性を向上すること

の3点が求められます。

「あの企業の商品はサブカルっぽい」、「あの企業のサービスは洒落ている」などなど、どんなイメージを押し出したいのかが理解できる商品・サービスが必要となります。

本日は以上になります。

次回は中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(Part.3)について解説します。

是非、ご活用下さい!

上図のように、同業者のサービス・商品といかに差別化できるか、自社の強みをいかに現代のトレンドや地域の特性と組み合わせられるかが、求められるようです。

(4)ブランド力の強化

自社のブランド力を強化する為には、

1.コンセプトを明確に打ち出す

2.その上で、サービス・商品の内容はもとより、提供手段である店舗やサイトの設計、サービス提供するスタッフの振る舞い・言葉遣い・身だしなみなど顧客とのあらゆる接点をそのコンセプトに基づき一貫させること

3.さらに提供するサービス・商品のバラつきを無くし品質を安定化させる、サービス・商品の品質を保証して、顧客の信頼性を向上すること

の3点が求められます。

「あの企業の商品はサブカルっぽい」、「あの企業のサービスは洒落ている」などなど、どんなイメージを押し出したいのかが理解できる商品・サービスが必要となります。

本日は以上になります。

次回は中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(Part.3)について解説します。

是非、ご活用下さい!

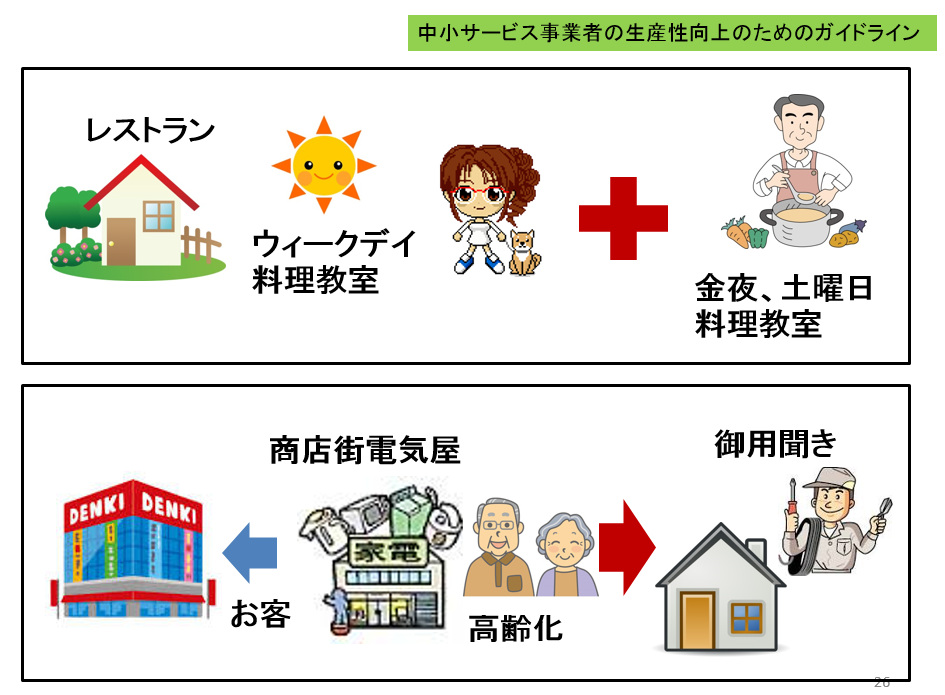

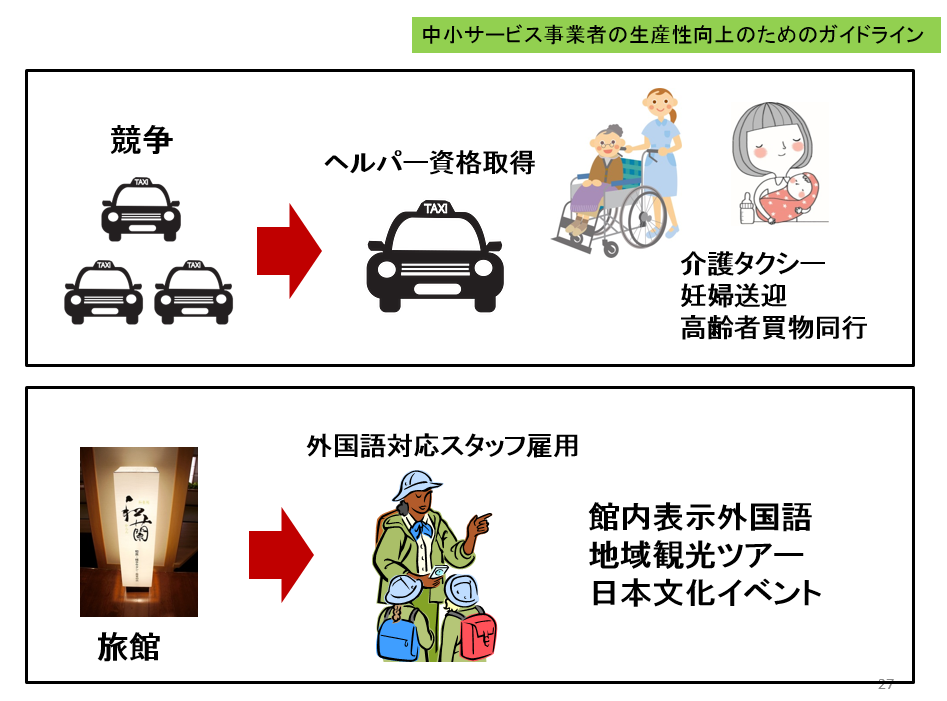

上図のように、現在のさまざまな社会事情を把握し、新たな顧客層を発見し、その顧客のニーズに適合したサービスを開発することが必須となります。

(2)商圏の拡大

商圏を拡大する為には、

1.新たな商圏を具体的に設定

2.他社との違いをアピールできる情報提供の手法の工夫

3.将来の成長性がある商圏への展開を検討

の3点が求められます。

具体例

上図のように、現在のさまざまな社会事情を把握し、新たな顧客層を発見し、その顧客のニーズに適合したサービスを開発することが必須となります。

(2)商圏の拡大

商圏を拡大する為には、

1.新たな商圏を具体的に設定

2.他社との違いをアピールできる情報提供の手法の工夫

3.将来の成長性がある商圏への展開を検討

の3点が求められます。

具体例

上図の通り、自分の既存のサービス・製品が、他の分野に於いてどのように展開できるかを考えるとともに、需要のある地域を調べることも必要となりそうです。

本日は以上になります。

次回は中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(Part.2)について解説します。

是非、ご活用下さい!

上図の通り、自分の既存のサービス・製品が、他の分野に於いてどのように展開できるかを考えるとともに、需要のある地域を調べることも必要となりそうです。

本日は以上になります。

次回は中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(Part.2)について解説します。

是非、ご活用下さい!

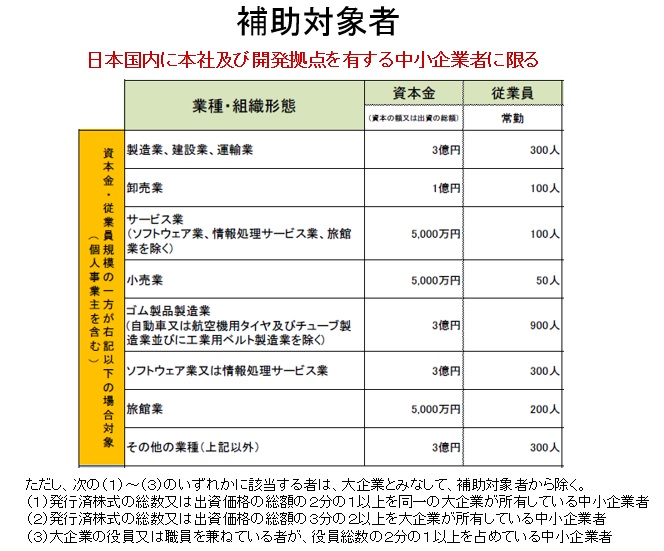

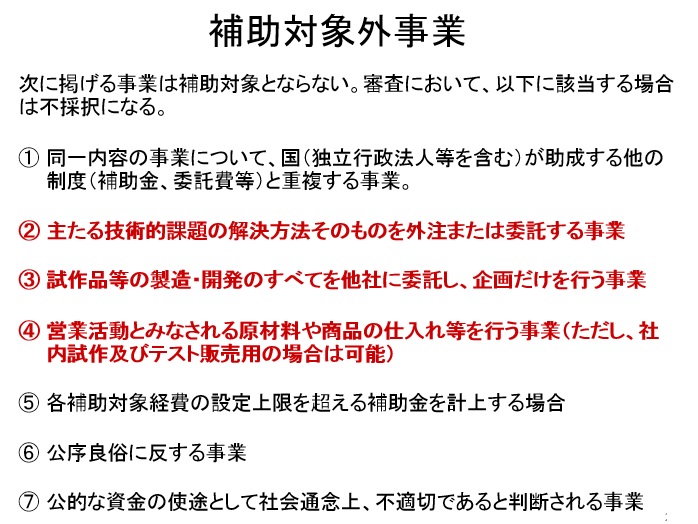

上図の通り、ほぼすべての中小企業に門戸が開かれていると言えるものづくり補助金ですが、補助の対象外となってしまう事業も存在します。

上図の通り、ほぼすべての中小企業に門戸が開かれていると言えるものづくり補助金ですが、補助の対象外となってしまう事業も存在します。

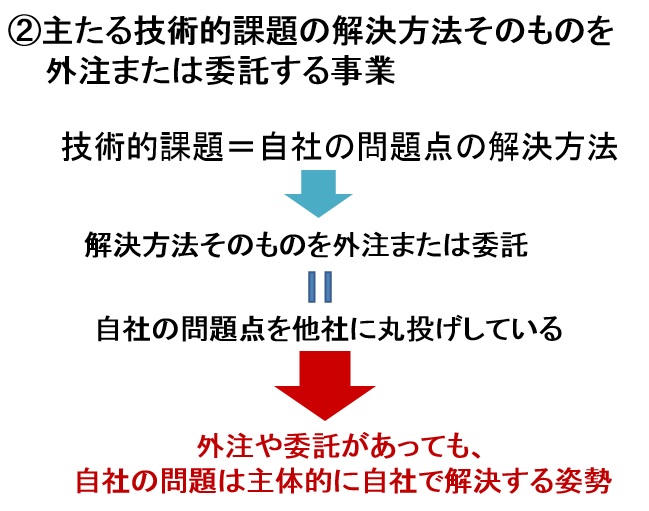

上図の2、3、4について詳しく説明します。

2.主たる技術的課題の解決方法そのものを外注または委託する事業

技術的課題の解決方法そのものを、外注または委託し、自社が解決すべき問題点を他社に丸投げしてしまうのは、ものづくり補助金としてはNGです。

自社の問題は主体的に自社で解決しようと言う姿勢が求められます。

上図の2、3、4について詳しく説明します。

2.主たる技術的課題の解決方法そのものを外注または委託する事業

技術的課題の解決方法そのものを、外注または委託し、自社が解決すべき問題点を他社に丸投げしてしまうのは、ものづくり補助金としてはNGです。

自社の問題は主体的に自社で解決しようと言う姿勢が求められます。

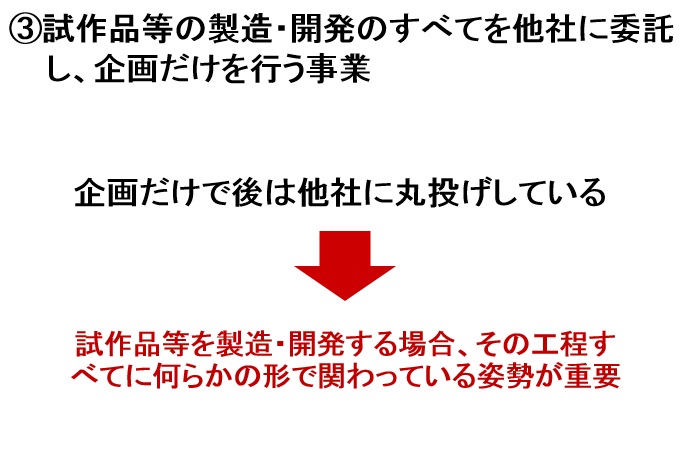

3.試作品等の製造・開発のすべてを他社に委託し、企画だけを行う事業

企画だけして、残りを全て他社に丸投げしているのも、もちろんNGです。アイデアだけ出して、プロデュースや監督・脚本を他人に全部任せているような映画を、自分のオリジナル作品と言い張るのは難しいですよね?

試作品等を製造・開発する場合、その工程すべてに何らかの形で関わっている姿勢が重要となります。

3.試作品等の製造・開発のすべてを他社に委託し、企画だけを行う事業

企画だけして、残りを全て他社に丸投げしているのも、もちろんNGです。アイデアだけ出して、プロデュースや監督・脚本を他人に全部任せているような映画を、自分のオリジナル作品と言い張るのは難しいですよね?

試作品等を製造・開発する場合、その工程すべてに何らかの形で関わっている姿勢が重要となります。

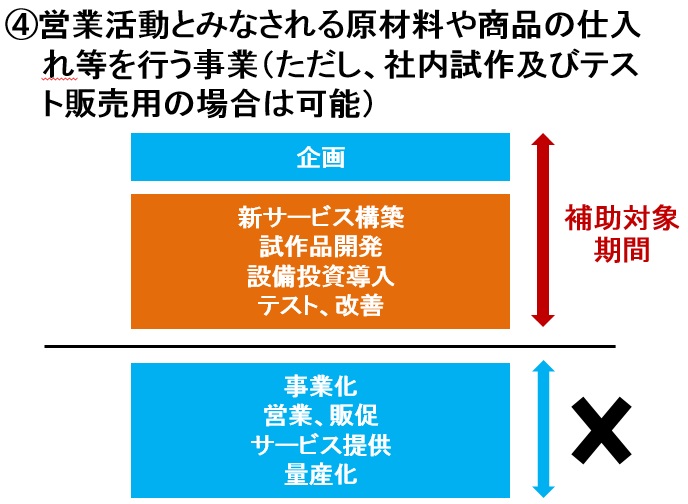

4.営業活動とみなされる原材料や商品の仕入れ等を行う事業(ただし、社内試作及びテスト販売用の場合は可能)

補助対象期間となるのは、あくまで新サービス構築や設備投資などを行う期間であり、既にそれらが完了しており販促や営業活動を行なう段階にある事業は、NGとなります。

4.営業活動とみなされる原材料や商品の仕入れ等を行う事業(ただし、社内試作及びテスト販売用の場合は可能)

補助対象期間となるのは、あくまで新サービス構築や設備投資などを行う期間であり、既にそれらが完了しており販促や営業活動を行なう段階にある事業は、NGとなります。

本日は以上になります。

次回は中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(Part.1)について解説します。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

次回は中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(Part.1)について解説します。

是非、ご活用下さい!

昨年度から大きく変更したのは、以下2点です。

(1)公募が原則1回のみで、期間も短い

昨年度の公募は1次と2次の2回ありましたが、今年度は原則1回しかありません。また、公募期間も、平成28年2月5日から4月13日と、昨年度(平成27年2月13日~5月8日)より1ヵ月以上短縮されています。

また、それに合わせて、補助対象期間も、交付決定日から平成28年12月31日(小規模型は、交付決定日~平成28年11月30日) に短縮されています。

(2)設備投資重視にシフト

昨年度は製品・サービスの「革新性」を重視していましたが、今年度はより現実的に「設備投資」を重視するようになっています。

まず、「一般型」「高度生産性向上型」の大型は使える経費が、機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費の4つのみとなりました。必要経費が多く使えるのは500万円の小規模型のみです。

また、補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものが、補助対象から除外されています。その上、人件費や雑役務費(バイト、パート等)も補助対象外となりました。

昨年度から大きく変更したのは、以下2点です。

(1)公募が原則1回のみで、期間も短い

昨年度の公募は1次と2次の2回ありましたが、今年度は原則1回しかありません。また、公募期間も、平成28年2月5日から4月13日と、昨年度(平成27年2月13日~5月8日)より1ヵ月以上短縮されています。

また、それに合わせて、補助対象期間も、交付決定日から平成28年12月31日(小規模型は、交付決定日~平成28年11月30日) に短縮されています。

(2)設備投資重視にシフト

昨年度は製品・サービスの「革新性」を重視していましたが、今年度はより現実的に「設備投資」を重視するようになっています。

まず、「一般型」「高度生産性向上型」の大型は使える経費が、機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費の4つのみとなりました。必要経費が多く使えるのは500万円の小規模型のみです。

また、補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものが、補助対象から除外されています。その上、人件費や雑役務費(バイト、パート等)も補助対象外となりました。

上図からもわかるように、今年度は設備投資関連の項目が多く変更・追加されています。今年度のものづくり補助金は、「どれだけ設備投資についてきちんと説明できるか」、が申請通過の肝になりそうです。

ものづくり補助金の要求レベルは年々上がってきています。製品・サービスの革新性だけでなく、設備投資に関しても、しっかりと説明できるように準備することが必要でしょう。

本日は以上になります。

次回は補助対象外事業について解説します。

是非、ご活用下さい!

上図からもわかるように、今年度は設備投資関連の項目が多く変更・追加されています。今年度のものづくり補助金は、「どれだけ設備投資についてきちんと説明できるか」、が申請通過の肝になりそうです。

ものづくり補助金の要求レベルは年々上がってきています。製品・サービスの革新性だけでなく、設備投資に関しても、しっかりと説明できるように準備することが必要でしょう。

本日は以上になります。

次回は補助対象外事業について解説します。

是非、ご活用下さい!