助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説します!

今回のテーマ

一歩間違えれば労働法違反?時間外労働に気を付けよう!

助成金受給は、労働基準法などの労働関係諸法令に違反していないことが前提となっています。なぜなら、提出先が都道府県労働局だからです。

労働局が、労働関係諸法令に違反している事業所に、雇用関係の助成金を支給しているとなると、「それはちょっと…」となるのも確かに納得できます。

そこで、今回は特に気を付けるべき「時間外労働」についてお話しします。

1.時間外労働の定義

「時間外労働」とは、法定労働時間を超える労働のことです。

法定労働時間=労働基準法に定める、労働させて良い時間

労働基準法に定められている労働時間とは、「1週間につき40時間、その1週間の各1日つき8時間を超えて労働させてはならない」という決まりのことです。ちなみに、休憩時間を除いて考えます。

ということで、1日8時間を超えると、それは「時間外労働」と言うことになります。正確な表現ではありませんが、一般的に「残業」と言っているのが、おおよそこの「時間外労働」を指しているケースがほとんどです。

今回のテーマ

一歩間違えれば労働法違反?時間外労働に気を付けよう!

助成金受給は、労働基準法などの労働関係諸法令に違反していないことが前提となっています。なぜなら、提出先が都道府県労働局だからです。

労働局が、労働関係諸法令に違反している事業所に、雇用関係の助成金を支給しているとなると、「それはちょっと…」となるのも確かに納得できます。

そこで、今回は特に気を付けるべき「時間外労働」についてお話しします。

1.時間外労働の定義

「時間外労働」とは、法定労働時間を超える労働のことです。

法定労働時間=労働基準法に定める、労働させて良い時間

労働基準法に定められている労働時間とは、「1週間につき40時間、その1週間の各1日つき8時間を超えて労働させてはならない」という決まりのことです。ちなみに、休憩時間を除いて考えます。

ということで、1日8時間を超えると、それは「時間外労働」と言うことになります。正確な表現ではありませんが、一般的に「残業」と言っているのが、おおよそこの「時間外労働」を指しているケースがほとんどです。

2.「36協定」に気を付けよう!

でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間なんて超えて働いていませんか?

そう、この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。その一定の手続きとは、「時間外休日労働協定」という労使協定を結ぶことです。この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署へ届出ることになります。

労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。そしてこの「時間外休日労働協定」のことを、通称「36協定」と呼んでいます。この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。

助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態ですから、助成金受給が出来ない、つまり不支給となるケースもあるのです。

例えば、1ヵ月に時間外労働が平均して60時間の会社がありました。本来36協定を締結するにせよ、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要があります。その会社は、「36協定」そのものを締結していなかったので、「特別条項」云々ではなかったのです。

あまりにも時間外労働が多かったので、「36協定のコピーをもらえますか?」と労働局から求められ、要件を満たした36協定がちゃんと締結されていれば何の問題も無かったのですが、さすがに36協定無しでの残業(しかもかなりの時間)では、違法状態も明らかなので、助成金を支給するわけにはいかなかった事例です。

皆さんの会社でも今一度ご確認ください。

助成金なうはこちら!

☆助成金の申請コンサルタントはこちらから☆

☆マイプラン契約はこちらから☆

☆助成金を活用できるサービスはこちら☆

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

2.「36協定」に気を付けよう!

でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間なんて超えて働いていませんか?

そう、この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。その一定の手続きとは、「時間外休日労働協定」という労使協定を結ぶことです。この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署へ届出ることになります。

労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。そしてこの「時間外休日労働協定」のことを、通称「36協定」と呼んでいます。この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。

助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態ですから、助成金受給が出来ない、つまり不支給となるケースもあるのです。

例えば、1ヵ月に時間外労働が平均して60時間の会社がありました。本来36協定を締結するにせよ、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要があります。その会社は、「36協定」そのものを締結していなかったので、「特別条項」云々ではなかったのです。

あまりにも時間外労働が多かったので、「36協定のコピーをもらえますか?」と労働局から求められ、要件を満たした36協定がちゃんと締結されていれば何の問題も無かったのですが、さすがに36協定無しでの残業(しかもかなりの時間)では、違法状態も明らかなので、助成金を支給するわけにはいかなかった事例です。

皆さんの会社でも今一度ご確認ください。

助成金なうはこちら!

☆助成金の申請コンサルタントはこちらから☆

☆マイプラン契約はこちらから☆

☆助成金を活用できるサービスはこちら☆

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

雇用関係の助成金申請は、担当労働局の審査を経て正式に支給決定がなされます。

支給申請書一式を提出するときに、ほとんどの助成金で「賃金台帳」を提出する必要があります。

対象労働者にきちんと所定の賃金を支払っているかを見るためです。

今回はこの賃金台帳の提出について解説します!

雇用関係の助成金申請は、担当労働局の審査を経て正式に支給決定がなされます。

支給申請書一式を提出するときに、ほとんどの助成金で「賃金台帳」を提出する必要があります。

対象労働者にきちんと所定の賃金を支払っているかを見るためです。

今回はこの賃金台帳の提出について解説します!

5/11(火)新規公示案件情報

5/11(火)新規公示案件情報 5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】

5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】 助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様

助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様 令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか?

令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか? 展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など

展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など 祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪

祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪ 小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!!

小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!! 事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】

事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】 スズメバチの駆除で出る助成金とは?

スズメバチの駆除で出る助成金とは? 中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?

中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?

36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。

36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。

ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。

また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。

36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。

ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。

また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

一般的には、毎年5月頃、年度更新に関する労働局のお知らせが事業主に郵送されます。「緑色の封筒で届くもの」と言えばピンとくる方もいるかもしれません。

ただし、労働保険事務組合に事業委託している場合には、3月中旬から事務組合から通知が届きます。

通知が来たら、更新作業をしなくてはいけません。この更新作業をしないでいると、滞納(未納)になってしまいます。

一般的には、毎年5月頃、年度更新に関する労働局のお知らせが事業主に郵送されます。「緑色の封筒で届くもの」と言えばピンとくる方もいるかもしれません。

ただし、労働保険事務組合に事業委託している場合には、3月中旬から事務組合から通知が届きます。

通知が来たら、更新作業をしなくてはいけません。この更新作業をしないでいると、滞納(未納)になってしまいます。

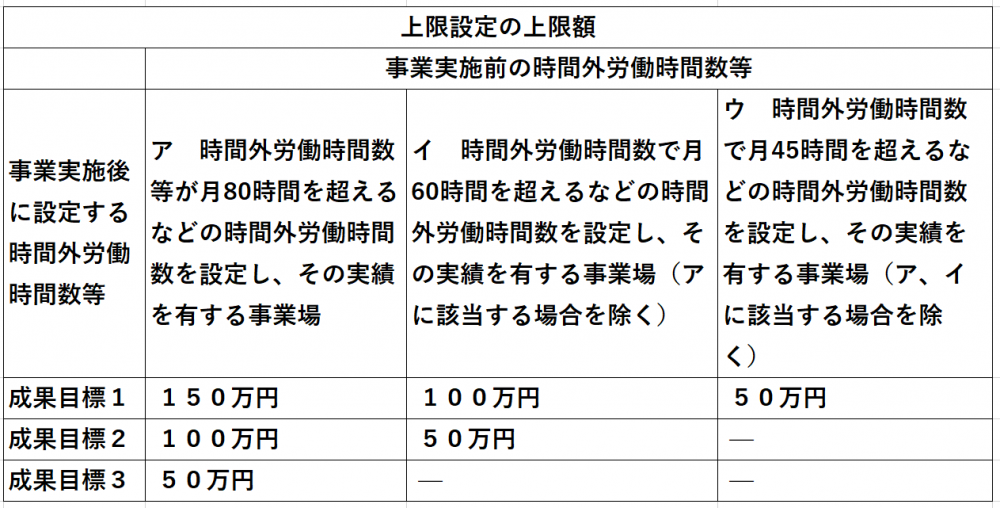

(3)対象経費の合計額×補助率4分の3

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

(3)対象経費の合計額×補助率4分の3

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。

ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。

しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。

50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。

2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。

ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。

しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。

50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。

50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。

しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。

以下主な要件となります。

50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。

しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。

以下主な要件となります。

時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。

すなわち、月45時間、年360時間です。

原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。

ただし、以下3点の例外があります。

①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。

②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。

※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。

③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。

※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。

すなわち、月45時間、年360時間です。

原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。

ただし、以下3点の例外があります。

①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。

②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。

※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。

③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。

※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。

しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。

ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。

しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。

ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。

①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

②1年以下の懲役または50万円以下の罰金

③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

④30万円以下の罰金

有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。

社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。

労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。

①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

②1年以下の懲役または50万円以下の罰金

③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

④30万円以下の罰金

有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。

社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。

2.「36協定」に気を付けよう!

でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間なんて超えて働いていませんか?

そう、この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。その一定の手続きとは、「時間外休日労働協定」という労使協定を結ぶことです。この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署へ届出ることになります。

労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。そしてこの「時間外休日労働協定」のことを、通称「36協定」と呼んでいます。この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。

助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態ですから、助成金受給が出来ない、つまり不支給となるケースもあるのです。

例えば、1ヵ月に時間外労働が平均して60時間の会社がありました。本来36協定を締結するにせよ、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要があります。その会社は、「36協定」そのものを締結していなかったので、「特別条項」云々ではなかったのです。

あまりにも時間外労働が多かったので、「36協定のコピーをもらえますか?」と労働局から求められ、要件を満たした36協定がちゃんと締結されていれば何の問題も無かったのですが、さすがに36協定無しでの残業(しかもかなりの時間)では、違法状態も明らかなので、助成金を支給するわけにはいかなかった事例です。

皆さんの会社でも今一度ご確認ください。

2.「36協定」に気を付けよう!

でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間なんて超えて働いていませんか?

そう、この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。その一定の手続きとは、「時間外休日労働協定」という労使協定を結ぶことです。この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署へ届出ることになります。

労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。そしてこの「時間外休日労働協定」のことを、通称「36協定」と呼んでいます。この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。

助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態ですから、助成金受給が出来ない、つまり不支給となるケースもあるのです。

例えば、1ヵ月に時間外労働が平均して60時間の会社がありました。本来36協定を締結するにせよ、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要があります。その会社は、「36協定」そのものを締結していなかったので、「特別条項」云々ではなかったのです。

あまりにも時間外労働が多かったので、「36協定のコピーをもらえますか?」と労働局から求められ、要件を満たした36協定がちゃんと締結されていれば何の問題も無かったのですが、さすがに36協定無しでの残業(しかもかなりの時間)では、違法状態も明らかなので、助成金を支給するわけにはいかなかった事例です。

皆さんの会社でも今一度ご確認ください。