労働基準法の改正を受けて、2020年4月1日から中小企業は時間外労働の上限規制を導入することが義務となります。

時間外労働の上限は、月45時間・年360時間となります。特別の事情がなければこれを超えることは許されません。

厚生労働省では、時間外労働の上限規制の導入に向けて業務や36協定の見直しに取り組んでいる中小企業に対して、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)を支給しています。

主な要件は以下となります。

労働基準法の改正を受けて、2020年4月1日から中小企業は時間外労働の上限規制を導入することが義務となります。

時間外労働の上限は、月45時間・年360時間となります。特別の事情がなければこれを超えることは許されません。

厚生労働省では、時間外労働の上限規制の導入に向けて業務や36協定の見直しに取り組んでいる中小企業に対して、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)を支給しています。

主な要件は以下となります。

1.支給対象となる取組

(1)労務管理担当者に対する研修 (2)労働者に対する研修、周知・啓発 (3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング (4)就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など) (5)人材確保に向けた取組 (6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新 (7)労務管理用機器の導入・更新 (8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 (9)テレワーク用通信機器の導入・更新 (10)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

2.成果目標の設定

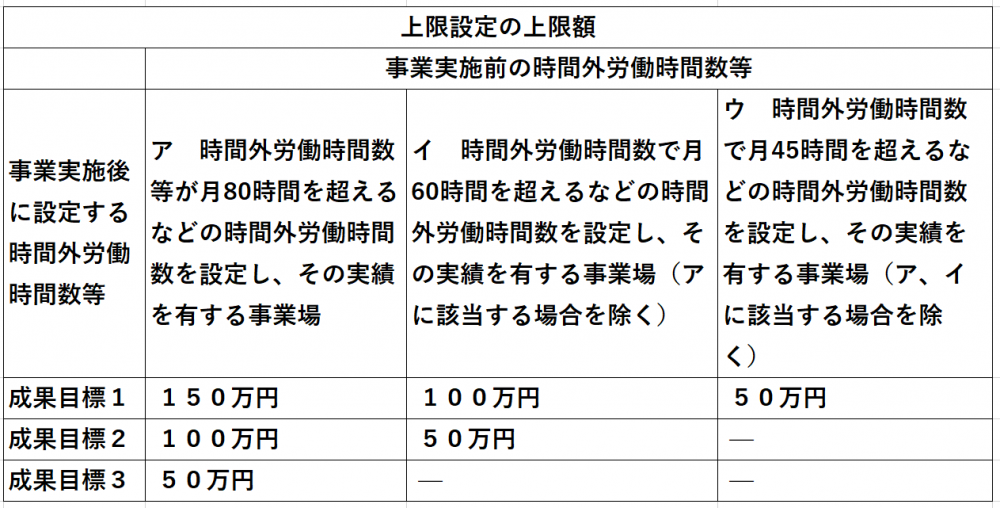

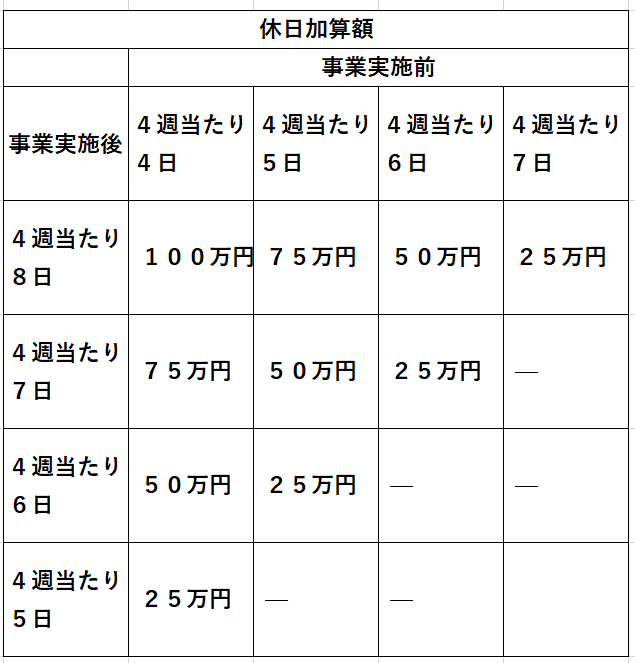

支給対象となる取組によって、成果目標を達成する必要があります。 平成31年度または平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行わなければいけません。 (成果目標1)時間外労働時間数で月 45 時間以下かつ、年間 360 時間以下に設定 (成果目標2)時間外労働時間数で月 45 時間を超え月 60 時間以下かつ、年間 720 時間以下に設定 (成果目標3)時間外労働時間数で月 60 時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月 80 時間以下かつ、時間外労働時間数で年間 720 時間以下に設定 ※上記の成果目標に加えて、以下の成果目標を追加できます。 週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させる。3.事業実施期間

事業実施期間中(交付決定の日から平成32年2月22日まで)に取組を実施してください。

4.助成額

成果目標の達成状況に応じて、以下(1)~(3)のいずれか低い方の額を支給します。 (1)1企業当たりの上限200万円 (2)成果目標ごとの上限設定の上限額及び休日加算額の合計額

(3)対象経費の合計額×補助率4分の3

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

(3)対象経費の合計額×補助率4分の3

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

5.募集期間

2019年11月29日まで ※予算つき次第終了となります。6.まとめ

近年の働き方改革ブームを受けて、官庁や自治体で働き方改革関連の助成金が多数公募されることが予想されます。 働き方改革によって業務改善をしたい方は是非助成金なうで「働き方改革」を検索してください。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!

理由の二つ目は、建設業独自の助成金があるからです。

ご存じの通り、助成金の財源は雇用保険料です。

建設業には独自の助成金があるので、保険料の事業主負担分が、他の業種に比べて高く設定されているのです。

では、建設業独自の助成金にはどういうものがあるのでしょうか?実は一般の事業でもらえるものに上乗せして支給される助成金が多いのです。

受給できる助成金については下記をご確認ください。

理由の二つ目は、建設業独自の助成金があるからです。

ご存じの通り、助成金の財源は雇用保険料です。

建設業には独自の助成金があるので、保険料の事業主負担分が、他の業種に比べて高く設定されているのです。

では、建設業独自の助成金にはどういうものがあるのでしょうか?実は一般の事業でもらえるものに上乗せして支給される助成金が多いのです。

受給できる助成金については下記をご確認ください。

シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。

また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。

シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。

また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。

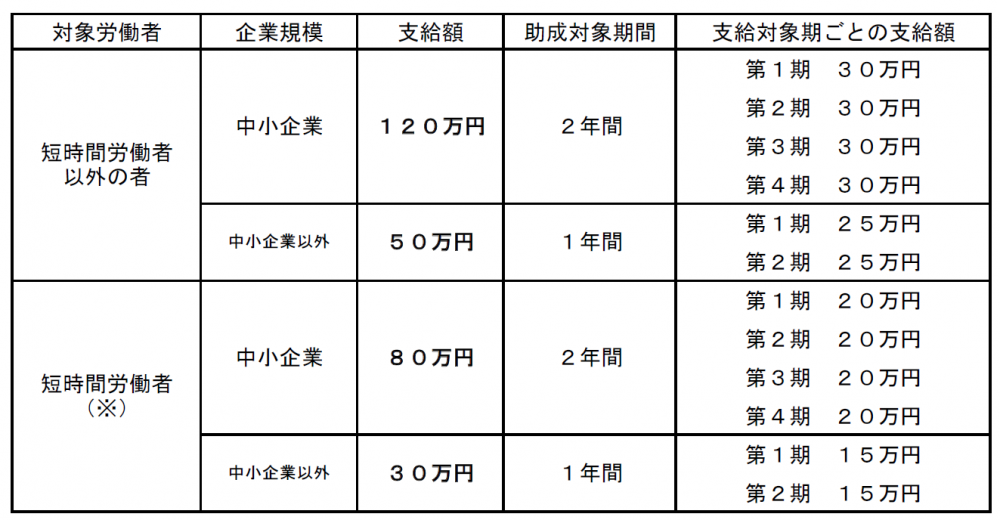

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

(2)支給対象期ごとの上限額

支給対象期ごとの支給額は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合

最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に

次の助成率を乗じた額となります。

中小企業:3分の1

中小企業以外:4分の1

(4)助成金が減額される場合

対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、

または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。

また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には

助成金は支給されません。

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

(2)支給対象期ごとの上限額

支給対象期ごとの支給額は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合

最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に

次の助成率を乗じた額となります。

中小企業:3分の1

中小企業以外:4分の1

(4)助成金が減額される場合

対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、

または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。

また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には

助成金は支給されません。

(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。

(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。

ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。

a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。

b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。

c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。

イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。

(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。

(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。

ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。

a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。

b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。

c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。

イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。

ケースによっては、社会保険労務士でない者が助成金申請書を作成代行したことになるのか判断がつきにくいこともあります。

ここでは、特に判断しづらい3つのケースについてご紹介します。

一、助成金コンサルティング会社と社会保険労務士の提携

社会保険労務士と助成金コンサルティング会社が提携する場合、助成金申請書の作成代行や提出など、社会保険労務士しか行えない業務については、社会保険労務士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。

提携先であるコンサルティング会社が申請書の作成などを含めて一括して業務を受託すれば、社会保険労務士法違反となります。

また、違反をした者から業務の再委託を受けた社会保険労務士も違反と見做されます。

二、社会保険労務士が設立した会社

社会保険労務士が会社を設立した場合であっても、会社そのものは社会保険労務士以外の者になります。

そのため、会社の代表が社会保険労務士であったとしても、会社名義で助成金申請書の作成や提出などを受託することはできません。

受託する場合は、その社会保険労務士の名義にしなければいけません。

三、子会社に助成金申請書を作成させる

子会社に助成金申請書の作成・提出をさせるケースも見られます。

しかし、グループ会社や子会社であっても、社会保険労務士法では「他人」と判断されます。

したがって、子会社が親会社の助成金申請書作成を受託すれば、社会保険労務士しか行えない業務を一般の会社が受託したことになり、違反となります。

ケースによっては、社会保険労務士でない者が助成金申請書を作成代行したことになるのか判断がつきにくいこともあります。

ここでは、特に判断しづらい3つのケースについてご紹介します。

一、助成金コンサルティング会社と社会保険労務士の提携

社会保険労務士と助成金コンサルティング会社が提携する場合、助成金申請書の作成代行や提出など、社会保険労務士しか行えない業務については、社会保険労務士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。

提携先であるコンサルティング会社が申請書の作成などを含めて一括して業務を受託すれば、社会保険労務士法違反となります。

また、違反をした者から業務の再委託を受けた社会保険労務士も違反と見做されます。

二、社会保険労務士が設立した会社

社会保険労務士が会社を設立した場合であっても、会社そのものは社会保険労務士以外の者になります。

そのため、会社の代表が社会保険労務士であったとしても、会社名義で助成金申請書の作成や提出などを受託することはできません。

受託する場合は、その社会保険労務士の名義にしなければいけません。

三、子会社に助成金申請書を作成させる

子会社に助成金申請書の作成・提出をさせるケースも見られます。

しかし、グループ会社や子会社であっても、社会保険労務士法では「他人」と判断されます。

したがって、子会社が親会社の助成金申請書作成を受託すれば、社会保険労務士しか行えない業務を一般の会社が受託したことになり、違反となります。

2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。

ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。

しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。

50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。

2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。

ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。

しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。

50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。

50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。

しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。

以下主な要件となります。

50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。

しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。

以下主な要件となります。

時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。

すなわち、月45時間、年360時間です。

原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。

ただし、以下3点の例外があります。

①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。

②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。

※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。

③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。

※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。

すなわち、月45時間、年360時間です。

原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。

ただし、以下3点の例外があります。

①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。

②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。

※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。

③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。

※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。

しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。

ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。

しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。

ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

昨今は、グローバル化や少子高齢化など社会のめまぐるしい変化に伴い、中小企業の経営課題も複雑化しており、中小企業だけでは処理しきれなくなってきています。

そのため、中小企業支援を行う支援事業の担い手の必要性が高まっています。

国は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年に中小企業経営力強化支援法を施行しました。

この法律にもとづき、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識、支援に関する実務経験を持つ個人、法人、中小企業支援機関などを、経営革新等支援機関として認定しています。

この経営革新等支援機関を通じて、中小企業に対して専門性の高い支援を行うのです。

昨今は、グローバル化や少子高齢化など社会のめまぐるしい変化に伴い、中小企業の経営課題も複雑化しており、中小企業だけでは処理しきれなくなってきています。

そのため、中小企業支援を行う支援事業の担い手の必要性が高まっています。

国は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年に中小企業経営力強化支援法を施行しました。

この法律にもとづき、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識、支援に関する実務経験を持つ個人、法人、中小企業支援機関などを、経営革新等支援機関として認定しています。

この経営革新等支援機関を通じて、中小企業に対して専門性の高い支援を行うのです。

事業者は以下の流れで経営革新等支援機関の支援を受けることができます。

(1)経営課題を明確にする

まずはどんな課題が自社にあるのか明確にしなければ、経営革新等支援機関への相談すらままなりません。

あらかじめどんな相談をすべきかきちんと決めておきましょう。

(2)経営革新等支援機関を選定する

経営革新等支援機関は中小機構ホームページにある認定経営革新等支援機関検索システムで検索できます。

自社に近い場所にある認定経営革新等支援機関を選びましょう。

(3)経営革新等支援機関に相談する

経営革新等支援機関を選定したら、早速相談してみましょう。

主に以下のようなサポートを受けることができます。

・経営状況の把握(財務分析、経営課題の抽出)

・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)

・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等

(4)事業計画を実現する

(5)モニタリング・フォローアップ

事業計画の実現後も定期的に巡回監査の実施や改善策の提案などのサポートを受けることができます。

事業者は以下の流れで経営革新等支援機関の支援を受けることができます。

(1)経営課題を明確にする

まずはどんな課題が自社にあるのか明確にしなければ、経営革新等支援機関への相談すらままなりません。

あらかじめどんな相談をすべきかきちんと決めておきましょう。

(2)経営革新等支援機関を選定する

経営革新等支援機関は中小機構ホームページにある認定経営革新等支援機関検索システムで検索できます。

自社に近い場所にある認定経営革新等支援機関を選びましょう。

(3)経営革新等支援機関に相談する

経営革新等支援機関を選定したら、早速相談してみましょう。

主に以下のようなサポートを受けることができます。

・経営状況の把握(財務分析、経営課題の抽出)

・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)

・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等

(4)事業計画を実現する

(5)モニタリング・フォローアップ

事業計画の実現後も定期的に巡回監査の実施や改善策の提案などのサポートを受けることができます。

事業承継する際、問題になるのが株式の扱い方です。

会社の株式が親族や役員などに分散されている場合、後継者の権限が限られてしまいます。

そのため、役員選任や事業の方針などの意思決定が出来なくなり、安定した経営をすることが難しくなる恐れがあります。

また、後継者に株式譲渡する際に多額の現金が必要になったり、金融機関の借入の個人保証を外せなかったりなど様々なハードルがあります。

そのハードルを下げて、事業を承継しやすくするための法律が中小企業経営承継円滑化法です。

事業承継する際、問題になるのが株式の扱い方です。

会社の株式が親族や役員などに分散されている場合、後継者の権限が限られてしまいます。

そのため、役員選任や事業の方針などの意思決定が出来なくなり、安定した経営をすることが難しくなる恐れがあります。

また、後継者に株式譲渡する際に多額の現金が必要になったり、金融機関の借入の個人保証を外せなかったりなど様々なハードルがあります。

そのハードルを下げて、事業を承継しやすくするための法律が中小企業経営承継円滑化法です。

中小企業経営承継円滑化法に承認されると、以下4点のメリットが得られます。

①相続税の納税が猶予される

まず一番大きなメリットとして、相続税の納税猶予が挙げられます。

今までは、発行済み株式総数の3分の2に限って相続税の猶予がなされていました。

しかし、2018年の改定では、発行済み株式総数の100%が猶予となり、相続のたびに納税することがなくなりました。

②従業員を必ずしも雇用維持しなくていい

以前は、相続・贈与時に従業員の8割を雇用維持していなくてはいけないというルールがありました。

しかし、その実質基準を満たさなくても、相続・贈与が可能になりました。

③後継者枠を増やせる

後継者1人だったのが、3人の後継者まで認められることになりました。

④後継者に株式が集中しやすくなる

民法の特例として、自社株式が遺留分からの除外を認められることになりました。

つまり、相続対象資産とは別として扱われるようになり、後継者への株式の集中が可能になりました。

中小企業経営承継円滑化法に承認されると、以下4点のメリットが得られます。

①相続税の納税が猶予される

まず一番大きなメリットとして、相続税の納税猶予が挙げられます。

今までは、発行済み株式総数の3分の2に限って相続税の猶予がなされていました。

しかし、2018年の改定では、発行済み株式総数の100%が猶予となり、相続のたびに納税することがなくなりました。

②従業員を必ずしも雇用維持しなくていい

以前は、相続・贈与時に従業員の8割を雇用維持していなくてはいけないというルールがありました。

しかし、その実質基準を満たさなくても、相続・贈与が可能になりました。

③後継者枠を増やせる

後継者1人だったのが、3人の後継者まで認められることになりました。

④後継者に株式が集中しやすくなる

民法の特例として、自社株式が遺留分からの除外を認められることになりました。

つまり、相続対象資産とは別として扱われるようになり、後継者への株式の集中が可能になりました。

女性の個性と能力が十分に発揮できていない現状を踏まえて、女性活躍推進に関する責務などを定めた女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

女性活躍推進法では、従業員数300人以下の中小企業は、事業主による行動計画の策定や届出が努力義務となっており、女性活躍に取り組むことが求められています。

そのようなわけで、厚生労働省では、中小企業のための女性活躍推進事業を実施することにしました。

全国各地に女性活躍推進センターを設け、従業員数300人以下の中小企業に対して、女性活躍推進法に基づく課題分析、行動計画策定などの支援をしています。

女性の個性と能力が十分に発揮できていない現状を踏まえて、女性活躍推進に関する責務などを定めた女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

女性活躍推進法では、従業員数300人以下の中小企業は、事業主による行動計画の策定や届出が努力義務となっており、女性活躍に取り組むことが求められています。

そのようなわけで、厚生労働省では、中小企業のための女性活躍推進事業を実施することにしました。

全国各地に女性活躍推進センターを設け、従業員数300人以下の中小企業に対して、女性活躍推進法に基づく課題分析、行動計画策定などの支援をしています。

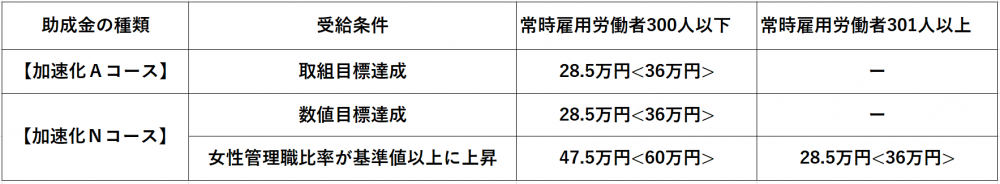

中小企業のための女性活躍推進事業では、中小企業による両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の申請を推奨しています。

この助成金は、女性活躍推進法に基づき策定した行動計画を実施した事業者や、女性管理職の数などの数値目標を達成した事業者に対して、一定の金額を支給しています。

①支給対象となる目標・取組の類型

・女性の積極採用に関する目標

・女性の配置・育成・教育訓練に関する目標

・女性管理職の積極登用・評価・昇進に関する目標

・多様なキャリアコースに関する目標(一般職→総合職など)

②支給額

中小企業のための女性活躍推進事業では、中小企業による両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の申請を推奨しています。

この助成金は、女性活躍推進法に基づき策定した行動計画を実施した事業者や、女性管理職の数などの数値目標を達成した事業者に対して、一定の金額を支給しています。

①支給対象となる目標・取組の類型

・女性の積極採用に関する目標

・女性の配置・育成・教育訓練に関する目標

・女性管理職の積極登用・評価・昇進に関する目標

・多様なキャリアコースに関する目標(一般職→総合職など)

②支給額

※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額

※各コース1企業1回限り)

※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額

※各コース1企業1回限り)

評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援します。

評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援します。

介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援します。

介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援します。

生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度の整備を支援します。

生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度の整備を支援します。

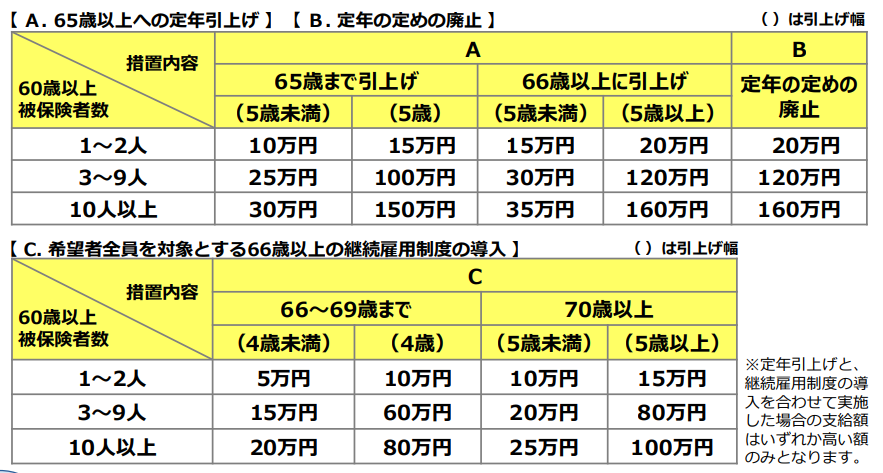

厚生労働省では、65歳超雇用推進助成金を設け、高齢者が年齢に関わりなく働ける環境づくりを支援しています。

この助成金は、65歳以上への定年引上げ、高齢者の雇用環境の整備、高齢者の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行った事業者に対して、一定の金額を支給するものです。

以下主な要件となります。

厚生労働省では、65歳超雇用推進助成金を設け、高齢者が年齢に関わりなく働ける環境づくりを支援しています。

この助成金は、65歳以上への定年引上げ、高齢者の雇用環境の整備、高齢者の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行った事業者に対して、一定の金額を支給するものです。

以下主な要件となります。

従業員の定年を65歳以上に引上げるなど、高齢者の継続雇用制度を整備して実施した場合に助成します。

従業員の定年を65歳以上に引上げるなど、高齢者の継続雇用制度を整備して実施した場合に助成します。

※厚生労働省HPより

※厚生労働省HPより

作業方法や能力評価制度などを改善し、高齢者の雇用機会を増大するための環境を整備した場合に助成します。

作業方法や能力評価制度などを改善し、高齢者の雇用機会を増大するための環境を整備した場合に助成します。

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換した場合に助成します。

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換した場合に助成します。

東京都では、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業という助成金を設けています。

こちらは、都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成するものです。

フレッシュな若者や女性が商店街で活躍することにより、都内商店街の活性化を図っています。

主な要件は以下となります。

東京都では、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業という助成金を設けています。

こちらは、都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成するものです。

フレッシュな若者や女性が商店街で活躍することにより、都内商店街の活性化を図っています。

主な要件は以下となります。

旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)は、平成28年度をもって廃止され、平成29年4月1日より「人材開発支援助成金(制度導入コース)」になった助成金です。

しかし、採択された当時はまだキャリア形成促進助成金(制度導入コース)だったという理由などで、支給申請自体は今でも有効な事業所が存在しています。

平成31年4月1日以降、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の内、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。

旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)は、平成28年度をもって廃止され、平成29年4月1日より「人材開発支援助成金(制度導入コース)」になった助成金です。

しかし、採択された当時はまだキャリア形成促進助成金(制度導入コース)だったという理由などで、支給申請自体は今でも有効な事業所が存在しています。

平成31年4月1日以降、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の内、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。

ジョブ・カード一式を提出する際は、どうしても個人情報が気になりますよね。

個人情報を隠した場合は、黒塗りをして目隠しすることが可能です。

厚生労働省によれば、「セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請におけるジョブ・カード一式(写)については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項について、労働者が非開示を希望する記載事項を黒塗りにしたものでも差し支えない」とのことです。

ただし、「各シートの労働者氏名及びセルフ・キャリアドックの実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等を除く」とも言及していますので、この部分に関しての黒塗りはNGです。

確かに、支給要件に直接影響する部分ですので、当然と言えば当然です。

ジョブ・カード一式を提出する際は、どうしても個人情報が気になりますよね。

個人情報を隠した場合は、黒塗りをして目隠しすることが可能です。

厚生労働省によれば、「セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請におけるジョブ・カード一式(写)については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項について、労働者が非開示を希望する記載事項を黒塗りにしたものでも差し支えない」とのことです。

ただし、「各シートの労働者氏名及びセルフ・キャリアドックの実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等を除く」とも言及していますので、この部分に関しての黒塗りはNGです。

確かに、支給要件に直接影響する部分ですので、当然と言えば当然です。

求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。

※この助成金は外国人労働者にも適用されます。

①助成対象者

以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する

2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない

3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている

5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて

いない期間が1年を超えている

6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する

②助成額

対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)

③募集期間

随時

求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。

※この助成金は外国人労働者にも適用されます。

①助成対象者

以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する

2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない

3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている

5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて

いない期間が1年を超えている

6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する

②助成額

対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)

③募集期間

随時

②募集期間

随時

②募集期間

随時

県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。

①補助対象経費

インターンシップ受入に係る事務経費

②補助額

外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)

※企業1社につき外国人留学生3人まで

※外国人留学生1人につき最大10日間 まで

③募集期間

インターンシップ実施2週間前まで

県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。

①補助対象経費

インターンシップ受入に係る事務経費

②補助額

外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)

※企業1社につき外国人留学生3人まで

※外国人留学生1人につき最大10日間 まで

③募集期間

インターンシップ実施2週間前まで

失業手当を受給するには、以下2つの条件を満たしている必要があります。

①雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年間に最低12ヶ月以上働いた期間があること

※破産などの会社都合による退職者、病気・妊娠出産・セクハラなどによる退職者は、離職日から遡って1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること

②ハローワークで求職の申し込みを行ない、再就職の意思も能力もあるが、就職できない状態であること

会社を辞めて2年以上経過していたり、ハローワークで求職の申し込みをしなかったりした場合は、再就職する気がないと判断されます。

単に会社を辞めただけでは、失業手当が支給されない可能性があるのです。

失業手当を受給するには、以下2つの条件を満たしている必要があります。

①雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年間に最低12ヶ月以上働いた期間があること

※破産などの会社都合による退職者、病気・妊娠出産・セクハラなどによる退職者は、離職日から遡って1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること

②ハローワークで求職の申し込みを行ない、再就職の意思も能力もあるが、就職できない状態であること

会社を辞めて2年以上経過していたり、ハローワークで求職の申し込みをしなかったりした場合は、再就職する気がないと判断されます。

単に会社を辞めただけでは、失業手当が支給されない可能性があるのです。

ハローワークで求職の申し込みをする際、失業手当の申請もしておきましょう。

提出書類は以下となります。

①雇用保険被保険者離職票

②本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの

※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等

③本人写真 2枚

※縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの

④印鑑

⑤本人名義の普通預金通帳

⑥個人番号確認書類

※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか

ハローワークで求職の申し込みをする際、失業手当の申請もしておきましょう。

提出書類は以下となります。

①雇用保険被保険者離職票

②本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの

※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等

③本人写真 2枚

※縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの

④印鑑

⑤本人名義の普通預金通帳

⑥個人番号確認書類

※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか

ハローワークに申請して通算7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業手当を受け取ることはできません。通常この待機期間が終了してから、給付が始まります。

失業手当の給付額は、基本手当日額と所定給付日数によって決まります。

ハローワークに申請して通算7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業手当を受け取ることはできません。通常この待機期間が終了してから、給付が始まります。

失業手当の給付額は、基本手当日額と所定給付日数によって決まります。

最近あった事例をお話しします。

ある助成金の申請に伴い、社会保険労務士の先生がその事業者から「賃金台帳」と「出勤簿」をもらいました。

しかし、確認してみると、「出勤簿」と「賃金台帳」に数多くの乖離が見られました。

ある月は1時間も残業をしていないのに残業代が発生していたり、またある月は残業をしているのに残業代が足りなかったり、不適切な箇所がいくつもあったのです。

社会保険労務士の先生が事業者に説明を求めると、

「残業代が足りない月があると言うけど、残業代を出しすぎている月もあるのなら、プラマイゼロで良いでしょう?」

という返答でした。

これは当然NGです。仮に年間合計額が従業員にとって損をしていなかったとしても、出勤簿と賃金台帳があまりにもかけ離れていると、「そもそも労働時間や賃金の管理はどうなっているの?」という話になってしまいます。

それに加えて、本来出すべき残業代を出さないのは、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。

このように、悪気はなくても、労働法関連の諸法令に違反するというケースは多々見受けられます。

労働法に違反した状態で助成金を申請しても、

「労働法を守れない企業に助成金を出したくない!」

と判断され、結局は採択されないでしょう。

労働全般を管轄している厚生労働省が、労働に関する最低限のルールも守れない事業者に助成金を出さないのは、当たり前と言えば当たり前です。

自社の労働環境を労働法関係の諸法令に適合させることは、どの助成金を受給するにしても、絶対やらなければいけない大前提です。

ちゃんと自社が労働法を守っているか欠かさずチェックしておきましょう。

最近あった事例をお話しします。

ある助成金の申請に伴い、社会保険労務士の先生がその事業者から「賃金台帳」と「出勤簿」をもらいました。

しかし、確認してみると、「出勤簿」と「賃金台帳」に数多くの乖離が見られました。

ある月は1時間も残業をしていないのに残業代が発生していたり、またある月は残業をしているのに残業代が足りなかったり、不適切な箇所がいくつもあったのです。

社会保険労務士の先生が事業者に説明を求めると、

「残業代が足りない月があると言うけど、残業代を出しすぎている月もあるのなら、プラマイゼロで良いでしょう?」

という返答でした。

これは当然NGです。仮に年間合計額が従業員にとって損をしていなかったとしても、出勤簿と賃金台帳があまりにもかけ離れていると、「そもそも労働時間や賃金の管理はどうなっているの?」という話になってしまいます。

それに加えて、本来出すべき残業代を出さないのは、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。

このように、悪気はなくても、労働法関連の諸法令に違反するというケースは多々見受けられます。

労働法に違反した状態で助成金を申請しても、

「労働法を守れない企業に助成金を出したくない!」

と判断され、結局は採択されないでしょう。

労働全般を管轄している厚生労働省が、労働に関する最低限のルールも守れない事業者に助成金を出さないのは、当たり前と言えば当たり前です。

自社の労働環境を労働法関係の諸法令に適合させることは、どの助成金を受給するにしても、絶対やらなければいけない大前提です。

ちゃんと自社が労働法を守っているか欠かさずチェックしておきましょう。

しかしそうは言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。

労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。

労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。

なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。

社会保険労務士は、労働法関連の諸法令について相当な期間勉強をして、資格を取得しているプロフェッショナルです。

助成金申請をお考えの方は、社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらうことをおすすめします。

しかしそうは言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。

労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。

労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。

なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。

社会保険労務士は、労働法関連の諸法令について相当な期間勉強をして、資格を取得しているプロフェッショナルです。

助成金申請をお考えの方は、社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらうことをおすすめします。

難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業者に支給します。

難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業者に支給します。

採用奨励金または雇用継続助成金の申請に加えて、対象労働者の雇入れ時または復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。

ただし、採用奨励金は、平成30年1月1日以降にハローワークから紹介を受けて対象労働者を雇い入れた場合に限ります。

採用奨励金または雇用継続助成金の申請に加えて、対象労働者の雇入れ時または復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。

ただし、採用奨励金は、平成30年1月1日以降にハローワークから紹介を受けて対象労働者を雇い入れた場合に限ります。