助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを

開始致しました!

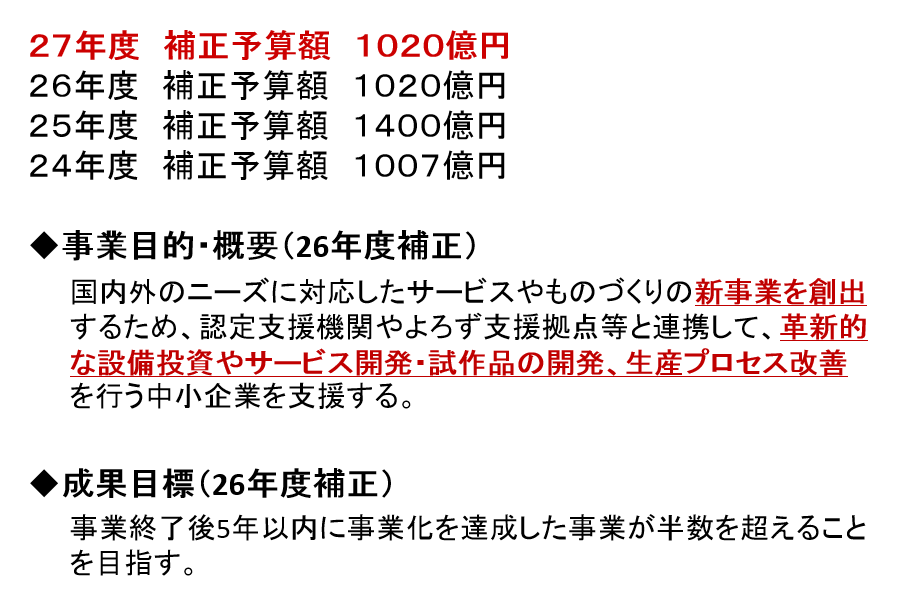

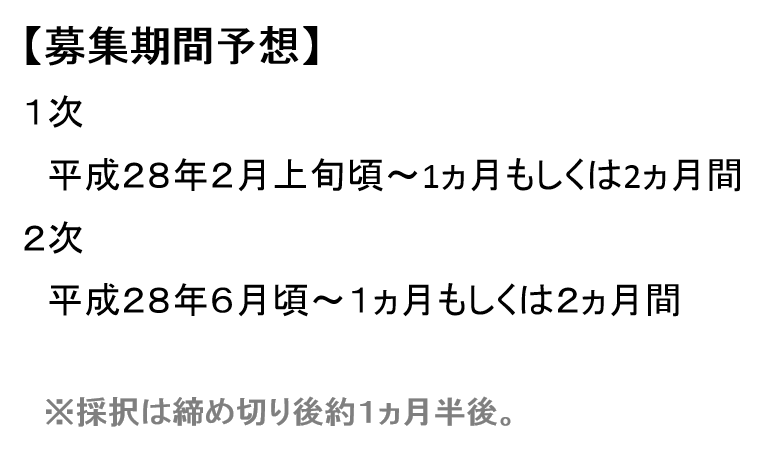

現在、今月2月に募集を開始したものづくり補助金について、シリーズ解説をおこなっております。

今回のものづくり補助金(2) ものづくり補助金の具体的な対象要件は何ですか?

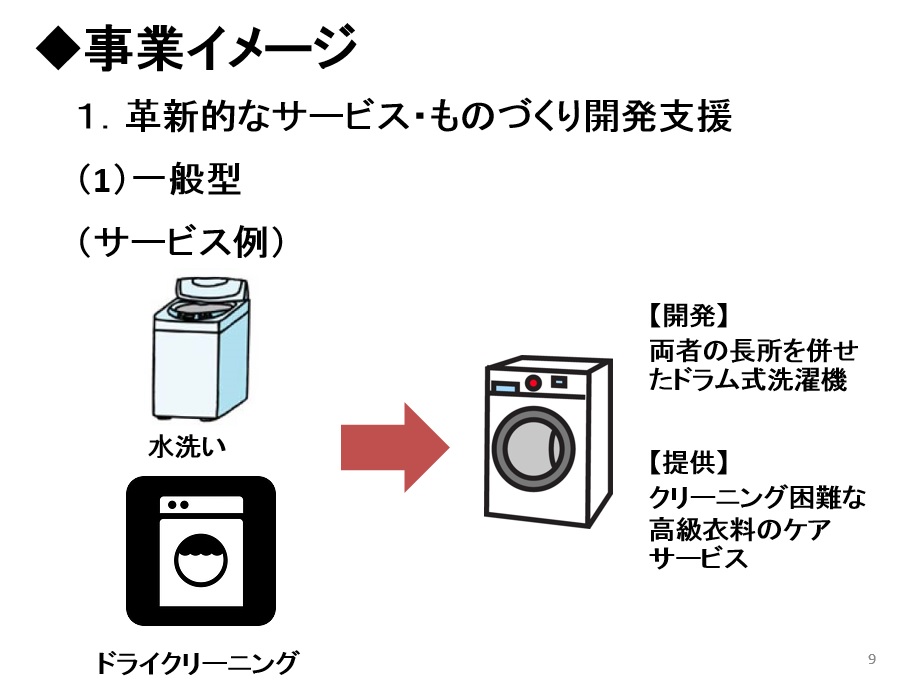

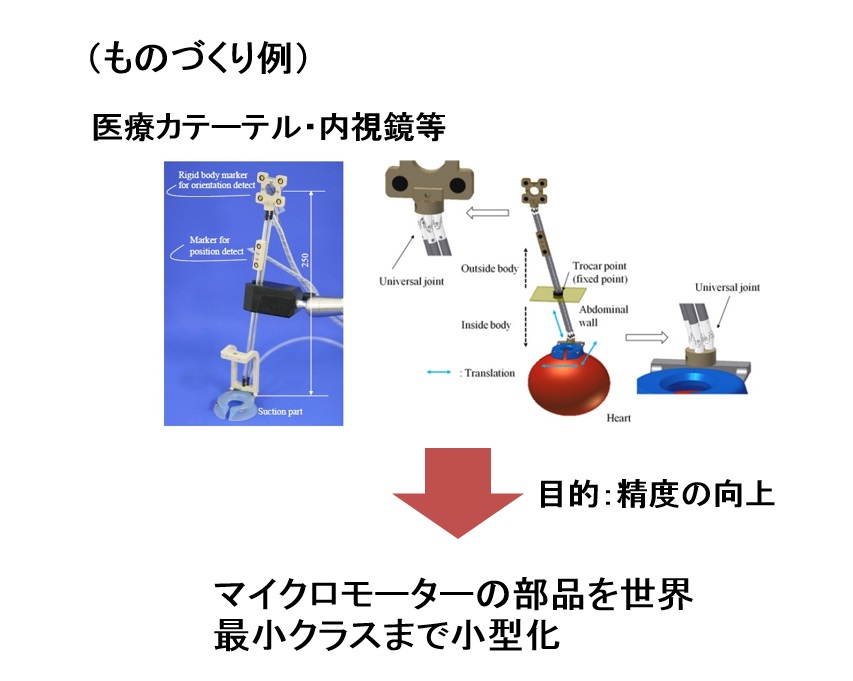

ものづくり補助金の対象要件には以下2つのタイプがあります。 「革新的サービス・ものづくり開発支援」の(1)一般型と(2)小規模型です。 (1)一般型は最高1500万のうち2/3の1000万円が補助上限金額となります。 サービスの場合は、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に準拠して、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%向上の3~5年計画を作成することが必須となります。 また、製造業などのものづくりの場合、「中小ものづくり高度化法」の基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新が求められます。

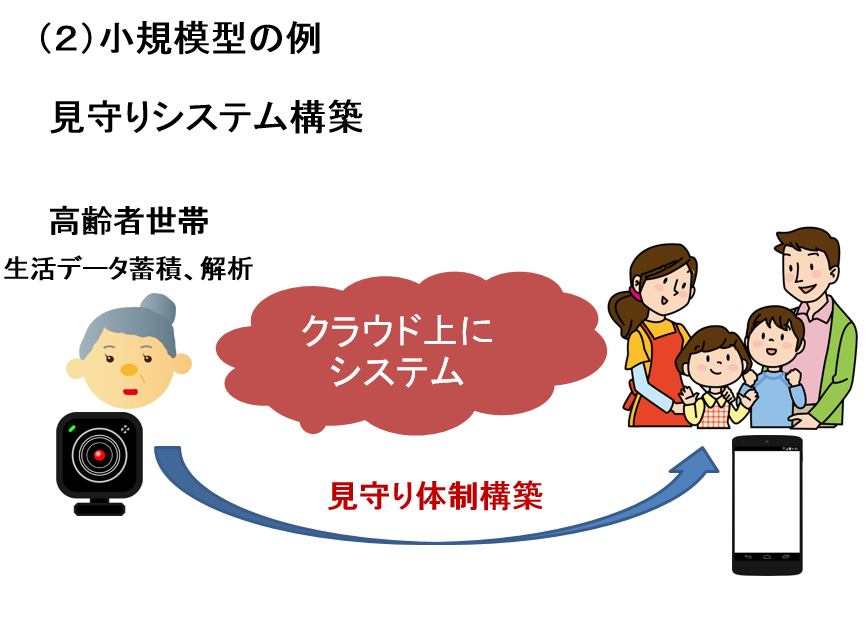

(2)小規模型は最高750万のうち2/3の500万円が補助上限金額となります。

(2)小規模型は最高750万のうち2/3の500万円が補助上限金額となります。

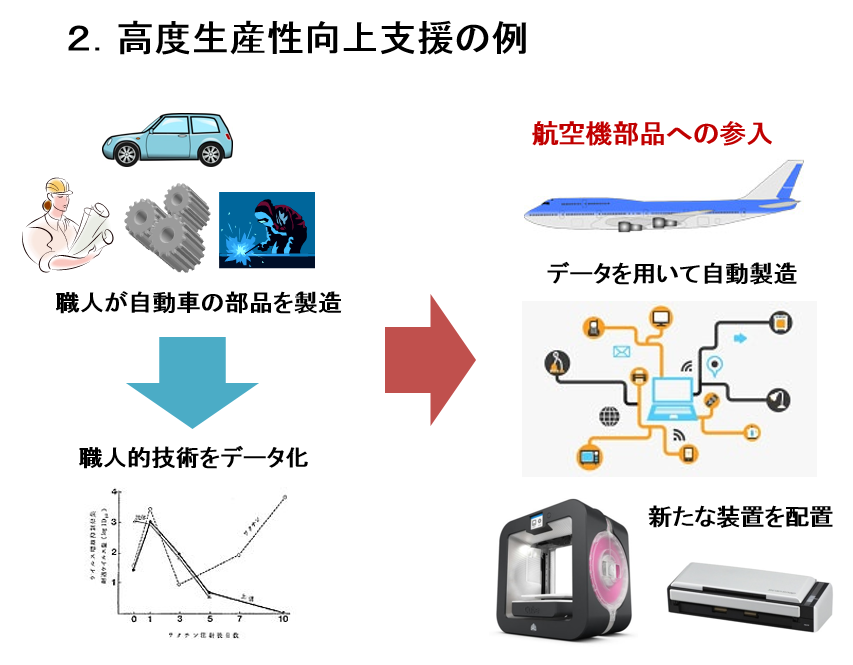

さらに、今年からは、上記2つの他に、(3)「サービス・ものづくり高度生産性向上支援」が新たに加わりました。このタイプは、革新的なサービス開発・試作品開発・プロセス改善の支援をするものです。IoT等を用いた設備投資を行い生産性を向上させ、投資利益率5%を達成すると、補助上限金額3000万円が支給されます。

さらに、今年からは、上記2つの他に、(3)「サービス・ものづくり高度生産性向上支援」が新たに加わりました。このタイプは、革新的なサービス開発・試作品開発・プロセス改善の支援をするものです。IoT等を用いた設備投資を行い生産性を向上させ、投資利益率5%を達成すると、補助上限金額3000万円が支給されます。

本日は以上になります。

次回はものづくり補助金の今年度の変更点について解説します。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

次回はものづくり補助金の今年度の変更点について解説します。

是非、ご活用下さい!

☆「ものづくり補助金」セミナーのお知らせ(東京開催/全国配信)

2月17日(水)18日(木)3月3日(木)10(水)

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/seminar/index.html

☆「ものづくり補助金」セミナーのお知らせ(東京開催/全国配信)

2月17日(水)18日(木)3月3日(木)10(水)

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/seminar/index.html

最近は、正式名称を「ものづくり・商業・サービス

最近は、正式名称を「ものづくり・商業・サービス また、近年経済産業省は、中小企業に対する補助金(ものづくり補助金)や税制優遇について、生産性向上に向けた計画を作ることを適用条件とする方針を発表しました。

その計画とは、具体的に、在庫減のための情報システム投資、販路開拓、人材育成等の行動計画を指しています。

さらに、経済産業省は、ものづくり補助金に採択された企業に対して、新規設備投資への固定資産税の優遇措置、信用保証や債務保証での優遇措置も行うとも発表しています。

上記のように、ものづくり補助金は、新事業を展開する予定であり、なおかつ生産性向上に向けた計画がありさえすれば、どんな中小企業にも門戸が開かれています。すべての中小企業にとってのビックチャンスとも言えるでしょう。

また、近年経済産業省は、中小企業に対する補助金(ものづくり補助金)や税制優遇について、生産性向上に向けた計画を作ることを適用条件とする方針を発表しました。

その計画とは、具体的に、在庫減のための情報システム投資、販路開拓、人材育成等の行動計画を指しています。

さらに、経済産業省は、ものづくり補助金に採択された企業に対して、新規設備投資への固定資産税の優遇措置、信用保証や債務保証での優遇措置も行うとも発表しています。

上記のように、ものづくり補助金は、新事業を展開する予定であり、なおかつ生産性向上に向けた計画がありさえすれば、どんな中小企業にも門戸が開かれています。すべての中小企業にとってのビックチャンスとも言えるでしょう。

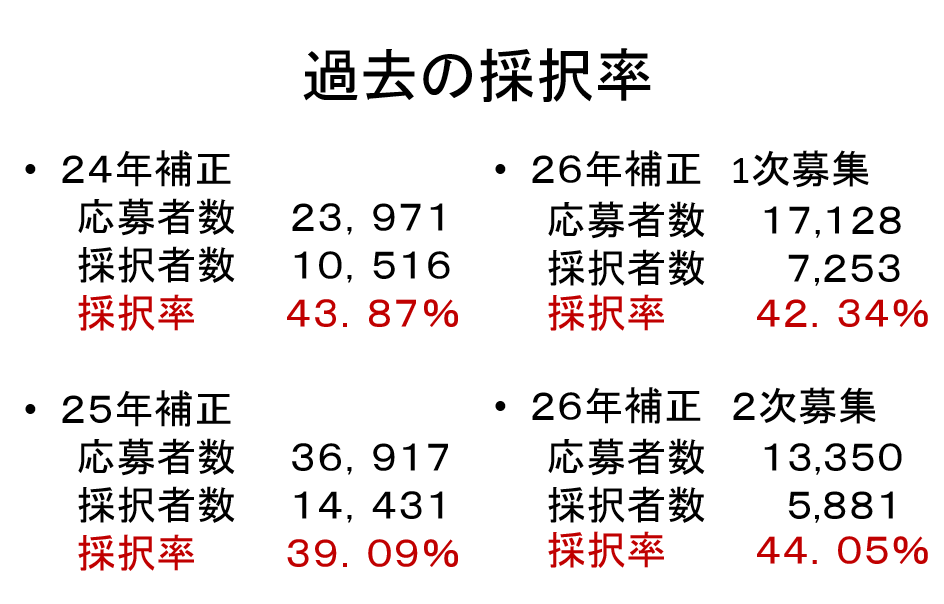

でも、そこで気になってくるのが、ものづくり補助金の採択率です。実際の採択率はどうなっているのでしょう?

でも、そこで気になってくるのが、ものづくり補助金の採択率です。実際の採択率はどうなっているのでしょう?

上図の過去の採択率を見ると、採択される企業は全体のおおよそ4割程度であることがわかります。これは簿記検定3級の平均合格率とさほど変わりません。きちんと準備さえしていれば、決して困難な道ではないでしょう。

今年のものづくり補助金は今月2月に募集が始まると予想されます。新事業を展開する予定のある方は、是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

上図の過去の採択率を見ると、採択される企業は全体のおおよそ4割程度であることがわかります。これは簿記検定3級の平均合格率とさほど変わりません。きちんと準備さえしていれば、決して困難な道ではないでしょう。

今年のものづくり補助金は今月2月に募集が始まると予想されます。新事業を展開する予定のある方は、是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

本日は以上になります。

次回はものづくり補助金の具体的な対象要件について解説します。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

次回はものづくり補助金の具体的な対象要件について解説します。

是非、ご活用下さい!

いくら新規事業と言っても、うどん屋がそば屋をやるというのは新規事業ではありますが、誰でもできそうですよね。切り口に目新しさがありません。しかし、こだわりのうどん屋が地元の特産品であるゆずの農家から独自の仕入れルートで小麦にそのゆずを練り込んだ香のする新商品を開発し、そのための練り込む機械を購入するというのはどうでしょう。地元の産業のPRにもつながり、目新しくなると思います。

事業系の補助金申請では、こうした切り口を探すことが、まずは重要になります。

また、売上や収益の見込みというハードルは高いです。計画上の見込みは鉛筆をなめて書くことは可能でしょうが、決算書の提出も求められますので、現状の財務内容や収益力が問われます。もちろん、現事業で法人税をしっかり収めているだけの収益を上げており、金融機関からの借入もすぐにできる企業は問題ないでしょう。

しかし、赤字が数期連続続いており、債務超過に陥っている企業の場合はどうでしょうか?新規事業どころか、本業の立て直しがまずは優先ですよね。

いくら新規事業と言っても、うどん屋がそば屋をやるというのは新規事業ではありますが、誰でもできそうですよね。切り口に目新しさがありません。しかし、こだわりのうどん屋が地元の特産品であるゆずの農家から独自の仕入れルートで小麦にそのゆずを練り込んだ香のする新商品を開発し、そのための練り込む機械を購入するというのはどうでしょう。地元の産業のPRにもつながり、目新しくなると思います。

事業系の補助金申請では、こうした切り口を探すことが、まずは重要になります。

また、売上や収益の見込みというハードルは高いです。計画上の見込みは鉛筆をなめて書くことは可能でしょうが、決算書の提出も求められますので、現状の財務内容や収益力が問われます。もちろん、現事業で法人税をしっかり収めているだけの収益を上げており、金融機関からの借入もすぐにできる企業は問題ないでしょう。

しかし、赤字が数期連続続いており、債務超過に陥っている企業の場合はどうでしょうか?新規事業どころか、本業の立て直しがまずは優先ですよね。

補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

第二創業への補助金など、新経営者と紐づいた補助金においても、会社の経営上、あまりうまくいくことができず、別のものに再度経営者が変更した場合も、決められた書類の提出や事務局への事前相談などで、支給されるなどの例も出ています。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

第二創業への補助金など、新経営者と紐づいた補助金においても、会社の経営上、あまりうまくいくことができず、別のものに再度経営者が変更した場合も、決められた書類の提出や事務局への事前相談などで、支給されるなどの例も出ています。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

それぞれの法律によって中小企業の定義が異なるので、分かりづらいですね。

また、それぞれの法律では、中小法人(企業)に分類された方が制度上に有利な面が多いことから、経営の厳しいシャープが資本金を減資して中小企業になるという発表で批判を浴びて取り消したことも記憶に新しいと思います。

会社法では大会社には、社会的影響が大きいことから、会計監査人の設置や損益計算書の公告義務などを課しています。税法上では中小法人には、法人税の軽減税率や欠損金の繰戻還付制度などの税務上の優遇措置が設けられています。中小企業基本法に該当する中小企業には、中小企業倒産防止共済制度、信用保証協会の保証制度などの優遇措置や中小企業庁の補助金該当要件等になっています。

ただし、中小企業とは言っても、「大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資」していたり、「役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務」していたりすると、みなし大企業とされ、補助金対象から除外されることがありますので注意が必要です。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

それぞれの法律によって中小企業の定義が異なるので、分かりづらいですね。

また、それぞれの法律では、中小法人(企業)に分類された方が制度上に有利な面が多いことから、経営の厳しいシャープが資本金を減資して中小企業になるという発表で批判を浴びて取り消したことも記憶に新しいと思います。

会社法では大会社には、社会的影響が大きいことから、会計監査人の設置や損益計算書の公告義務などを課しています。税法上では中小法人には、法人税の軽減税率や欠損金の繰戻還付制度などの税務上の優遇措置が設けられています。中小企業基本法に該当する中小企業には、中小企業倒産防止共済制度、信用保証協会の保証制度などの優遇措置や中小企業庁の補助金該当要件等になっています。

ただし、中小企業とは言っても、「大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資」していたり、「役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務」していたりすると、みなし大企業とされ、補助金対象から除外されることがありますので注意が必要です。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

ちなみに平成21年の雇用調整助成金は、支給限度日程に1年間の縛りはなく、3年間の支給限度日数は300日であり、教育訓練の上乗せ額は一人1日6,000円と打ち出の小槌のようなものでした。

例えば商品の受注がなく、工場の設備稼働率が著しく低くなっても、人件費を支払続けることができる魔法のような助成金でした。そのため、実際には労働に携わっているにもかかわらず、教育訓練をしているなどと申請する不正受給が横行し、問題となりました。

現在は、そうした過去の教訓を活かし、支給要件が厳しくなりましたが、また景気が悪化するなどした場合は、教育訓練の上乗せ額がアップするなどの対策がとられるものと思われます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

ちなみに平成21年の雇用調整助成金は、支給限度日程に1年間の縛りはなく、3年間の支給限度日数は300日であり、教育訓練の上乗せ額は一人1日6,000円と打ち出の小槌のようなものでした。

例えば商品の受注がなく、工場の設備稼働率が著しく低くなっても、人件費を支払続けることができる魔法のような助成金でした。そのため、実際には労働に携わっているにもかかわらず、教育訓練をしているなどと申請する不正受給が横行し、問題となりました。

現在は、そうした過去の教訓を活かし、支給要件が厳しくなりましたが、また景気が悪化するなどした場合は、教育訓練の上乗せ額がアップするなどの対策がとられるものと思われます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

この条件は「ものづくり・商業・サービス革新補助金」等の補助金にも

盛り込まれていますが、「相当の収益」とはいくらなのか、

また、期限の規定などは一切書かれていません。

したがって、すでに商品化され、収益が上がっている事業を試作として

申請しないように牽制している意味合いが強いように感じます。

また、これまで補助金の返還を要求された企業は、

不正やルール違反以外には聞いたことがなく、そもそも収益が上がれば、

税金の支払額も増加するので、返還しているのと同様の効果があるはずだからです。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

この条件は「ものづくり・商業・サービス革新補助金」等の補助金にも

盛り込まれていますが、「相当の収益」とはいくらなのか、

また、期限の規定などは一切書かれていません。

したがって、すでに商品化され、収益が上がっている事業を試作として

申請しないように牽制している意味合いが強いように感じます。

また、これまで補助金の返還を要求された企業は、

不正やルール違反以外には聞いたことがなく、そもそも収益が上がれば、

税金の支払額も増加するので、返還しているのと同様の効果があるはずだからです。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

<在職労働者のためのジョブカード様式例>

1.キャリア・プランシート

個人が、キャリア・プラン(職業生活設計)等を記入します。

また、助成金の申請書類として活用する場合等は、ジョブ・カード作成

アドバイザーが当該訓練の必要性等も記入します。

2.職務経歴シート

キャリア・プランニングのための職業経験の棚卸しの際に、個人が

記入するとともに、必要に応じて、個人が記入した職務内容を企業の

担当者が確認・押印し「職業能力証明」のツールとして活用します。

3.職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(在職労働者の実務経験の評価用)

教育訓練の成果の評価、職場での仕事振りの評価を、

教育訓練機関・企業の評価担当者が記入し、「職業能力証明」の

ツールとして活用(応募書類等)します。

所属する企業の上司等が、当該在職労働者の職業能力を評価します。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

<在職労働者のためのジョブカード様式例>

1.キャリア・プランシート

個人が、キャリア・プラン(職業生活設計)等を記入します。

また、助成金の申請書類として活用する場合等は、ジョブ・カード作成

アドバイザーが当該訓練の必要性等も記入します。

2.職務経歴シート

キャリア・プランニングのための職業経験の棚卸しの際に、個人が

記入するとともに、必要に応じて、個人が記入した職務内容を企業の

担当者が確認・押印し「職業能力証明」のツールとして活用します。

3.職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(在職労働者の実務経験の評価用)

教育訓練の成果の評価、職場での仕事振りの評価を、

教育訓練機関・企業の評価担当者が記入し、「職業能力証明」の

ツールとして活用(応募書類等)します。

所属する企業の上司等が、当該在職労働者の職業能力を評価します。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

経理等の証憑を管理する担当のいない事業主などは注意が必要です。

何を揃えればよいのかは、手引き書等に記載されているので、まずは熟読すること。

また、事務局に詳しく聞くなどの対応が必要です。

証憑等の収集は後でまとめてやろうとせず、都度、集めて管理していくことが重要となります。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

経理等の証憑を管理する担当のいない事業主などは注意が必要です。

何を揃えればよいのかは、手引き書等に記載されているので、まずは熟読すること。

また、事務局に詳しく聞くなどの対応が必要です。

証憑等の収集は後でまとめてやろうとせず、都度、集めて管理していくことが重要となります。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

27年度予算では、認定を受けた市町村からの創業しか受け付けない等年度によって

かなり条件が異なっています。

それに対して都道府県主体の創業に関する補助金は、開始時期がわりと

緩やかなものが多いのですが、国とは異なる様々な条件が付きます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

27年度予算では、認定を受けた市町村からの創業しか受け付けない等年度によって

かなり条件が異なっています。

それに対して都道府県主体の創業に関する補助金は、開始時期がわりと

緩やかなものが多いのですが、国とは異なる様々な条件が付きます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

しかし、圧縮記帳で固定資産圧縮損1000万円を計上することで

補助金と差引ゼロとなり、税金はかかりません。

ただし、本来だったら減価償却費200万円を5年間に渡り

費用計上できるはずが、圧縮記帳によってできません。

この分の税金を計算すると、200万円×40%=80万円の5年分、

すなわち400万円の税金が掛かったのと同じ事になります。

これが、税金の繰り延べ効果というものです。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、

わかりにくい助成金補助金の専門用語について

解説していきます。

是非、ご活用下さい!

しかし、圧縮記帳で固定資産圧縮損1000万円を計上することで

補助金と差引ゼロとなり、税金はかかりません。

ただし、本来だったら減価償却費200万円を5年間に渡り

費用計上できるはずが、圧縮記帳によってできません。

この分の税金を計算すると、200万円×40%=80万円の5年分、

すなわち400万円の税金が掛かったのと同じ事になります。

これが、税金の繰り延べ効果というものです。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、

わかりにくい助成金補助金の専門用語について

解説していきます。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

逆に行ってはいけない会計処理として、人件費の補助などの理由で助成金の額を人件費等から控除することは不適切な会計処理として許されません。

なぜなら企業会計原則は総額主義を定めているため、その原則に反することになるからです。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の専門用語について

解説していきます。

是非、ご活用下さい!

逆に行ってはいけない会計処理として、人件費の補助などの理由で助成金の額を人件費等から控除することは不適切な会計処理として許されません。

なぜなら企業会計原則は総額主義を定めているため、その原則に反することになるからです。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の専門用語について

解説していきます。

是非、ご活用下さい!

この助成金のポイントをまとめると、

①労働契約書で、契約期間の定めありと記載されている従業員がいる

②正社員登用制度がある就業規則を作成して正社員に切り替える

となります。

尚、助成金額については1人50万円が支給されます。1年度10人まで支給されますのでうまく受給できれば500万円の助成金が支給されることになります。

しかも、東京都労働局の管轄に事業所がある場合は、東京都にも申請できますので、1人あたり合計で100万円が支給されます。

こちらも1年度10人まで支給されますので、合計で1000万円の助成金が獲得できます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

この助成金のポイントをまとめると、

①労働契約書で、契約期間の定めありと記載されている従業員がいる

②正社員登用制度がある就業規則を作成して正社員に切り替える

となります。

尚、助成金額については1人50万円が支給されます。1年度10人まで支給されますのでうまく受給できれば500万円の助成金が支給されることになります。

しかも、東京都労働局の管轄に事業所がある場合は、東京都にも申請できますので、1人あたり合計で100万円が支給されます。

こちらも1年度10人まで支給されますので、合計で1000万円の助成金が獲得できます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

企業にとっては経営の財務面で安心材料となりますし、またそのことにより、他の金融機関や公的機関にも自社をアピールできるという大きなメリットに繋がるということです。

企業にとっては経営の財務面で安心材料となりますし、またそのことにより、他の金融機関や公的機関にも自社をアピールできるという大きなメリットに繋がるということです。

■ワークライフバランス推進調査事業

従業員ニーズ・満足度把握、介護実態把握および業務分析等、ワークライフバランスに関する調査事業

■ワークライフバランス推進コンサルティング事業

ワークライフバランスを推進し、社内の職場環境を改善するためのコンサルティング事業

■人材育成事業

育児・介護休業中/復帰時の従業員の能力開発事業や、勤務形態・雇用形態の変更に伴う能力開発事業

■育児・介護両立支援事業

育児・介護休業制度の導入等、各種両立支援制度整備事業

■多様な働き方の実現事業

在宅勤務制度の導入事業やモバイル利用及びシステム導入等による多様な働き方の実現事業

■ワークライフバランス普及啓発事業

管理職及び労働者を対象としたワークライフバランスに関する研修事業や社内普及啓発サイトの構築事業

詳しくは、

■ワークライフバランス推進調査事業

従業員ニーズ・満足度把握、介護実態把握および業務分析等、ワークライフバランスに関する調査事業

■ワークライフバランス推進コンサルティング事業

ワークライフバランスを推進し、社内の職場環境を改善するためのコンサルティング事業

■人材育成事業

育児・介護休業中/復帰時の従業員の能力開発事業や、勤務形態・雇用形態の変更に伴う能力開発事業

■育児・介護両立支援事業

育児・介護休業制度の導入等、各種両立支援制度整備事業

■多様な働き方の実現事業

在宅勤務制度の導入事業やモバイル利用及びシステム導入等による多様な働き方の実現事業

■ワークライフバランス普及啓発事業

管理職及び労働者を対象としたワークライフバランスに関する研修事業や社内普及啓発サイトの構築事業

詳しくは、 ①仕様書(控)・カタログ等

②見積書

③発注書(控)又は契約書

④納品書

⑤請求書

⑥支払確認が可能な資料

⑦写真

これらを揃えるためには、採択され、交付申請した後から補助対象経費に掛かるものに関してはすべてそろえるという習慣が必要になります。

特に②の見積書で額が張るものに関しては、数社から相見積を取る必要があったりと、手間が多くかかります。

①仕様書(控)・カタログ等

②見積書

③発注書(控)又は契約書

④納品書

⑤請求書

⑥支払確認が可能な資料

⑦写真

これらを揃えるためには、採択され、交付申請した後から補助対象経費に掛かるものに関してはすべてそろえるという習慣が必要になります。

特に②の見積書で額が張るものに関しては、数社から相見積を取る必要があったりと、手間が多くかかります。

このように、助成金・補助金によって対象となる経費は異なりますので、あらかじめ申請する事業の準備に必要な経費を明確にして、どの経費に対して補助を受けたいのかを明確にすることが必要となってきます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

このように、助成金・補助金によって対象となる経費は異なりますので、あらかじめ申請する事業の準備に必要な経費を明確にして、どの経費に対して補助を受けたいのかを明確にすることが必要となってきます。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

1.審査員も自分の得意不得意の分野で、「辛口」「甘口」審査になりがち。

2.大量の書類をチェックするので、図や表などで読みやすい(=理解しやすい)

ものに加点しがち。

3.すべての業界を知っている訳ではないので、専門用語は解説を

注釈に加えてあるとよい。

4.誤字脱字がないのはもちろん、要領に沿った形になっていないとダメ。

通常、各事業者様には申請を専門にする部署はないと思いますので、

審査員に好印象を持たれる申請書づくりはコンサルに相談する事も採択への近道かもしれません。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

1.審査員も自分の得意不得意の分野で、「辛口」「甘口」審査になりがち。

2.大量の書類をチェックするので、図や表などで読みやすい(=理解しやすい)

ものに加点しがち。

3.すべての業界を知っている訳ではないので、専門用語は解説を

注釈に加えてあるとよい。

4.誤字脱字がないのはもちろん、要領に沿った形になっていないとダメ。

通常、各事業者様には申請を専門にする部署はないと思いますので、

審査員に好印象を持たれる申請書づくりはコンサルに相談する事も採択への近道かもしれません。

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!