助成金を受給するには、まず労働関係の諸法令をきちんと遵守していることが大前提となります。

しかし、助成金を申請する事業者の中には、労働法を守っていない方も少なからずいます。特に、時間外労働や休日労働に関するルールを守っていないケースが多々見られます。

時間外労働や休日労働は原則禁止されていますが、ある条件を達成すると、可能になります。

すなわち、36協定の締結です。

今回はこの36協定について説明します。

助成金を受給するには、まず労働関係の諸法令をきちんと遵守していることが大前提となります。

しかし、助成金を申請する事業者の中には、労働法を守っていない方も少なからずいます。特に、時間外労働や休日労働に関するルールを守っていないケースが多々見られます。

時間外労働や休日労働は原則禁止されていますが、ある条件を達成すると、可能になります。

すなわち、36協定の締結です。

今回はこの36協定について説明します。

1.時間外労働や休日労働には36協定が不可欠

労働基準法第36条によれば、使用者は労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、労働組合と協定を結ぶことが必要となります。 この協定を36協定(サブロクキョウテイ)と呼びます。 ※労働組合は、過半数が労働者である必要があります。また、組合がない場合は、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」と協定を結ぶことになります。 36協定を締結する際,時間外労働や休日労働をしなければいけない正当な理由を明示する必要があります。また、業務の種類や労働者の数なども記載します。2.36協定を結んだ後にするべきこと

36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。

36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。

ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。

また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。

36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。

ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。

また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

3.36協定を結ばずに時間外労働をさせると刑事罰を受けます

36協定を結ばずに労働者を時間外労働と休日労働をさせるのは絶対に避けてください。 発覚した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰を受ける場合があります。 36協定を締結する手間と刑事罰を受けるリスクが釣り合わないのは一目瞭然です。 不明な点があれば社会保険労務士などの専門家にアドバイスを受けつつ、しっかり36協定を締結しておきましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!

時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。

すなわち、月45時間、年360時間です。

原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。

ただし、以下3点の例外があります。

①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。

②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。

※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。

③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。

※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。

すなわち、月45時間、年360時間です。

原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。

ただし、以下3点の例外があります。

①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。

②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。

※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。

③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。

※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。

しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。

ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。

しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。

ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。

①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

②1年以下の懲役または50万円以下の罰金

③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

④30万円以下の罰金

有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。

社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。

労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。

①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

②1年以下の懲役または50万円以下の罰金

③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

④30万円以下の罰金

有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。

社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。

最近あった事例をお話しします。

ある助成金の申請に伴い、社会保険労務士の先生がその事業者から「賃金台帳」と「出勤簿」をもらいました。

しかし、確認してみると、「出勤簿」と「賃金台帳」に数多くの乖離が見られました。

ある月は1時間も残業をしていないのに残業代が発生していたり、またある月は残業をしているのに残業代が足りなかったり、不適切な箇所がいくつもあったのです。

社会保険労務士の先生が事業者に説明を求めると、

「残業代が足りない月があると言うけど、残業代を出しすぎている月もあるのなら、プラマイゼロで良いでしょう?」

という返答でした。

これは当然NGです。仮に年間合計額が従業員にとって損をしていなかったとしても、出勤簿と賃金台帳があまりにもかけ離れていると、「そもそも労働時間や賃金の管理はどうなっているの?」という話になってしまいます。

それに加えて、本来出すべき残業代を出さないのは、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。

このように、悪気はなくても、労働法関連の諸法令に違反するというケースは多々見受けられます。

労働法に違反した状態で助成金を申請しても、

「労働法を守れない企業に助成金を出したくない!」

と判断され、結局は採択されないでしょう。

労働全般を管轄している厚生労働省が、労働に関する最低限のルールも守れない事業者に助成金を出さないのは、当たり前と言えば当たり前です。

自社の労働環境を労働法関係の諸法令に適合させることは、どの助成金を受給するにしても、絶対やらなければいけない大前提です。

ちゃんと自社が労働法を守っているか欠かさずチェックしておきましょう。

最近あった事例をお話しします。

ある助成金の申請に伴い、社会保険労務士の先生がその事業者から「賃金台帳」と「出勤簿」をもらいました。

しかし、確認してみると、「出勤簿」と「賃金台帳」に数多くの乖離が見られました。

ある月は1時間も残業をしていないのに残業代が発生していたり、またある月は残業をしているのに残業代が足りなかったり、不適切な箇所がいくつもあったのです。

社会保険労務士の先生が事業者に説明を求めると、

「残業代が足りない月があると言うけど、残業代を出しすぎている月もあるのなら、プラマイゼロで良いでしょう?」

という返答でした。

これは当然NGです。仮に年間合計額が従業員にとって損をしていなかったとしても、出勤簿と賃金台帳があまりにもかけ離れていると、「そもそも労働時間や賃金の管理はどうなっているの?」という話になってしまいます。

それに加えて、本来出すべき残業代を出さないのは、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。

このように、悪気はなくても、労働法関連の諸法令に違反するというケースは多々見受けられます。

労働法に違反した状態で助成金を申請しても、

「労働法を守れない企業に助成金を出したくない!」

と判断され、結局は採択されないでしょう。

労働全般を管轄している厚生労働省が、労働に関する最低限のルールも守れない事業者に助成金を出さないのは、当たり前と言えば当たり前です。

自社の労働環境を労働法関係の諸法令に適合させることは、どの助成金を受給するにしても、絶対やらなければいけない大前提です。

ちゃんと自社が労働法を守っているか欠かさずチェックしておきましょう。

しかしそうは言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。

労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。

労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。

なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。

社会保険労務士は、労働法関連の諸法令について相当な期間勉強をして、資格を取得しているプロフェッショナルです。

助成金申請をお考えの方は、社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらうことをおすすめします。

しかしそうは言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。

労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。

労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。

なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。

社会保険労務士は、労働法関連の諸法令について相当な期間勉強をして、資格を取得しているプロフェッショナルです。

助成金申請をお考えの方は、社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらうことをおすすめします。

<助成額>

対象経費の合計額×補助率

(上限額を超える場合は、「1人当たりの上限額」×対象労働者数または「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額)

<期限>

(1)申請受付:平成30年12月3日までに必着(のちに交付の決定通知)

(2)取組期限:評価期間中(交付決定の日から平成31年2月1日まで)

(3)支給申請:評価期間の終了から1か月以内or平成31年2月末日の早い日までに必着

あとは、テレワーク導入によるメリットですが、

通勤時間や移動時間の短縮

人材の確保・流出防止、

新たな環境づくり

などでしょうか。特に通勤時間の短縮は大きいです。極端ですが、自宅でテレワークの場合は起きて1分後には仕事開始が可能です。

一方で、課題としては、

テレワークへの理解不足

システム導入などにかかるコスト

労働時間等の労務管理にかかるコスト

個人情報や企業情報の管理

などが挙げられます。

ここは一つ助成金をきっかけにして、テレワークの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

<助成額>

対象経費の合計額×補助率

(上限額を超える場合は、「1人当たりの上限額」×対象労働者数または「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額)

<期限>

(1)申請受付:平成30年12月3日までに必着(のちに交付の決定通知)

(2)取組期限:評価期間中(交付決定の日から平成31年2月1日まで)

(3)支給申請:評価期間の終了から1か月以内or平成31年2月末日の早い日までに必着

あとは、テレワーク導入によるメリットですが、

通勤時間や移動時間の短縮

人材の確保・流出防止、

新たな環境づくり

などでしょうか。特に通勤時間の短縮は大きいです。極端ですが、自宅でテレワークの場合は起きて1分後には仕事開始が可能です。

一方で、課題としては、

テレワークへの理解不足

システム導入などにかかるコスト

労働時間等の労務管理にかかるコスト

個人情報や企業情報の管理

などが挙げられます。

ここは一つ助成金をきっかけにして、テレワークの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

【対象となる取組】

以下のいずれか1つ以上を実施すること。

(1)労務管理担当者に対する研修

(2)労働者に対する研修、周知・啓発

(3)外部専門家によるコンサルティング

(4)就業規則・労使協定等の作成・変更

(5)人材確保に向けた取組

(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新

(7)テレワーク用通信機器の導入・更新

(8)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

【成果目標】

平成30年度または平成31年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。

(ア)時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定

(イ)時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定

(ウ)時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

【支給額】

成果目標の達成状況に応じ、25万円~150万円の間で、取組や成果に応じて支給されます。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

【対象となる取組】

以下のいずれか1つ以上を実施すること。

(1)労務管理担当者に対する研修

(2)労働者に対する研修、周知・啓発

(3)外部専門家によるコンサルティング

(4)就業規則・労使協定等の作成・変更

(5)人材確保に向けた取組

(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新

(7)テレワーク用通信機器の導入・更新

(8)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

【成果目標】

平成30年度または平成31年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。

(ア)時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定

(イ)時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定

(ウ)時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

【支給額】

成果目標の達成状況に応じ、25万円~150万円の間で、取組や成果に応じて支給されます。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースにおいては、

中小企業の場合、加算措置として、

20人までは1人につき20,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき24,000円)となりました。

4.諸手当制度共通化コース

諸手当制度共通化コースにおいては、

中小企業の場合、有期雇用者に対し、

正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた場合、加算措置として、

20人までは、1人当たり15,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき18,000円)。

また、諸手当数に応じた加算措置として、

諸手当の数1つあたり、160,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき19,200円)となりました。

諸手当制度共通化コースはこれまで、1事業あたり38万円(生産性要件を満たした場合は48万円)ですから、大幅のアップとなっています。

ちなみに、諸手当制度共通化コースの対象の新たに設ける諸手当は、

①賞与、

②役職手当、

③特殊作業手当・特殊勤務手当、

④精勤手当、

⑤食事手当、

⑥単身赴任手当、

⑦地域手当、

⑧家族手当、

⑨住宅手当、

⑩時間外労働手当、

⑪深夜・休日労働手当

となります。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースにおいては、

中小企業の場合、加算措置として、

20人までは1人につき20,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき24,000円)となりました。

4.諸手当制度共通化コース

諸手当制度共通化コースにおいては、

中小企業の場合、有期雇用者に対し、

正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた場合、加算措置として、

20人までは、1人当たり15,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき18,000円)。

また、諸手当数に応じた加算措置として、

諸手当の数1つあたり、160,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき19,200円)となりました。

諸手当制度共通化コースはこれまで、1事業あたり38万円(生産性要件を満たした場合は48万円)ですから、大幅のアップとなっています。

ちなみに、諸手当制度共通化コースの対象の新たに設ける諸手当は、

①賞与、

②役職手当、

③特殊作業手当・特殊勤務手当、

④精勤手当、

⑤食事手当、

⑥単身赴任手当、

⑦地域手当、

⑧家族手当、

⑨住宅手当、

⑩時間外労働手当、

⑪深夜・休日労働手当

となります。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.残業代の支払い方

では、残業代はどのように支給するのか、ですが、例えでお話ししますね。

<時給1,000円の労働者が9:00~20:00まで労働した場合>

※定時は9:00~18:00とする

9:00~営業~12:00

12:00~休憩~13:00

13:00~営業~18:00~

18:00~残業~20:00

@1,250円×2時間

「いきなり時給?」と思われそうですが、月給の方はその月の所定労働時間で割り、1時間あたりが1,000円に相当すると仮定してみてください。

すべて時間毎に考えられているため、わかりやすく時給1,000円としました。

上記のように、9:00~18:00までは休憩を除けば労働時間は8時間です。よって割増賃金は発生しません。

時給1,000円の労働者であれば、1,000円×8時間でOKです。

月給の労働者であれば定時時間内なので、基本的には決められた月給以上に支払う必要はありません。

問題は18:00以降です。

18:00から先は1日8時間を超える労働です。従って割増賃金が必要です。その際の割増率は25%以上で割り増さなければいけません。

よって、時給1,000円の方であれば、1,250円以上が残業単価となります。

この部分が未払いの状態で助成金の申請をしますと、基本的には不支給となります。場合によっては、書類不受理となります。それくらい、残業代はチェックが厳しくなっています。

あとは、「うちは固定残業代だから大丈夫」という事業所も多いのですが、この「固定残業代」も危険が多く含まれています。

「固定残業代」については、後日またお話しします。

みなさんの職場で残業代が未払いとなっていないか、判断が難しい場合もあります。是非一度、社労士等の専門家の方々にお尋ねください。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.残業代の支払い方

では、残業代はどのように支給するのか、ですが、例えでお話ししますね。

<時給1,000円の労働者が9:00~20:00まで労働した場合>

※定時は9:00~18:00とする

9:00~営業~12:00

12:00~休憩~13:00

13:00~営業~18:00~

18:00~残業~20:00

@1,250円×2時間

「いきなり時給?」と思われそうですが、月給の方はその月の所定労働時間で割り、1時間あたりが1,000円に相当すると仮定してみてください。

すべて時間毎に考えられているため、わかりやすく時給1,000円としました。

上記のように、9:00~18:00までは休憩を除けば労働時間は8時間です。よって割増賃金は発生しません。

時給1,000円の労働者であれば、1,000円×8時間でOKです。

月給の労働者であれば定時時間内なので、基本的には決められた月給以上に支払う必要はありません。

問題は18:00以降です。

18:00から先は1日8時間を超える労働です。従って割増賃金が必要です。その際の割増率は25%以上で割り増さなければいけません。

よって、時給1,000円の方であれば、1,250円以上が残業単価となります。

この部分が未払いの状態で助成金の申請をしますと、基本的には不支給となります。場合によっては、書類不受理となります。それくらい、残業代はチェックが厳しくなっています。

あとは、「うちは固定残業代だから大丈夫」という事業所も多いのですが、この「固定残業代」も危険が多く含まれています。

「固定残業代」については、後日またお話しします。

みなさんの職場で残業代が未払いとなっていないか、判断が難しい場合もあります。是非一度、社労士等の専門家の方々にお尋ねください。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

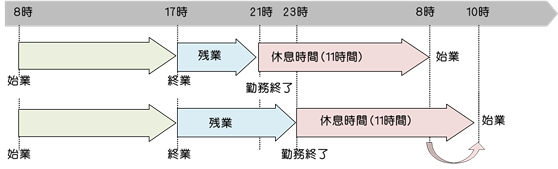

2.「36協定」に気を付けよう!

でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間なんて超えて働いていませんか?

そう、この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。その一定の手続きとは、「時間外休日労働協定」という労使協定を結ぶことです。この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署へ届出ることになります。

労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。そしてこの「時間外休日労働協定」のことを、通称「36協定」と呼んでいます。この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。

助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態ですから、助成金受給が出来ない、つまり不支給となるケースもあるのです。

例えば、1ヵ月に時間外労働が平均して60時間の会社がありました。本来36協定を締結するにせよ、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要があります。その会社は、「36協定」そのものを締結していなかったので、「特別条項」云々ではなかったのです。

あまりにも時間外労働が多かったので、「36協定のコピーをもらえますか?」と労働局から求められ、要件を満たした36協定がちゃんと締結されていれば何の問題も無かったのですが、さすがに36協定無しでの残業(しかもかなりの時間)では、違法状態も明らかなので、助成金を支給するわけにはいかなかった事例です。

皆さんの会社でも今一度ご確認ください。

2.「36協定」に気を付けよう!

でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間なんて超えて働いていませんか?

そう、この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。その一定の手続きとは、「時間外休日労働協定」という労使協定を結ぶことです。この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署へ届出ることになります。

労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。そしてこの「時間外休日労働協定」のことを、通称「36協定」と呼んでいます。この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。

助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態ですから、助成金受給が出来ない、つまり不支給となるケースもあるのです。

例えば、1ヵ月に時間外労働が平均して60時間の会社がありました。本来36協定を締結するにせよ、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要があります。その会社は、「36協定」そのものを締結していなかったので、「特別条項」云々ではなかったのです。

あまりにも時間外労働が多かったので、「36協定のコピーをもらえますか?」と労働局から求められ、要件を満たした36協定がちゃんと締結されていれば何の問題も無かったのですが、さすがに36協定無しでの残業(しかもかなりの時間)では、違法状態も明らかなので、助成金を支給するわけにはいかなかった事例です。

皆さんの会社でも今一度ご確認ください。