助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスをおこなっております!

今回のテーマ

助成金受給にかかる費用を値切ると、助成金獲得ができない!?

☆助成金なうはこちら!

☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら

☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら!

☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら

とある事業主から、

「ある従業員について、キャリアアップ助成金の正社員転換コースを実施、正社員転換から6か月を経過したので、支給申請をしたい。」

と言う依頼が社労士のK先生にありました。

K先生はその該当者の申請に伴い、

「その方の雇用契約書ありますか?」

と事業主に尋ねると、

「わからない。」との回答がありました。

「雇用契約書」という名称でなくても、

例えば「労働条件通知書」でも良いのですが、

入社時そして今回の場合は、

正社員転換時にそれぞれの雇用契約書等があるはずなのです。

労働基準法でも、

一定の事項に関しては書面で明示が義務となっています。

そのルールを守っているからこそ、

助成金という土俵に乗れるのです。

次は質問を変えて、

「今回の対象の方は、雇用保険に加入していらっしゃると思いますが、その加入時の控えはありますか?」

これに対しては、

「いいえ、入っていません!」

これではNGです。

この該当者は、助成金受給に関係なく、

雇用保険に加入する義務があります。

K先生は事業主に、

翌日すぐに訂正(つまり加入)することをお勧めしました。

その事業主は本当に翌日ハローワークへ行っていました。

今回のテーマ

助成金受給にかかる費用を値切ると、助成金獲得ができない!?

☆助成金なうはこちら!

☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら

☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら!

☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら

とある事業主から、

「ある従業員について、キャリアアップ助成金の正社員転換コースを実施、正社員転換から6か月を経過したので、支給申請をしたい。」

と言う依頼が社労士のK先生にありました。

K先生はその該当者の申請に伴い、

「その方の雇用契約書ありますか?」

と事業主に尋ねると、

「わからない。」との回答がありました。

「雇用契約書」という名称でなくても、

例えば「労働条件通知書」でも良いのですが、

入社時そして今回の場合は、

正社員転換時にそれぞれの雇用契約書等があるはずなのです。

労働基準法でも、

一定の事項に関しては書面で明示が義務となっています。

そのルールを守っているからこそ、

助成金という土俵に乗れるのです。

次は質問を変えて、

「今回の対象の方は、雇用保険に加入していらっしゃると思いますが、その加入時の控えはありますか?」

これに対しては、

「いいえ、入っていません!」

これではNGです。

この該当者は、助成金受給に関係なく、

雇用保険に加入する義務があります。

K先生は事業主に、

翌日すぐに訂正(つまり加入)することをお勧めしました。

その事業主は本当に翌日ハローワークへ行っていました。

実は、この事業主、K先生以前にも別の事務所に

キャリアアップ助成金の正社員転換コースの手続きを

お願いしたのですが、

その事務所(A事務所とします)と当該事業主間での取り決めが良くなかった為、

結局申請できなかったと言う過去がありました。

お金の話で汚いかもしれませんが、

その事業主は雇用契約書の整備に掛かる費用を

相当ケチってしまっていたのです。

助成金のために雇用契約書を整備しようとしても

A事務所としては力が入らず、雑になってしまいました。

事業主としても、

雇用契約書が必要な意味もわからずじまいで、

時間だけが過ぎていました。

書類に判子は一切押していないのに、

事業主としては、

「A事務所にお願いしたのだから、手続きしてくれているのだろう」

と思っていたようです。

助成金の取得には、

きちんと法律通りに労務管理等ができている、

環境が整っている必要があります。

まだの場合はその整備が先です。

それを外部の業者にお願いするのですから、

過度に値切ったりしますと、

悪循環に陥っていきます。ご注意ください。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら

☆助成金情報をコンテンツとして活用しよう!助成金なうデータ販売はこちら

☆採択されなかった提案書も他の助成金申請では使える?リカバリープラン契約はこちら

実は、この事業主、K先生以前にも別の事務所に

キャリアアップ助成金の正社員転換コースの手続きを

お願いしたのですが、

その事務所(A事務所とします)と当該事業主間での取り決めが良くなかった為、

結局申請できなかったと言う過去がありました。

お金の話で汚いかもしれませんが、

その事業主は雇用契約書の整備に掛かる費用を

相当ケチってしまっていたのです。

助成金のために雇用契約書を整備しようとしても

A事務所としては力が入らず、雑になってしまいました。

事業主としても、

雇用契約書が必要な意味もわからずじまいで、

時間だけが過ぎていました。

書類に判子は一切押していないのに、

事業主としては、

「A事務所にお願いしたのだから、手続きしてくれているのだろう」

と思っていたようです。

助成金の取得には、

きちんと法律通りに労務管理等ができている、

環境が整っている必要があります。

まだの場合はその整備が先です。

それを外部の業者にお願いするのですから、

過度に値切ったりしますと、

悪循環に陥っていきます。ご注意ください。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら

☆助成金情報をコンテンツとして活用しよう!助成金なうデータ販売はこちら

☆採択されなかった提案書も他の助成金申請では使える?リカバリープラン契約はこちら

☆助成金なうはこちら!

☆助成金なうはこちら!

-

-

キーワード検索

-

直近1週間の人気記事ランキングBest10

直近10回分の投稿

5/11(火)新規公示案件情報

5/11(火)新規公示案件情報 5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】

5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】 助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様

助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様 令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか?

令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか? 展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など

展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など 祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪

祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪ 小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!!

小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!! 事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】

事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】 スズメバチの駆除で出る助成金とは?

スズメバチの駆除で出る助成金とは? 中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?

中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?

カテゴリー

カレンダー

2026年2月 月 火 水 木 金 土 日 « 5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 アーカイブ

タグ一覧

育児休業というと、

「子が1歳になるまで」というイメージがありますが、

この助成金は、

連続5日以上(大企業は14日以上)取得すれば、

対象となります。

もちろん、対象労働者(子が産まれた男性労働者)が

いなければ申請できませんが、

かなり条件のよい助成金と言えます。

支給額は以下の通りで、

2人目以降は、

育休の取得日数によって支給額が変わります。

※1年度1事業主あたり「10人」まで

・1人目:57万円(生産性要件を満たす場合は72万円)

・2人目以降:14.25万円~33.25万円(生産性要件を満たす場合は18万円~42万円)

なお、申請するためには、

就業規則の整備、一般事業主行動計画の届出などが

必要になりますので、段取りにご注意ください。

また、育児休業ですから、ノーワークノーペイの原則通り、

休んだ日の賃金は支給されません。

もし賃金を支給してしまった場合は、

一般の有給休暇と何ら変わらないと言うことで、

育児介護休業規程の内容次第では、場合によっては不支給となってしまいます。

専門家抜きで、この助成金を申請するのはきついところです。

取られる手数料を惜しむことで、せっかく受給可能な助成金を逃してしまう。

そんなケースを何度となく見てきました。

迷わず、我々にご相談ください!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

育児休業というと、

「子が1歳になるまで」というイメージがありますが、

この助成金は、

連続5日以上(大企業は14日以上)取得すれば、

対象となります。

もちろん、対象労働者(子が産まれた男性労働者)が

いなければ申請できませんが、

かなり条件のよい助成金と言えます。

支給額は以下の通りで、

2人目以降は、

育休の取得日数によって支給額が変わります。

※1年度1事業主あたり「10人」まで

・1人目:57万円(生産性要件を満たす場合は72万円)

・2人目以降:14.25万円~33.25万円(生産性要件を満たす場合は18万円~42万円)

なお、申請するためには、

就業規則の整備、一般事業主行動計画の届出などが

必要になりますので、段取りにご注意ください。

また、育児休業ですから、ノーワークノーペイの原則通り、

休んだ日の賃金は支給されません。

もし賃金を支給してしまった場合は、

一般の有給休暇と何ら変わらないと言うことで、

育児介護休業規程の内容次第では、場合によっては不支給となってしまいます。

専門家抜きで、この助成金を申請するのはきついところです。

取られる手数料を惜しむことで、せっかく受給可能な助成金を逃してしまう。

そんなケースを何度となく見てきました。

迷わず、我々にご相談ください!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.認可保育所を設置しよう!(東京都墨田区)

本事業は、認可保育所の施設整備にかかる費用の一部を区が補助します。

①補助対象者

墨田区で新たに認可保育所を設置し運営する事業者

施設規模は定員60人以上(0歳児又は1歳児から5歳児まで)を基本とします。

②補助対象経費

・施設整備費

・開設準備期間の建物賃借料等

・学校110番の設置に係る経費

・子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費(公定価格)

・事業者による保育事業運営の安定及び保育士処遇改善に要する負担を軽減するための経費

③募集期間

第1期募集締切日:平成30年6月29日(金曜日)

第2期募集締切日:平成30年10月31日(水曜日)

4.子どもたちに木の素晴らしさを伝えよう!(熊本県)

熊本県では、次世代を担う乳幼児や保護者等が木と親しみ、木の文化、地球や環境にやさしい木材の効果や、森林の役割などに興味を持ってもらうことを目的として、幼稚園、保育所、小中学校等で県産木材を使用した木製机・椅子等の木製品の導入をされる際に、その経費の一部に対し、補助を実施しています。

①補助対象者

市町村、幼稚園・保育所・小中学校等を設置する学校法人、社会福祉法人等

②補助額

木製品の購入費の2分の1以内

③募集期間

平成30年5月31日(木曜日)~平成30年7月2日(月曜日)

「子どもの為になる事業をしたい!」とお思いの方は是非助成金なうで関連する助成金・補助金を探してみてください!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.認可保育所を設置しよう!(東京都墨田区)

本事業は、認可保育所の施設整備にかかる費用の一部を区が補助します。

①補助対象者

墨田区で新たに認可保育所を設置し運営する事業者

施設規模は定員60人以上(0歳児又は1歳児から5歳児まで)を基本とします。

②補助対象経費

・施設整備費

・開設準備期間の建物賃借料等

・学校110番の設置に係る経費

・子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費(公定価格)

・事業者による保育事業運営の安定及び保育士処遇改善に要する負担を軽減するための経費

③募集期間

第1期募集締切日:平成30年6月29日(金曜日)

第2期募集締切日:平成30年10月31日(水曜日)

4.子どもたちに木の素晴らしさを伝えよう!(熊本県)

熊本県では、次世代を担う乳幼児や保護者等が木と親しみ、木の文化、地球や環境にやさしい木材の効果や、森林の役割などに興味を持ってもらうことを目的として、幼稚園、保育所、小中学校等で県産木材を使用した木製机・椅子等の木製品の導入をされる際に、その経費の一部に対し、補助を実施しています。

①補助対象者

市町村、幼稚園・保育所・小中学校等を設置する学校法人、社会福祉法人等

②補助額

木製品の購入費の2分の1以内

③募集期間

平成30年5月31日(木曜日)~平成30年7月2日(月曜日)

「子どもの為になる事業をしたい!」とお思いの方は是非助成金なうで関連する助成金・補助金を探してみてください!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

【働くパパコース 都内企業への奨励金最大300万円】

「最大300万円!?」という印象ですが、最大は実際難しいのではないかと思われます。

[従業員要件]

平成30年5月15日以降に育児休業を開始し、連続15日以上取得した後、原職等に復帰し復帰後3か月以上継続雇用されている都内在住の男性従業員がいること。

[奨励金額]

25万円(連続15日取得の場合)

以降15日ごと25万円加算(上限300万円)

ママコース、パパコースいずれも都内企業である必要があります。

また、要件を満たせば、

国の両立支援等助成金との併給もできる可能性があります。

特に「ママコース」では、

テレワークの制度を設けなければ行けませんので、

事業の種類によっては無理があるかも知れませんね。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

【働くパパコース 都内企業への奨励金最大300万円】

「最大300万円!?」という印象ですが、最大は実際難しいのではないかと思われます。

[従業員要件]

平成30年5月15日以降に育児休業を開始し、連続15日以上取得した後、原職等に復帰し復帰後3か月以上継続雇用されている都内在住の男性従業員がいること。

[奨励金額]

25万円(連続15日取得の場合)

以降15日ごと25万円加算(上限300万円)

ママコース、パパコースいずれも都内企業である必要があります。

また、要件を満たせば、

国の両立支援等助成金との併給もできる可能性があります。

特に「ママコース」では、

テレワークの制度を設けなければ行けませんので、

事業の種類によっては無理があるかも知れませんね。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

次に介護事業所や保育事業所においては、

人事評価制度を導入することで、

支給額が多めに設定されています。

制度を導入で50万円(←まだ制度導入が生きています)

離職率や賃金UPなど目標達成で

1回目:57万円

2回目:85万5千円

上記が支給されます。

最低でも制度導入で50万円なら、

専門家に依頼しても、助成金でその費用を補うことができますね。

他にもこの助成金は、介護事業所限定で以下のものもあります。

介護機器を導入で経費の25%(上限150万円)

助成対象となる介護福祉機器は以下のとおりです。

①移動・昇降用リフト(立位補助機、非装着型移乗介助機器を含む。)

②装着型移乗介助機器

③自動車用車いすリフト

④エアーマット

⑤特殊浴槽

⑥ストレッチャー

その後1年間の離職率改善で経費の20%(上限150万円)

ちなみに、上記にある「経費」は次の3点です。

①介護福祉機器の導入費用

②保守契約費

③機器の使用を徹底させるための研修費用

「どうせ導入する予定だった」

「いずれ導入する予定です」

という事業所でしたら、

是非検討してみてはいかがでしょうか?

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

次に介護事業所や保育事業所においては、

人事評価制度を導入することで、

支給額が多めに設定されています。

制度を導入で50万円(←まだ制度導入が生きています)

離職率や賃金UPなど目標達成で

1回目:57万円

2回目:85万5千円

上記が支給されます。

最低でも制度導入で50万円なら、

専門家に依頼しても、助成金でその費用を補うことができますね。

他にもこの助成金は、介護事業所限定で以下のものもあります。

介護機器を導入で経費の25%(上限150万円)

助成対象となる介護福祉機器は以下のとおりです。

①移動・昇降用リフト(立位補助機、非装着型移乗介助機器を含む。)

②装着型移乗介助機器

③自動車用車いすリフト

④エアーマット

⑤特殊浴槽

⑥ストレッチャー

その後1年間の離職率改善で経費の20%(上限150万円)

ちなみに、上記にある「経費」は次の3点です。

①介護福祉機器の導入費用

②保守契約費

③機器の使用を徹底させるための研修費用

「どうせ導入する予定だった」

「いずれ導入する予定です」

という事業所でしたら、

是非検討してみてはいかがでしょうか?

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

主な要件や内容は、次の通りです。

【主な要件(一部抜粋)】

平成29年4月1日以降に支給対象労働者を転換等し、東京労働局長がキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定をしていること。

交付申請日時点で、上記正社員化コースで転換等した支給対象労働者が在職し、支援(※)可能な状況であること。

※支援とは、下記【支援事業の実施及び退職金制度整備】における支援事業のことをいいます。

平成29年度の東京都正規雇用等転換促進助成金から支給決定を受けている同一の労働者ではないこと。

3か月間の支援期間(後述します)終了日において、同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が1年以上継続し、支援期間の末日において都内事務所に在籍していること。

支援期間の末日において有期雇用労働者(期間の定めのある労働者をいう)でないこと。

【支援事業の実施】

申請事業主は、支給対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと。

①3年間の指導育成計画の策定

②指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる指導

③指導育成計画に基づく研修の実施

上記のように、ややこしくなりました。

【受給額】

1人につき20万円で、3人以上は何人でも60万円で打ち止め、

つまり上限60万円ということになります。

上記にプラスして、退職金制度を新たに整備した場合、

1申請につき10万円を加算してもらえます。

昨年度までと比べると、減額され縮小もされました。応募方法も時期が設けられています。

いずれにしても、国(東京労働局)からの支給決定があってから、ようやく手続きが可能となります。平成29年4月以降正社員転換済みで、国からの支給決定が既にあった企業様は、今のうちに諸条件を確認し、応募を検討されてみてはいかがでしょうか。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

主な要件や内容は、次の通りです。

【主な要件(一部抜粋)】

平成29年4月1日以降に支給対象労働者を転換等し、東京労働局長がキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定をしていること。

交付申請日時点で、上記正社員化コースで転換等した支給対象労働者が在職し、支援(※)可能な状況であること。

※支援とは、下記【支援事業の実施及び退職金制度整備】における支援事業のことをいいます。

平成29年度の東京都正規雇用等転換促進助成金から支給決定を受けている同一の労働者ではないこと。

3か月間の支援期間(後述します)終了日において、同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が1年以上継続し、支援期間の末日において都内事務所に在籍していること。

支援期間の末日において有期雇用労働者(期間の定めのある労働者をいう)でないこと。

【支援事業の実施】

申請事業主は、支給対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと。

①3年間の指導育成計画の策定

②指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる指導

③指導育成計画に基づく研修の実施

上記のように、ややこしくなりました。

【受給額】

1人につき20万円で、3人以上は何人でも60万円で打ち止め、

つまり上限60万円ということになります。

上記にプラスして、退職金制度を新たに整備した場合、

1申請につき10万円を加算してもらえます。

昨年度までと比べると、減額され縮小もされました。応募方法も時期が設けられています。

いずれにしても、国(東京労働局)からの支給決定があってから、ようやく手続きが可能となります。平成29年4月以降正社員転換済みで、国からの支給決定が既にあった企業様は、今のうちに諸条件を確認し、応募を検討されてみてはいかがでしょうか。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

最も必要なのは、

まずその対象となる企業が

どのような企業なのかを知ることなのです。

例えば、全員が正社員であるなら、

何か研修をする予定があるか等を聞きながら、

「それならば〇〇研修助成金が可能性としてあります。その研修はどなたを対象とするものですか?」

といった感じで進めていきます。

そうすることで、「これなら助成金対象になりそうですね」とか、「今回は対象外ですね」などと見えてくるのです。

その為、

初対面で「簡単に取れそうな助成金はありますか?」と質問されても、

「御社の事情を色々とお聞かせいただき、その上で見つけられるものです。」と答えるしかないのです。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

最も必要なのは、

まずその対象となる企業が

どのような企業なのかを知ることなのです。

例えば、全員が正社員であるなら、

何か研修をする予定があるか等を聞きながら、

「それならば〇〇研修助成金が可能性としてあります。その研修はどなたを対象とするものですか?」

といった感じで進めていきます。

そうすることで、「これなら助成金対象になりそうですね」とか、「今回は対象外ですね」などと見えてくるのです。

その為、

初対面で「簡単に取れそうな助成金はありますか?」と質問されても、

「御社の事情を色々とお聞かせいただき、その上で見つけられるものです。」と答えるしかないのです。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.産学官で原子力関係の人材を育成しよう!(全国)

産学官の関係機関が連携することにより、我が国の原子力関係機関が有する人材育成資源の活用を図り、社会のニーズにあった人材を効果的・効率的・戦略的に育成することを目的とした取組を進める機関を支援します。

①補助額

補助期間:原則3年

補助額 :初年度2000万円程度

次年度以降:前年度の交付額を超えない額

②実施機関(国内の機関に限る。)

・大学及び大学共同利用機関法人

・高等専門学校

・国公立試験研究機関

・独立行政法人(国立研究開発法人を含む)、特殊法人及び認可法人

・一般社団法人又は一般財団法人

・公益社団法人又は公益財団法人

・民間企業(法人格を有する者)

・特定非営利活動促進法の認証を受けた特定非営利活動法人(NPO 法人)

③募集期間

平成30年4月19日 公募開始

平成30年5月17日 12時 公募締切り(厳守)

4.産学官でものづくりをしよう!(京都府)

IoT技術を駆使して、受注・設計・生産進捗管理の状況などの「情報の共有化」、共有機械の設置や遊休機械の利活用などの「工作機械の共有化」、またはその組み合わせ等により中小企業同士の連携・一体化を促進し、その生産性・競争力アップ等を実現する取組を応援します。

①対象事業

(1)シェアリング事業

IoT技術を活用して、受注・設計・生産進捗管理等の状況などの「情報の共有化」、共有機械の設置や遊休機械の利活用などの「工作機械の共有化」、またはその組み合わせ等によりものづくり中小企業同士の連携・一体化を実践し、その生産性・競争力アップ等を実現する取組

共有化に関するルールの検討・策定、中小企業同士その他のネットワークシステム等の整備、機械等へのセンサ等の設置、自動化に向けた工作機械の導入、講習会の開催などの人材育成、情報セキュリティ対策 等

(2)シェアリング・サポート事業

シェアリング事業をサポートする機器、システム、サービス等を開発し、実証実験等を経て完成させる取組

シェアリング・サポート機器・システムの開発、ものづくり中小企業同士の現場での実証実験、パッケージ販売・導入に向けた広報・販促活動 等

②補助率

補助対象経費の1/2以内(ソフト・ハード)

③支援規模

(1) 企業グループ 5,000万円以内(うち1企業当たりは3,000万円以内)

(2) 組合 5,000万円以内

(3) 中小企業 3,000万円以内

④募集期間

平成30年4月27日(金)~平成30年7月4日(水)午後5時必着

「大学や公官庁と協力して事業をやりたい!」とお思いの方は、是非助成金なうで関連する助成金・補助金を探してみてください!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.産学官で原子力関係の人材を育成しよう!(全国)

産学官の関係機関が連携することにより、我が国の原子力関係機関が有する人材育成資源の活用を図り、社会のニーズにあった人材を効果的・効率的・戦略的に育成することを目的とした取組を進める機関を支援します。

①補助額

補助期間:原則3年

補助額 :初年度2000万円程度

次年度以降:前年度の交付額を超えない額

②実施機関(国内の機関に限る。)

・大学及び大学共同利用機関法人

・高等専門学校

・国公立試験研究機関

・独立行政法人(国立研究開発法人を含む)、特殊法人及び認可法人

・一般社団法人又は一般財団法人

・公益社団法人又は公益財団法人

・民間企業(法人格を有する者)

・特定非営利活動促進法の認証を受けた特定非営利活動法人(NPO 法人)

③募集期間

平成30年4月19日 公募開始

平成30年5月17日 12時 公募締切り(厳守)

4.産学官でものづくりをしよう!(京都府)

IoT技術を駆使して、受注・設計・生産進捗管理の状況などの「情報の共有化」、共有機械の設置や遊休機械の利活用などの「工作機械の共有化」、またはその組み合わせ等により中小企業同士の連携・一体化を促進し、その生産性・競争力アップ等を実現する取組を応援します。

①対象事業

(1)シェアリング事業

IoT技術を活用して、受注・設計・生産進捗管理等の状況などの「情報の共有化」、共有機械の設置や遊休機械の利活用などの「工作機械の共有化」、またはその組み合わせ等によりものづくり中小企業同士の連携・一体化を実践し、その生産性・競争力アップ等を実現する取組

共有化に関するルールの検討・策定、中小企業同士その他のネットワークシステム等の整備、機械等へのセンサ等の設置、自動化に向けた工作機械の導入、講習会の開催などの人材育成、情報セキュリティ対策 等

(2)シェアリング・サポート事業

シェアリング事業をサポートする機器、システム、サービス等を開発し、実証実験等を経て完成させる取組

シェアリング・サポート機器・システムの開発、ものづくり中小企業同士の現場での実証実験、パッケージ販売・導入に向けた広報・販促活動 等

②補助率

補助対象経費の1/2以内(ソフト・ハード)

③支援規模

(1) 企業グループ 5,000万円以内(うち1企業当たりは3,000万円以内)

(2) 組合 5,000万円以内

(3) 中小企業 3,000万円以内

④募集期間

平成30年4月27日(金)~平成30年7月4日(水)午後5時必着

「大学や公官庁と協力して事業をやりたい!」とお思いの方は、是非助成金なうで関連する助成金・補助金を探してみてください!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.小規模事業場産業医活動助成金とは?

それでは今回ご紹介する、

「産業医選任義務のない事業場が産業医を導入した際にもらえる助成金」

=「小規模事業場産業医活動助成金」について、

見ていきましょう。

まずは概要的なところですが、

小規模事業場が産業医の要件(詳細は割愛します)を備えた医師と

産業医活動の全部または一部を実施する契約を締結し、

産業医活動を実施した場合に実費の助成を受けることができます。

次に、「支給要件」です。

助成金の届出前に、以下の要件すべてを満たしている必要があります。

① 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること

② 労働保険の適用事業場であること(労働保険番号が付与されている)

③ 平成29年度以降、産業医と職場巡視・健診異常所見者に関する意見聴取・保健指導産業医活動の全部または一部を実施する契約を新たに締結していること

④ 産業医活動を実施していること

そして、「助成金額」です。

一つの事業場につき半年あたり実費精算で10万円を上限とし、

将来にわたって2回限り支給されます。

最後に「受給までの流れ」です。

①産業医と契約をする

②契約に基づいた産業医活動を実施する

③産業医に対し、報酬を支払う

④産業医活動を開始して6ヵ月後に、助成金の支給申請を行う

また、この内容は平成29年度のものです。

平成30年度の実施・詳細については現在検討されており、

要項が決まり次第、本助成金のホームページに掲載される予定です。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.小規模事業場産業医活動助成金とは?

それでは今回ご紹介する、

「産業医選任義務のない事業場が産業医を導入した際にもらえる助成金」

=「小規模事業場産業医活動助成金」について、

見ていきましょう。

まずは概要的なところですが、

小規模事業場が産業医の要件(詳細は割愛します)を備えた医師と

産業医活動の全部または一部を実施する契約を締結し、

産業医活動を実施した場合に実費の助成を受けることができます。

次に、「支給要件」です。

助成金の届出前に、以下の要件すべてを満たしている必要があります。

① 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること

② 労働保険の適用事業場であること(労働保険番号が付与されている)

③ 平成29年度以降、産業医と職場巡視・健診異常所見者に関する意見聴取・保健指導産業医活動の全部または一部を実施する契約を新たに締結していること

④ 産業医活動を実施していること

そして、「助成金額」です。

一つの事業場につき半年あたり実費精算で10万円を上限とし、

将来にわたって2回限り支給されます。

最後に「受給までの流れ」です。

①産業医と契約をする

②契約に基づいた産業医活動を実施する

③産業医に対し、報酬を支払う

④産業医活動を開始して6ヵ月後に、助成金の支給申請を行う

また、この内容は平成29年度のものです。

平成30年度の実施・詳細については現在検討されており、

要項が決まり次第、本助成金のホームページに掲載される予定です。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.正社員転換後の5%昇給漏れ

厚生労働省の発表によると、

キャリアアップ助成金の正社員転換に関し追加要件が加わり、

転換前後の6か月で比較して、

基本給等が5%以上増額していることが必要という要件が

加わることが濃厚になりました。

この要件は、有期契約社員から無期契約社員に転換するというコースでは、

当初から適用されていた要件なのですが、

正社員への転換コースにも新たに適用されるということです。

従来は、6か月以上有期雇用した契約社員を正社員に転換さえすれば、

基本給や手当が転換前後でまったくの同一であったとしても、

雇用契約書や就業規則との矛盾が無い限り、

キャリアアップ助成金は支給されていました。

ところが、平成30年4月1日以降に正社員に転換する場合は、

5%以上の増額がなければ助成金の対象から外れてしまうのです。

ちなみに、この5%増額は、賞与でも良いということにはなりますが、

就業規則等に明確に支給要件が記載されている必要があります。

よって、「とりあえず足りないから賞与で出しておけ!」という5%UPはNGとされます。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.正社員転換後の5%昇給漏れ

厚生労働省の発表によると、

キャリアアップ助成金の正社員転換に関し追加要件が加わり、

転換前後の6か月で比較して、

基本給等が5%以上増額していることが必要という要件が

加わることが濃厚になりました。

この要件は、有期契約社員から無期契約社員に転換するというコースでは、

当初から適用されていた要件なのですが、

正社員への転換コースにも新たに適用されるということです。

従来は、6か月以上有期雇用した契約社員を正社員に転換さえすれば、

基本給や手当が転換前後でまったくの同一であったとしても、

雇用契約書や就業規則との矛盾が無い限り、

キャリアアップ助成金は支給されていました。

ところが、平成30年4月1日以降に正社員に転換する場合は、

5%以上の増額がなければ助成金の対象から外れてしまうのです。

ちなみに、この5%増額は、賞与でも良いということにはなりますが、

就業規則等に明確に支給要件が記載されている必要があります。

よって、「とりあえず足りないから賞与で出しておけ!」という5%UPはNGとされます。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

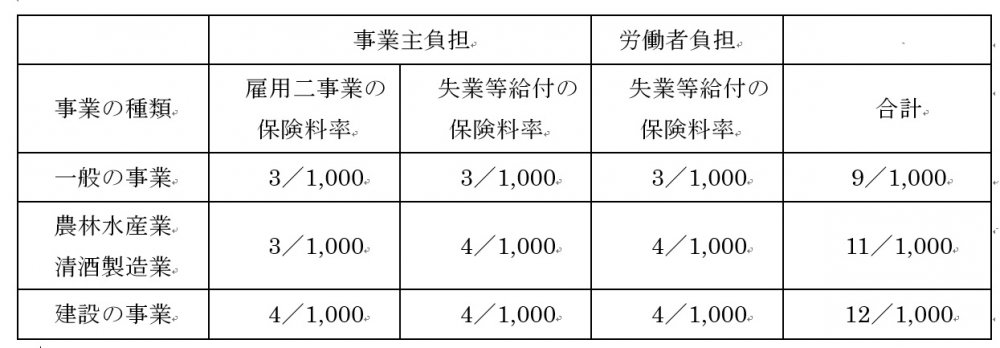

上記保険料率の中の、「雇用二事業」と呼ばれる保険料が、助成金の財源となっています。

雇用二事業とは、雇用保険法に存在する制度の一つとなります。雇用保険制度では、労働者に対する求職者給付等の制度と、事業主に対する援助制度等があります。この内、後者の制度を「雇用二事業」と呼びます。

一見しておわかりの通り、雇用二事業の財源は全て事業主が負担しています。そして、助成金の財源は雇用二事業から支出されます。助成金支給申請ができるのは、雇用保険適用事業主に限られているわけですが、雇用二事業の財源、即ち助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料から賄われているわけですから、当然といえば当然です。

こんな理由から、雇用保険に入っている事業所かどうかで、助成金というテーブルの上に乗ることが出来るかどうかが決まります。

さらに深く見ていただくと、「建設の事業」とそれ以外の事業では、雇用二事業の保険料率が違いますね。

なぜかと言いますと、建設業だけがもらえる助成金が存在するからです。その他の事業の業種からすると、「うちはもらえないし」となるので、建設業だけが雇用二事業の保険料率が、少しばかり高く設定されています。

よって、繰り返し結論を述べますが、法人、個人問わず、雇用保険に入っている事業所は、助成金をもらうことが出来る事業所と言うことになります。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

上記保険料率の中の、「雇用二事業」と呼ばれる保険料が、助成金の財源となっています。

雇用二事業とは、雇用保険法に存在する制度の一つとなります。雇用保険制度では、労働者に対する求職者給付等の制度と、事業主に対する援助制度等があります。この内、後者の制度を「雇用二事業」と呼びます。

一見しておわかりの通り、雇用二事業の財源は全て事業主が負担しています。そして、助成金の財源は雇用二事業から支出されます。助成金支給申請ができるのは、雇用保険適用事業主に限られているわけですが、雇用二事業の財源、即ち助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料から賄われているわけですから、当然といえば当然です。

こんな理由から、雇用保険に入っている事業所かどうかで、助成金というテーブルの上に乗ることが出来るかどうかが決まります。

さらに深く見ていただくと、「建設の事業」とそれ以外の事業では、雇用二事業の保険料率が違いますね。

なぜかと言いますと、建設業だけがもらえる助成金が存在するからです。その他の事業の業種からすると、「うちはもらえないし」となるので、建設業だけが雇用二事業の保険料率が、少しばかり高く設定されています。

よって、繰り返し結論を述べますが、法人、個人問わず、雇用保険に入っている事業所は、助成金をもらうことが出来る事業所と言うことになります。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースにおいては、

中小企業の場合、加算措置として、

20人までは1人につき20,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき24,000円)となりました。

4.諸手当制度共通化コース

諸手当制度共通化コースにおいては、

中小企業の場合、有期雇用者に対し、

正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた場合、加算措置として、

20人までは、1人当たり15,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき18,000円)。

また、諸手当数に応じた加算措置として、

諸手当の数1つあたり、160,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき19,200円)となりました。

諸手当制度共通化コースはこれまで、1事業あたり38万円(生産性要件を満たした場合は48万円)ですから、大幅のアップとなっています。

ちなみに、諸手当制度共通化コースの対象の新たに設ける諸手当は、

①賞与、

②役職手当、

③特殊作業手当・特殊勤務手当、

④精勤手当、

⑤食事手当、

⑥単身赴任手当、

⑦地域手当、

⑧家族手当、

⑨住宅手当、

⑩時間外労働手当、

⑪深夜・休日労働手当

となります。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースにおいては、

中小企業の場合、加算措置として、

20人までは1人につき20,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき24,000円)となりました。

4.諸手当制度共通化コース

諸手当制度共通化コースにおいては、

中小企業の場合、有期雇用者に対し、

正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた場合、加算措置として、

20人までは、1人当たり15,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき18,000円)。

また、諸手当数に応じた加算措置として、

諸手当の数1つあたり、160,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき19,200円)となりました。

諸手当制度共通化コースはこれまで、1事業あたり38万円(生産性要件を満たした場合は48万円)ですから、大幅のアップとなっています。

ちなみに、諸手当制度共通化コースの対象の新たに設ける諸手当は、

①賞与、

②役職手当、

③特殊作業手当・特殊勤務手当、

④精勤手当、

⑤食事手当、

⑥単身赴任手当、

⑦地域手当、

⑧家族手当、

⑨住宅手当、

⑩時間外労働手当、

⑪深夜・休日労働手当

となります。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.規定を設ける必要なし?

現実的には、「母子家庭の母等」か「60歳以上65歳未満の高年齢者」の雇用がほとんどのようで、

特に「重度身体障害者等」の雇用はあまり見受けられません。

この助成金は、就業規則などで規定を設ける必要がないことも、特徴の一つです。

例えば、有名どころのキャリアアップ助成金の正社員転換の場合、

実施するにしても、それに合わせて就業規則を作成、もしくは改訂し、

該当する規定を設けることが必要となります。

しかし、この助成金では、就業規則等を最新の法令に合わせて、

アップデートしていれば、特に規定を設ける必要はありません。

その他の助成金にしても、就業規則の改定を伴うことがほとんどです。

訓練(研修)がらみの助成金にあっては、訓練計画なども必要となります。

そんな訓練計画の作成などの面倒な作業も、この助成金では必要ありません。

この助成金は、平成30年度に変わるタイミングでの改正も、

現在のところ予定されていません。

また、基本的にはハローワーク経由の募集、採用となるため、

この助成金に該当していることを既にハローワークが把握している状態です。

そのため、支給申請時期になりますと、ハローワークから申請書類が届くので、

支給申請時期を忘れてしまうこともまずありません。

せっかく該当するのなら、制度を活用してみてはいかがでしょうか。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.規定を設ける必要なし?

現実的には、「母子家庭の母等」か「60歳以上65歳未満の高年齢者」の雇用がほとんどのようで、

特に「重度身体障害者等」の雇用はあまり見受けられません。

この助成金は、就業規則などで規定を設ける必要がないことも、特徴の一つです。

例えば、有名どころのキャリアアップ助成金の正社員転換の場合、

実施するにしても、それに合わせて就業規則を作成、もしくは改訂し、

該当する規定を設けることが必要となります。

しかし、この助成金では、就業規則等を最新の法令に合わせて、

アップデートしていれば、特に規定を設ける必要はありません。

その他の助成金にしても、就業規則の改定を伴うことがほとんどです。

訓練(研修)がらみの助成金にあっては、訓練計画なども必要となります。

そんな訓練計画の作成などの面倒な作業も、この助成金では必要ありません。

この助成金は、平成30年度に変わるタイミングでの改正も、

現在のところ予定されていません。

また、基本的にはハローワーク経由の募集、採用となるため、

この助成金に該当していることを既にハローワークが把握している状態です。

そのため、支給申請時期になりますと、ハローワークから申請書類が届くので、

支給申請時期を忘れてしまうこともまずありません。

せっかく該当するのなら、制度を活用してみてはいかがでしょうか。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。

そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。

下記に例を挙げてみますね。

「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」

正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。

このような書き方が非常に多いのです。

それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。

3.申請するなら専門家に頼みましょう!

ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?

当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。

専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。

ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。

専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。

案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。

そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。

下記に例を挙げてみますね。

「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」

正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。

このような書き方が非常に多いのです。

それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。

3.申請するなら専門家に頼みましょう!

ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?

当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。

専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。

ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。

専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。

案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

4.事業承継計画の作成

(1)経営理念の明文化、社内への浸透に向けた取り組み

(2)中長期経営計画

(3)事業承継の具体的な時期の検討

(4)課題の解決策を実施する時期の検討

※(4)に関しては、

①親族内での承継の場合

・関係者の理解に向けた環境整備

・後継者教育

・株式・財産の分配

②従業員や外部後継者の場合

・関係者の理解に向けた環境整備

・後継者教育

・株式・財産の分配

・個人保証・担保の処理

③M&Aの場合

・総論

・M&Aの手続き

・会社売却価格の算定

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

4.事業承継計画の作成

(1)経営理念の明文化、社内への浸透に向けた取り組み

(2)中長期経営計画

(3)事業承継の具体的な時期の検討

(4)課題の解決策を実施する時期の検討

※(4)に関しては、

①親族内での承継の場合

・関係者の理解に向けた環境整備

・後継者教育

・株式・財産の分配

②従業員や外部後継者の場合

・関係者の理解に向けた環境整備

・後継者教育

・株式・財産の分配

・個人保証・担保の処理

③M&Aの場合

・総論

・M&Aの手続き

・会社売却価格の算定

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.制度設計のやり方

具体的には、どのような制度設計が必要なのでしょうか。

結論としては、「評価シート」「賃金テーブル」「昇給テーブル」の3点セットが必要です。

①「評価シート」

所定の様式があるわけではありませんが、客観的に業務能力が評価できるシートが必要です。

②「賃金テーブル」

階層別に昇給の対象となる賃金テーブル(金額の一覧表)を作成します。

③「昇給テーブル」

人事評価結果をランク分けし、どのランクであればいくらの昇給額となるかを明示したものです。

これらを、現行の業務内容、賃金水準等を鑑み、実際に運用できる制度に仕上げなければなりません。

そしてこれらの「制度導入」は、自社の「就業規則」「賃金規程」に記載する必要があります。会社が取り組む意義としては、この人材難の時代において、しっかりとした評価と昇給制度がある会社は従業員からの信頼が得られるという点があります。

評価制度は最近注目を浴びつつあります。

制度の導入を検討中の企業に方は、この助成金の活用を検討する価値が充分にあると思います。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.制度設計のやり方

具体的には、どのような制度設計が必要なのでしょうか。

結論としては、「評価シート」「賃金テーブル」「昇給テーブル」の3点セットが必要です。

①「評価シート」

所定の様式があるわけではありませんが、客観的に業務能力が評価できるシートが必要です。

②「賃金テーブル」

階層別に昇給の対象となる賃金テーブル(金額の一覧表)を作成します。

③「昇給テーブル」

人事評価結果をランク分けし、どのランクであればいくらの昇給額となるかを明示したものです。

これらを、現行の業務内容、賃金水準等を鑑み、実際に運用できる制度に仕上げなければなりません。

そしてこれらの「制度導入」は、自社の「就業規則」「賃金規程」に記載する必要があります。会社が取り組む意義としては、この人材難の時代において、しっかりとした評価と昇給制度がある会社は従業員からの信頼が得られるという点があります。

評価制度は最近注目を浴びつつあります。

制度の導入を検討中の企業に方は、この助成金の活用を検討する価値が充分にあると思います。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

例えば東京都であれば、「東京都の長期ビジョン」として以下の内容が記載されています。

【基本目標Ⅰ】史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現

都市戦略1 成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功

都市戦略2 高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現

都市戦略3 日本人のこころと東京の魅力の発信、

【基本目標Ⅱ】 課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現

都市戦略4 安全・安心な都市の実現

都市戦略5 福祉先進都市の実現

都市戦略6 世界をリードするグローバル都市の実現

都市戦略7 豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現

都市戦略8 多摩・島しょの振興

こうした内容をしっかり把握することによって、自社の計画内容と、各都道府県のビジョンや課題が合致しているかどうかを確認することができます。

仮にそれらにズレがある場合、その補助金・助成金が求めていることに合わせて修正する必要も出てきます。

都道府県の補助金・助成金の申請をする場合は、ぜひ上記を実践してみてください。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

例えば東京都であれば、「東京都の長期ビジョン」として以下の内容が記載されています。

【基本目標Ⅰ】史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現

都市戦略1 成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功

都市戦略2 高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現

都市戦略3 日本人のこころと東京の魅力の発信、

【基本目標Ⅱ】 課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現

都市戦略4 安全・安心な都市の実現

都市戦略5 福祉先進都市の実現

都市戦略6 世界をリードするグローバル都市の実現

都市戦略7 豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現

都市戦略8 多摩・島しょの振興

こうした内容をしっかり把握することによって、自社の計画内容と、各都道府県のビジョンや課題が合致しているかどうかを確認することができます。

仮にそれらにズレがある場合、その補助金・助成金が求めていることに合わせて修正する必要も出てきます。

都道府県の補助金・助成金の申請をする場合は、ぜひ上記を実践してみてください。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。

正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。

そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、

11月21日~12月20日:21日出勤

12月21日~1月20日:17日出勤

1月21日~2月20日:21日出勤

2月21日~3月20日:14日出勤

3月21日~4月20日:0日出勤

4月21日~5月20日:0日出勤

これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。

その後・・・

5月21日~6月20日:21日出勤

6月21日~7月20日:21日出勤

これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。

したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。

以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。

例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。

窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。

それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。

正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。

そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、

11月21日~12月20日:21日出勤

12月21日~1月20日:17日出勤

1月21日~2月20日:21日出勤

2月21日~3月20日:14日出勤

3月21日~4月20日:0日出勤

4月21日~5月20日:0日出勤

これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。

その後・・・

5月21日~6月20日:21日出勤

6月21日~7月20日:21日出勤

これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。

したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。

以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。

例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。

窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。

それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載があり、申請する際に、常時雇用している従業員をカウントする必要が生じます。カウントするのはもちろん正社員だけではありません。アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などなど、同じ事業所で1年以上働くまたは1年以上働くと見込まれる人たちすべてを数に入れる必要があるので、気を付けましょう。

また、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成義務を課していますが、もちろん「常時10人以上の労働者」の中には正社員以外の労働者も含まれます。これから事業を立ち上げようとお考えの方は特にご注意ください!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載があり、申請する際に、常時雇用している従業員をカウントする必要が生じます。カウントするのはもちろん正社員だけではありません。アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などなど、同じ事業所で1年以上働くまたは1年以上働くと見込まれる人たちすべてを数に入れる必要があるので、気を付けましょう。

また、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成義務を課していますが、もちろん「常時10人以上の労働者」の中には正社員以外の労働者も含まれます。これから事業を立ち上げようとお考えの方は特にご注意ください!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.雇用系助成金の甘い罠?

ただしと言いますか、同時にと言いますか、

「甘い罠(?)」にもお気を付けください。

「助成金ってタダでもらえて返済も要らない。もらわないと損!!」

そんなこと聞いたこと有りませんか?

最近、助成金を取り扱う業者が、電話やFAXで、そんな風に呼びかけることが多いのです。

社労士会も注意喚起しており、あまりにもひどい業者には、

内容証明郵便も送っているそうです。

もちろんナビットはその辺も気をつけていますし、

違法にならないように社労士の先生と組んで提案しております。

助成金は、確かに返済の必要はありませんし使途自由です。

でも意外と、タダでもらえるわけではないんですね。

3.助成金の正しい使い道とは?

助成金は一言で言うと、従業員が働きやすい職場環境、

言い換えると「いい会社」に作りを進める会社を援助する為に貰えるお金。

例えばですが、下記のような取組です。

新たな社員を雇い入れる

非正規社員を正規社員にする

育児・介護しながら働く社員がいる

賃金制度や評価制度を整備する

スタッフの能力開発(教育訓練)

上記の中には、導入されるとかえって「会社として困る」というものもあるのではないでしょうか。

そう考えると、助成金は「甘い罠」ともいえます。

目先のお金にとらわれず、自社の方向性と各助成金の目的が合っていれば使う。

それが助成金の正しい使い方といえます。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.雇用系助成金の甘い罠?

ただしと言いますか、同時にと言いますか、

「甘い罠(?)」にもお気を付けください。

「助成金ってタダでもらえて返済も要らない。もらわないと損!!」

そんなこと聞いたこと有りませんか?

最近、助成金を取り扱う業者が、電話やFAXで、そんな風に呼びかけることが多いのです。

社労士会も注意喚起しており、あまりにもひどい業者には、

内容証明郵便も送っているそうです。

もちろんナビットはその辺も気をつけていますし、

違法にならないように社労士の先生と組んで提案しております。

助成金は、確かに返済の必要はありませんし使途自由です。

でも意外と、タダでもらえるわけではないんですね。

3.助成金の正しい使い道とは?

助成金は一言で言うと、従業員が働きやすい職場環境、

言い換えると「いい会社」に作りを進める会社を援助する為に貰えるお金。

例えばですが、下記のような取組です。

新たな社員を雇い入れる

非正規社員を正規社員にする

育児・介護しながら働く社員がいる

賃金制度や評価制度を整備する

スタッフの能力開発(教育訓練)

上記の中には、導入されるとかえって「会社として困る」というものもあるのではないでしょうか。

そう考えると、助成金は「甘い罠」ともいえます。

目先のお金にとらわれず、自社の方向性と各助成金の目的が合っていれば使う。

それが助成金の正しい使い方といえます。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

特に人気だったのが、「セルフキャリアドック制度」です。

これは、会社が任意で定める節目に、従業員の方が、キャリアコンサルタントという資格を持った人からコンサルを受けるということを制度化することで支給されるものです。

支給額は47万5千円で、1企業1回です。

業種に関係なく導入しやすいことや、それほど費用がかからないことなどから、人気がありました。

導入を検討中である企業様、あるいは、無くなってしまうのであれば今のうちに導入をするという企業様はお急ぎください。

3月中=年度内に計画届の提出が必要です。

その後のコンサルそのものの実施は5月などで大丈夫です。

毎年のこととはいえ、いつもぎりぎりの発表で困ってしまいますね。この時期に労働局に書類提出に行きますと、2~3時間待ちなんて言うこともあります。

「そんな時間はもったいない!」という方は、是非専門家にご依頼ください!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

特に人気だったのが、「セルフキャリアドック制度」です。

これは、会社が任意で定める節目に、従業員の方が、キャリアコンサルタントという資格を持った人からコンサルを受けるということを制度化することで支給されるものです。

支給額は47万5千円で、1企業1回です。

業種に関係なく導入しやすいことや、それほど費用がかからないことなどから、人気がありました。

導入を検討中である企業様、あるいは、無くなってしまうのであれば今のうちに導入をするという企業様はお急ぎください。

3月中=年度内に計画届の提出が必要です。

その後のコンサルそのものの実施は5月などで大丈夫です。

毎年のこととはいえ、いつもぎりぎりの発表で困ってしまいますね。この時期に労働局に書類提出に行きますと、2~3時間待ちなんて言うこともあります。

「そんな時間はもったいない!」という方は、是非専門家にご依頼ください!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.残業代の支払い方

では、残業代はどのように支給するのか、ですが、例えでお話ししますね。

<時給1,000円の労働者が9:00~20:00まで労働した場合>

※定時は9:00~18:00とする

9:00~営業~12:00

12:00~休憩~13:00

13:00~営業~18:00~

18:00~残業~20:00

@1,250円×2時間

「いきなり時給?」と思われそうですが、月給の方はその月の所定労働時間で割り、1時間あたりが1,000円に相当すると仮定してみてください。

すべて時間毎に考えられているため、わかりやすく時給1,000円としました。

上記のように、9:00~18:00までは休憩を除けば労働時間は8時間です。よって割増賃金は発生しません。

時給1,000円の労働者であれば、1,000円×8時間でOKです。

月給の労働者であれば定時時間内なので、基本的には決められた月給以上に支払う必要はありません。

問題は18:00以降です。

18:00から先は1日8時間を超える労働です。従って割増賃金が必要です。その際の割増率は25%以上で割り増さなければいけません。

よって、時給1,000円の方であれば、1,250円以上が残業単価となります。

この部分が未払いの状態で助成金の申請をしますと、基本的には不支給となります。場合によっては、書類不受理となります。それくらい、残業代はチェックが厳しくなっています。

あとは、「うちは固定残業代だから大丈夫」という事業所も多いのですが、この「固定残業代」も危険が多く含まれています。

「固定残業代」については、後日またお話しします。

みなさんの職場で残業代が未払いとなっていないか、判断が難しい場合もあります。是非一度、社労士等の専門家の方々にお尋ねください。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.残業代の支払い方

では、残業代はどのように支給するのか、ですが、例えでお話ししますね。

<時給1,000円の労働者が9:00~20:00まで労働した場合>

※定時は9:00~18:00とする

9:00~営業~12:00

12:00~休憩~13:00

13:00~営業~18:00~

18:00~残業~20:00

@1,250円×2時間

「いきなり時給?」と思われそうですが、月給の方はその月の所定労働時間で割り、1時間あたりが1,000円に相当すると仮定してみてください。

すべて時間毎に考えられているため、わかりやすく時給1,000円としました。

上記のように、9:00~18:00までは休憩を除けば労働時間は8時間です。よって割増賃金は発生しません。

時給1,000円の労働者であれば、1,000円×8時間でOKです。

月給の労働者であれば定時時間内なので、基本的には決められた月給以上に支払う必要はありません。

問題は18:00以降です。

18:00から先は1日8時間を超える労働です。従って割増賃金が必要です。その際の割増率は25%以上で割り増さなければいけません。

よって、時給1,000円の方であれば、1,250円以上が残業単価となります。

この部分が未払いの状態で助成金の申請をしますと、基本的には不支給となります。場合によっては、書類不受理となります。それくらい、残業代はチェックが厳しくなっています。

あとは、「うちは固定残業代だから大丈夫」という事業所も多いのですが、この「固定残業代」も危険が多く含まれています。

「固定残業代」については、後日またお話しします。

みなさんの職場で残業代が未払いとなっていないか、判断が難しい場合もあります。是非一度、社労士等の専門家の方々にお尋ねください。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の