助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを

開始致しました!

今回の疑問

中小企業の定義とは?

中小企業と中堅企業、大企業の境目はどこにあるでしょうか?

会社法では、大会社を「資本金5億円以上または負債200億円以上」と定めているので、「資本金5億円未満かつ負債200億円未満」が中小会社となります。また、法人税法では「資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は常時使用する従業員の数が 1,000人を超える法人」が大規模法人となっており、それ以外は中小法人となります。中小企業基本法では、中小企業を業種分類によって以下の定義に分けられています。

今回の疑問

中小企業の定義とは?

中小企業と中堅企業、大企業の境目はどこにあるでしょうか?

会社法では、大会社を「資本金5億円以上または負債200億円以上」と定めているので、「資本金5億円未満かつ負債200億円未満」が中小会社となります。また、法人税法では「資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は常時使用する従業員の数が 1,000人を超える法人」が大規模法人となっており、それ以外は中小法人となります。中小企業基本法では、中小企業を業種分類によって以下の定義に分けられています。

それぞれの法律によって中小企業の定義が異なるので、分かりづらいですね。

また、それぞれの法律では、中小法人(企業)に分類された方が制度上に有利な面が多いことから、経営の厳しいシャープが資本金を減資して中小企業になるという発表で批判を浴びて取り消したことも記憶に新しいと思います。

会社法では大会社には、社会的影響が大きいことから、会計監査人の設置や損益計算書の公告義務などを課しています。税法上では中小法人には、法人税の軽減税率や欠損金の繰戻還付制度などの税務上の優遇措置が設けられています。中小企業基本法に該当する中小企業には、中小企業倒産防止共済制度、信用保証協会の保証制度などの優遇措置や中小企業庁の補助金該当要件等になっています。

ただし、中小企業とは言っても、「大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資」していたり、「役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務」していたりすると、みなし大企業とされ、補助金対象から除外されることがありますので注意が必要です。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら

☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら

それぞれの法律によって中小企業の定義が異なるので、分かりづらいですね。

また、それぞれの法律では、中小法人(企業)に分類された方が制度上に有利な面が多いことから、経営の厳しいシャープが資本金を減資して中小企業になるという発表で批判を浴びて取り消したことも記憶に新しいと思います。

会社法では大会社には、社会的影響が大きいことから、会計監査人の設置や損益計算書の公告義務などを課しています。税法上では中小法人には、法人税の軽減税率や欠損金の繰戻還付制度などの税務上の優遇措置が設けられています。中小企業基本法に該当する中小企業には、中小企業倒産防止共済制度、信用保証協会の保証制度などの優遇措置や中小企業庁の補助金該当要件等になっています。

ただし、中小企業とは言っても、「大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資」していたり、「役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務」していたりすると、みなし大企業とされ、補助金対象から除外されることがありますので注意が必要です。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら

☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら

☆助成金なうはこちら!

☆助成金なうはこちら!

-

-

キーワード検索

-

直近1週間の人気記事ランキングBest10

直近10回分の投稿

5/11(火)新規公示案件情報

5/11(火)新規公示案件情報 5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】

5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】 助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様

助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様 令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか?

令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか? 展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など

展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など 祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪

祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪ 小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!!

小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!! 事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】

事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】 スズメバチの駆除で出る助成金とは?

スズメバチの駆除で出る助成金とは? 中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?

中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?

カテゴリー

カレンダー

2026年2月 月 火 水 木 金 土 日 « 5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 アーカイブ

タグ一覧

いくら新規事業と言っても、うどん屋がそば屋をやるというのは新規事業ではありますが、誰でもできそうですよね。切り口に目新しさがありません。しかし、こだわりのうどん屋が地元の特産品であるゆずの農家から独自の仕入れルートで小麦にそのゆずを練り込んだ香のする新商品を開発し、そのための練り込む機械を購入するというのはどうでしょう。地元の産業のPRにもつながり、目新しくなると思います。

事業系の補助金申請では、こうした切り口を探すことが、まずは重要になります。

また、売上や収益の見込みというハードルは高いです。計画上の見込みは鉛筆をなめて書くことは可能でしょうが、決算書の提出も求められますので、現状の財務内容や収益力が問われます。もちろん、現事業で法人税をしっかり収めているだけの収益を上げており、金融機関からの借入もすぐにできる企業は問題ないでしょう。

しかし、赤字が数期連続続いており、債務超過に陥っている企業の場合はどうでしょうか?新規事業どころか、本業の立て直しがまずは優先ですよね。

いくら新規事業と言っても、うどん屋がそば屋をやるというのは新規事業ではありますが、誰でもできそうですよね。切り口に目新しさがありません。しかし、こだわりのうどん屋が地元の特産品であるゆずの農家から独自の仕入れルートで小麦にそのゆずを練り込んだ香のする新商品を開発し、そのための練り込む機械を購入するというのはどうでしょう。地元の産業のPRにもつながり、目新しくなると思います。

事業系の補助金申請では、こうした切り口を探すことが、まずは重要になります。

また、売上や収益の見込みというハードルは高いです。計画上の見込みは鉛筆をなめて書くことは可能でしょうが、決算書の提出も求められますので、現状の財務内容や収益力が問われます。もちろん、現事業で法人税をしっかり収めているだけの収益を上げており、金融機関からの借入もすぐにできる企業は問題ないでしょう。

しかし、赤字が数期連続続いており、債務超過に陥っている企業の場合はどうでしょうか?新規事業どころか、本業の立て直しがまずは優先ですよね。

補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

またこの場合、就業規則に、「有期雇用」「無期雇用」「正規雇用」のそれぞれの定義づけをしておかなければいけません。「会社として、どんな人を「正規雇用」にしているのか?」「それに対して、「無期雇用」はどういう契約なのか?」などをきちんと決めておく必要があります。

よって、専門家無しには少々きついかも知れませんね。

ちなみに、派遣会社が派遣スタッフを無期転換する場合も対象になります。派遣会社の場合は、派遣法との絡みもありますので、より複雑になります。さすがに、専門家に相談された方がよろしいかと思います。

せっかくですので、法改正に伴い、制度を活用してみてはいかがでしょうか?

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

またこの場合、就業規則に、「有期雇用」「無期雇用」「正規雇用」のそれぞれの定義づけをしておかなければいけません。「会社として、どんな人を「正規雇用」にしているのか?」「それに対して、「無期雇用」はどういう契約なのか?」などをきちんと決めておく必要があります。

よって、専門家無しには少々きついかも知れませんね。

ちなみに、派遣会社が派遣スタッフを無期転換する場合も対象になります。派遣会社の場合は、派遣法との絡みもありますので、より複雑になります。さすがに、専門家に相談された方がよろしいかと思います。

せっかくですので、法改正に伴い、制度を活用してみてはいかがでしょうか?

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.職場定着支援助成金

次に、職場定着支援助成金です。

これは、職場定着支援助成金、人事評価改善等助成金、建設労働者確保育成助成金をひとまとめにしたもので、「人材確保等支援助成金(仮)」と言う名称になるようです。よって、無くなるわけではありませんので、大して変わらないですね。

あとは、概算要求書からは読み取れませんでしたが(気づかなかっただけかも知れませんが)、「労働移動支援助成金」を減額という記事が新聞に出ていました。

助成金を受給する企業が想定を大幅に下回り、期待した効果が出ていないためのようです。

政府の成長戦略の一環として、不況時に従業員の雇用を守る企業に出す「雇用調整助成金」を減らし、転職を促す「労働移動支援助成金」を14年度から大幅に拡充しました。

具体的には、リストラに遭った労働者を雇い入れて職業訓練をする企業に1人1時間あたり800~1100円の助成金を出す「人材育成支援コース」を新たに設けました。

しかし、この助成金を活用する企業が少なかったようですね。

平成30年度に関する新たな情報が入りましたら、また紹介いたします!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.職場定着支援助成金

次に、職場定着支援助成金です。

これは、職場定着支援助成金、人事評価改善等助成金、建設労働者確保育成助成金をひとまとめにしたもので、「人材確保等支援助成金(仮)」と言う名称になるようです。よって、無くなるわけではありませんので、大して変わらないですね。

あとは、概算要求書からは読み取れませんでしたが(気づかなかっただけかも知れませんが)、「労働移動支援助成金」を減額という記事が新聞に出ていました。

助成金を受給する企業が想定を大幅に下回り、期待した効果が出ていないためのようです。

政府の成長戦略の一環として、不況時に従業員の雇用を守る企業に出す「雇用調整助成金」を減らし、転職を促す「労働移動支援助成金」を14年度から大幅に拡充しました。

具体的には、リストラに遭った労働者を雇い入れて職業訓練をする企業に1人1時間あたり800~1100円の助成金を出す「人材育成支援コース」を新たに設けました。

しかし、この助成金を活用する企業が少なかったようですね。

平成30年度に関する新たな情報が入りましたら、また紹介いたします!

☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.嘘ではないけれど・・・

しかし、その表面上の金額に騙されないようにしてください。

よく研修会社が、

「うちの研修を受ければ助成金がもらえ、研修費用を上回って返ってきます。」

などという謳い文句で勧誘してくるケースが多々あります。

別に不正を犯していない限り、それだけ見れば特に問題ないように感じます。

ですが注意していただきたいのは現場です。

当該の研修を受ける労働者は、毎日日誌を書かなければいけなかったりします。

確かに公のお金をもらうのですから、何もしないでもらうという訳にはいきませんね。

この毎日日誌を書く作業をを6ヵ月間実施したと言う実例もあります。

Off-JTとOJT合せて785時間を6ヵ月で実施するわけですから、その従業員の方は、会社に出勤するときは毎日がOJT状態です。

確かに正規雇用に転換するために訓練をしているのですから、毎日がOJTと言っても良いかも知れませんね。

しかし本人は、出勤するたびに日誌を書き、それを指導担当者が毎日チェックする。そんな手間があることは、研修機関からは知らされないまま、実施しようとします。

そして、受講予定の方やその会社の事業主さんから研修会社に「話が違う」というように言われると、研修会社は、「それは社労士に聞いてください。」というふうに責任を逃れていく。

このような研修会社は研修を受注するために助成金という手段を使っているだけです。

もちろん、そんな会社ばかりではありません。ですが、相手のことを考えず、自社の研修制度の利用、つまり自社の儲けばかりを優先してしまっている業者が多いのもまた事実です。

ですので、お金に目が眩むのではなく、まずはその研修が自社のその従業員の方にとって本当に必要かどうかを考えるのが先です。そうでないと、日誌が書けず、それがすなわち不支給につながっていくのです。

2.嘘ではないけれど・・・

しかし、その表面上の金額に騙されないようにしてください。

よく研修会社が、

「うちの研修を受ければ助成金がもらえ、研修費用を上回って返ってきます。」

などという謳い文句で勧誘してくるケースが多々あります。

別に不正を犯していない限り、それだけ見れば特に問題ないように感じます。

ですが注意していただきたいのは現場です。

当該の研修を受ける労働者は、毎日日誌を書かなければいけなかったりします。

確かに公のお金をもらうのですから、何もしないでもらうという訳にはいきませんね。

この毎日日誌を書く作業をを6ヵ月間実施したと言う実例もあります。

Off-JTとOJT合せて785時間を6ヵ月で実施するわけですから、その従業員の方は、会社に出勤するときは毎日がOJT状態です。

確かに正規雇用に転換するために訓練をしているのですから、毎日がOJTと言っても良いかも知れませんね。

しかし本人は、出勤するたびに日誌を書き、それを指導担当者が毎日チェックする。そんな手間があることは、研修機関からは知らされないまま、実施しようとします。

そして、受講予定の方やその会社の事業主さんから研修会社に「話が違う」というように言われると、研修会社は、「それは社労士に聞いてください。」というふうに責任を逃れていく。

このような研修会社は研修を受注するために助成金という手段を使っているだけです。

もちろん、そんな会社ばかりではありません。ですが、相手のことを考えず、自社の研修制度の利用、つまり自社の儲けばかりを優先してしまっている業者が多いのもまた事実です。

ですので、お金に目が眩むのではなく、まずはその研修が自社のその従業員の方にとって本当に必要かどうかを考えるのが先です。そうでないと、日誌が書けず、それがすなわち不支給につながっていくのです。

3.離職者に関する書類を提出する際の注意点

直近の例では、ある助成金の支給申請時に、

「雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません。」

と言われたものがあります。

これは、雇用保険の被保険者が会社を辞めるとき、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を提出します。

その書類の中に、「喪失原因」という欄があり、それはすなわち会社を辞めた理由です。

ただこれがわかりにくい書き方になっているのです。その欄は、次の3つから選びます。

1.離職以外の原因

2.3以外の原因

3.事業主の都合による離職

確かにわかりにくいですね。

「1」は、被保険者の死亡などです。

「2」はいわゆる自己都合退職がほとんど。

「3」が今回の話題の会社都合の離職です。

その会社では、確かに会社都合の退職などは出ていませんでした。しかしこのわかりにくい表記によって、間違って「3」を選んでいたのです。

今回は本当に間違えでしたので、それを訂正し、その後書類を再提出で無事に受理されました。

しかし、もしこれが本当に会社都合の離職で、それを助成金欲しさに訂正したとなれば大問題です。当然不正受給ということになります。

また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。

そうすると、その「会社都合」が嘘ということで、こんどはそっちで問題が生じます。

みなさん、離職の際の書類にはくれぐれもご注意ください。

3.離職者に関する書類を提出する際の注意点

直近の例では、ある助成金の支給申請時に、

「雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません。」

と言われたものがあります。

これは、雇用保険の被保険者が会社を辞めるとき、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を提出します。

その書類の中に、「喪失原因」という欄があり、それはすなわち会社を辞めた理由です。

ただこれがわかりにくい書き方になっているのです。その欄は、次の3つから選びます。

1.離職以外の原因

2.3以外の原因

3.事業主の都合による離職

確かにわかりにくいですね。

「1」は、被保険者の死亡などです。

「2」はいわゆる自己都合退職がほとんど。

「3」が今回の話題の会社都合の離職です。

その会社では、確かに会社都合の退職などは出ていませんでした。しかしこのわかりにくい表記によって、間違って「3」を選んでいたのです。

今回は本当に間違えでしたので、それを訂正し、その後書類を再提出で無事に受理されました。

しかし、もしこれが本当に会社都合の離職で、それを助成金欲しさに訂正したとなれば大問題です。当然不正受給ということになります。

また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。

そうすると、その「会社都合」が嘘ということで、こんどはそっちで問題が生じます。

みなさん、離職の際の書類にはくれぐれもご注意ください。

4.事業承継計画の作成

(1)経営理念の明文化、社内への浸透に向けた取り組み

(2)中長期経営計画

(3)事業承継の具体的な時期の検討

(4)課題の解決策を実施する時期の検討

※(4)に関しては、

①親族内での承継の場合

・関係者の理解に向けた環境整備

・後継者教育

・株式・財産の分配

②従業員や外部後継者の場合

・関係者の理解に向けた環境整備

・後継者教育

・株式・財産の分配

・個人保証・担保の処理

③M&Aの場合

・総論

・M&Aの手続き

・会社売却価格の算定

4.事業承継計画の作成

(1)経営理念の明文化、社内への浸透に向けた取り組み

(2)中長期経営計画

(3)事業承継の具体的な時期の検討

(4)課題の解決策を実施する時期の検討

※(4)に関しては、

①親族内での承継の場合

・関係者の理解に向けた環境整備

・後継者教育

・株式・財産の分配

②従業員や外部後継者の場合

・関係者の理解に向けた環境整備

・後継者教育

・株式・財産の分配

・個人保証・担保の処理

③M&Aの場合

・総論

・M&Aの手続き

・会社売却価格の算定

3.助成金のオススメな使い道

使い道はもちろん自由です。それを何に使おうが、その会社次第です。

様々な使い方が見受けられますが、案外何も使わないケースや、どこからが助成金を使ったことになるのか曖昧なケースもよく見受けられます。

ですが、お勧めとしては、「従業員に還元」を挙げます。

もちろん、全額還元の必要はありません。その一部でも従業員の皆さんに還元することで、次の助成金受給の際に、従業員からの協力を得られるからです。

例えば、従業員全員で食事でも良いですしね。全員とかより、個人でも良いかと思います。商品券や食事券を配るとか。

これにより、経費として計上できますから、利益の圧縮もできますしね。

受給した助成金の税に関する知識、そして、その後の使い道のお話しでした。

3.助成金のオススメな使い道

使い道はもちろん自由です。それを何に使おうが、その会社次第です。

様々な使い方が見受けられますが、案外何も使わないケースや、どこからが助成金を使ったことになるのか曖昧なケースもよく見受けられます。

ですが、お勧めとしては、「従業員に還元」を挙げます。

もちろん、全額還元の必要はありません。その一部でも従業員の皆さんに還元することで、次の助成金受給の際に、従業員からの協力を得られるからです。

例えば、従業員全員で食事でも良いですしね。全員とかより、個人でも良いかと思います。商品券や食事券を配るとか。

これにより、経費として計上できますから、利益の圧縮もできますしね。

受給した助成金の税に関する知識、そして、その後の使い道のお話しでした。

2.御社の状況を知った上でお答えします!

もし上記のシチュエーションで、「あ、大丈夫ですよ。○○助成金と△△助成金ならいけると思いますよ。」というような感じで返事があったとします。この返答は、専門家から見ますと、非常に危険です。なぜなら、その会社の状況を全く見ないで答えているからです。

例えば、メジャーなところで、キャリアアップ助成金の正社員転換をおすすめするとします。

この助成金を受給するには、現在契約社員(有期雇用契約)の方がいる必要があります。6ヶ月契約とか1年契約とかです。

しかし、企業によっては契約社員がいない場合もあります。それを確認しないで「キャリアアップの正社員転換がおすすめですよ!」などと回答するのは専門家としてNG行為です。

専門家に最も必要なのは、まずその対象となる企業がどのような企業なのかを知ることなのです。

例えば、全員が正社員であるなら、何か人材育成(研修)をする予定があるか等を聞きながら、「それならば人材開発支援助成金が可能性としてあります。その研修はどなたを対象とするものですか?」といった感じで進めていきます。そうすることで、「これなら助成金対象になりそうですね」とか、「今回は対象外ですね」などと見えてくるのです。

その為、初対面で「うちの会社で取れそうな助成金はありますか?」と質問されても、「御社の事情を色々とお聞かせいただき、その上で見つけられるものです。」と答えるしかないのです。

2.御社の状況を知った上でお答えします!

もし上記のシチュエーションで、「あ、大丈夫ですよ。○○助成金と△△助成金ならいけると思いますよ。」というような感じで返事があったとします。この返答は、専門家から見ますと、非常に危険です。なぜなら、その会社の状況を全く見ないで答えているからです。

例えば、メジャーなところで、キャリアアップ助成金の正社員転換をおすすめするとします。

この助成金を受給するには、現在契約社員(有期雇用契約)の方がいる必要があります。6ヶ月契約とか1年契約とかです。

しかし、企業によっては契約社員がいない場合もあります。それを確認しないで「キャリアアップの正社員転換がおすすめですよ!」などと回答するのは専門家としてNG行為です。

専門家に最も必要なのは、まずその対象となる企業がどのような企業なのかを知ることなのです。

例えば、全員が正社員であるなら、何か人材育成(研修)をする予定があるか等を聞きながら、「それならば人材開発支援助成金が可能性としてあります。その研修はどなたを対象とするものですか?」といった感じで進めていきます。そうすることで、「これなら助成金対象になりそうですね」とか、「今回は対象外ですね」などと見えてくるのです。

その為、初対面で「うちの会社で取れそうな助成金はありますか?」と質問されても、「御社の事情を色々とお聞かせいただき、その上で見つけられるものです。」と答えるしかないのです。

(2)計算方法

「助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における生産性が、その3年前に比べて6%以上伸びていること。」という要件の下、次の式で計算されます。

生産性(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

生産性要件は、3年前と比較して判定しますので、少なくとも支給申請等の時点で4期分の決算が終わっていないと対象とすることができません。

計算用紙はwebでダウンロードできますが、できれば会計士さんや税理士さんに計算をしてもらった方が確実です。

(3)直近の改正

2017年10月以降の申請分から、生産性の計算方法等が一部変更されています。既に11月ですので、新しいルールだけを知ってもらえれば何ら問題はありません。厚生労働省の公表している資料によると大きな変更点は以下の2つです。

一つ目は、生産性の算定要素である「人件費」について、「従業員給与」のみを算定することとし、役員報酬等は含めない。

二つ目は、生産性を計算する際の分母となる「雇用保険被保険者数」ですが、10月申請分より、「会計年度の末日現在の人数」を適用、記載する。

いずれも、多少有利に計算できた企業が、この改正により要件を満たせなくなることもあるので、注意が必要です。

せっかくなので、ぜひ、該当する助成金を申請予定の方は計算してみると良いかと思います。

(2)計算方法

「助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における生産性が、その3年前に比べて6%以上伸びていること。」という要件の下、次の式で計算されます。

生産性(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

生産性要件は、3年前と比較して判定しますので、少なくとも支給申請等の時点で4期分の決算が終わっていないと対象とすることができません。

計算用紙はwebでダウンロードできますが、できれば会計士さんや税理士さんに計算をしてもらった方が確実です。

(3)直近の改正

2017年10月以降の申請分から、生産性の計算方法等が一部変更されています。既に11月ですので、新しいルールだけを知ってもらえれば何ら問題はありません。厚生労働省の公表している資料によると大きな変更点は以下の2つです。

一つ目は、生産性の算定要素である「人件費」について、「従業員給与」のみを算定することとし、役員報酬等は含めない。

二つ目は、生産性を計算する際の分母となる「雇用保険被保険者数」ですが、10月申請分より、「会計年度の末日現在の人数」を適用、記載する。

いずれも、多少有利に計算できた企業が、この改正により要件を満たせなくなることもあるので、注意が必要です。

せっかくなので、ぜひ、該当する助成金を申請予定の方は計算してみると良いかと思います。

実際に今年度は、517件の申請で65件の採択という厳しい競争でした。採択された事例のうち、いくつか列挙すると

・経営革新計画に基づく自然体験ガイドツアーと民泊事業の事業化

・塗装会社による「住宅リホーム市場進出のためショールームの設置」

・外国人旅行者が滞在しやすい温泉付きゲストハウス

・自社の特許製品を活用した室内用野菜育成設備の開発並びに販売事業

・宮崎本社と東京支社間でのデータ共有及びWEB会議システム構築

等といったものがあります。

後継者不足等で廃業をする前に、事業承継を考えてみてはいかがでしょうか。

実際に今年度は、517件の申請で65件の採択という厳しい競争でした。採択された事例のうち、いくつか列挙すると

・経営革新計画に基づく自然体験ガイドツアーと民泊事業の事業化

・塗装会社による「住宅リホーム市場進出のためショールームの設置」

・外国人旅行者が滞在しやすい温泉付きゲストハウス

・自社の特許製品を活用した室内用野菜育成設備の開発並びに販売事業

・宮崎本社と東京支社間でのデータ共有及びWEB会議システム構築

等といったものがあります。

後継者不足等で廃業をする前に、事業承継を考えてみてはいかがでしょうか。

2.「36協定」に気を付けよう!

でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間なんて超えて働いていませんか?

そう、この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。その一定の手続きとは、「時間外休日労働協定」という労使協定を結ぶことです。この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署へ届出ることになります。

労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。そしてこの「時間外休日労働協定」のことを、通称「36協定」と呼んでいます。この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。

助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態ですから、助成金受給が出来ない、つまり不支給となるケースもあるのです。

例えば、1ヵ月に時間外労働が平均して60時間の会社がありました。本来36協定を締結するにせよ、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要があります。その会社は、「36協定」そのものを締結していなかったので、「特別条項」云々ではなかったのです。

あまりにも時間外労働が多かったので、「36協定のコピーをもらえますか?」と労働局から求められ、要件を満たした36協定がちゃんと締結されていれば何の問題も無かったのですが、さすがに36協定無しでの残業(しかもかなりの時間)では、違法状態も明らかなので、助成金を支給するわけにはいかなかった事例です。

皆さんの会社でも今一度ご確認ください。

2.「36協定」に気を付けよう!

でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間なんて超えて働いていませんか?

そう、この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。その一定の手続きとは、「時間外休日労働協定」という労使協定を結ぶことです。この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署へ届出ることになります。

労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。そしてこの「時間外休日労働協定」のことを、通称「36協定」と呼んでいます。この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。

助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態ですから、助成金受給が出来ない、つまり不支給となるケースもあるのです。

例えば、1ヵ月に時間外労働が平均して60時間の会社がありました。本来36協定を締結するにせよ、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要があります。その会社は、「36協定」そのものを締結していなかったので、「特別条項」云々ではなかったのです。

あまりにも時間外労働が多かったので、「36協定のコピーをもらえますか?」と労働局から求められ、要件を満たした36協定がちゃんと締結されていれば何の問題も無かったのですが、さすがに36協定無しでの残業(しかもかなりの時間)では、違法状態も明らかなので、助成金を支給するわけにはいかなかった事例です。

皆さんの会社でも今一度ご確認ください。

説明する内容としては、おおよそ以下のようになりますが、3、4、5がキモになりますので、ここを中心に時間配分を考えるとよいでしょう。

1.会社の概要

2.既存事業の市場ニーズの変化や補助事業の市場ニーズの広がり

3.自社の経営課題や補助事業の課題

4.当社の強み(他者との違い)を活用した課題解決(革新性、独自性)

5.事業化後の市場へのインパクト(事業性)

6.やる気の表明

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

説明する内容としては、おおよそ以下のようになりますが、3、4、5がキモになりますので、ここを中心に時間配分を考えるとよいでしょう。

1.会社の概要

2.既存事業の市場ニーズの変化や補助事業の市場ニーズの広がり

3.自社の経営課題や補助事業の課題

4.当社の強み(他者との違い)を活用した課題解決(革新性、独自性)

5.事業化後の市場へのインパクト(事業性)

6.やる気の表明

本日は以上になります。

今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の

専門用語について解説していきます。

是非、ご活用下さい!

2.所定労働時間を過ぎると、助成対象になりません!

言葉の定義はここまでとして、では上記の例のように、所定労働時間が9:00~17:00の職場を例にお話をします。

上記例の会社の助成金対象者の方が外部の研修期間でOff―JTを実施したとしましょう。そのOff―JTの実施時間が、10:00~18:00とします。

そうすると、所定労働時間9:00~17:00に対して、夕方の17:00~18:00のOffーJTが、その方の所定労働時間から1時間はみ出ていますね。

この1時間は、研修するのは別に良いのだけど、助成金対象としては認められない時間となります。合計の労働時間は、所定労働時間=7時間(休憩除く)で、Off―JTも休憩を1時間取れば7時間で同じですね。でも、会社の定時を超えた時間の訓練は、助成金対象にはならないのです。

意外とこれを知らずに受けてしまっている事業所の方も多いのです。

また、研修は計画の8割以上を受講しないと認められない(不支給)ことになります。この話によって削られた時間が決定打となって、実際に助成金対象として認められる時間が、当初予定していた研修時間の合計に対して8割に満たないと、不支給となってしまいます。

みなさん、くれぐれもご注意ください。

2.所定労働時間を過ぎると、助成対象になりません!

言葉の定義はここまでとして、では上記の例のように、所定労働時間が9:00~17:00の職場を例にお話をします。

上記例の会社の助成金対象者の方が外部の研修期間でOff―JTを実施したとしましょう。そのOff―JTの実施時間が、10:00~18:00とします。

そうすると、所定労働時間9:00~17:00に対して、夕方の17:00~18:00のOffーJTが、その方の所定労働時間から1時間はみ出ていますね。

この1時間は、研修するのは別に良いのだけど、助成金対象としては認められない時間となります。合計の労働時間は、所定労働時間=7時間(休憩除く)で、Off―JTも休憩を1時間取れば7時間で同じですね。でも、会社の定時を超えた時間の訓練は、助成金対象にはならないのです。

意外とこれを知らずに受けてしまっている事業所の方も多いのです。

また、研修は計画の8割以上を受講しないと認められない(不支給)ことになります。この話によって削られた時間が決定打となって、実際に助成金対象として認められる時間が、当初予定していた研修時間の合計に対して8割に満たないと、不支給となってしまいます。

みなさん、くれぐれもご注意ください。

2.就業規則を作る際の注意点

助成金受給のためには、従業員10人以下の事業所でも、基本的には就業規則が必要です。

これをその道の専門家である社労士に依頼しますと、企業規模等にもよりますが、15万円から30万円程度となります。正直15万円なら安い方です。

「就業規則のひな形をください」とか、「コピペで良いのでどこを探せば良いですか?」とか言った話を良く聞きます。

いずれにしても、軽く見てしまっているフシがあるのと、できるだけお金をかけたくないという気持ちが伝わってくるケースです。

ただしこれには注意が必要です。

就業規則の内容がきちんとしたものでなければ、助成金が不支給となるケースがよく見受けられるからです。併せて、作成した就業規則は、いくら会社が「助成金のため」と言っても、一度作成した就業規則は立派に会社のルールとして生きていることになります。

その内容により、後日トラブル(例えば解雇のことなど)が発生することも十分に考えられます。そうなると、数十万円や、場合によっては100万円単位の支払が発生することもあり得ます。

助成金は不支給だわ、従業員とのトラブルでお金を支払うことになるわで、踏んだり蹴ったりです。

いかにテンプレートの就業規則が怖いものになるかと言うことは、おわかりでしょう。

3.就業規則を作るための参照サイト

下記の厚生労働省のURLで、就業規則に入れるべき必要事項とひな形の文章を確認することができます。こちらを参照にして、きちんとした就業規則を作りましょう。

2.就業規則を作る際の注意点

助成金受給のためには、従業員10人以下の事業所でも、基本的には就業規則が必要です。

これをその道の専門家である社労士に依頼しますと、企業規模等にもよりますが、15万円から30万円程度となります。正直15万円なら安い方です。

「就業規則のひな形をください」とか、「コピペで良いのでどこを探せば良いですか?」とか言った話を良く聞きます。

いずれにしても、軽く見てしまっているフシがあるのと、できるだけお金をかけたくないという気持ちが伝わってくるケースです。

ただしこれには注意が必要です。

就業規則の内容がきちんとしたものでなければ、助成金が不支給となるケースがよく見受けられるからです。併せて、作成した就業規則は、いくら会社が「助成金のため」と言っても、一度作成した就業規則は立派に会社のルールとして生きていることになります。

その内容により、後日トラブル(例えば解雇のことなど)が発生することも十分に考えられます。そうなると、数十万円や、場合によっては100万円単位の支払が発生することもあり得ます。

助成金は不支給だわ、従業員とのトラブルでお金を支払うことになるわで、踏んだり蹴ったりです。

いかにテンプレートの就業規則が怖いものになるかと言うことは、おわかりでしょう。

3.就業規則を作るための参照サイト

下記の厚生労働省のURLで、就業規則に入れるべき必要事項とひな形の文章を確認することができます。こちらを参照にして、きちんとした就業規則を作りましょう。

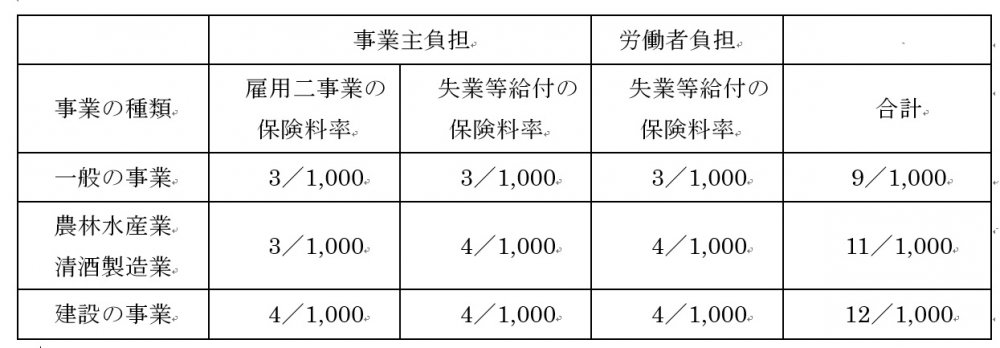

上記保険料率の中の、「雇用二事業」と呼ばれる保険料が、助成金の財源となっています。

雇用二事業とは、雇用保険法に存在する制度の一つとなります。雇用保険制度では、労働者に対する求職者給付等の制度と、事業主に対する援助制度等があります。この内、後者の制度を「雇用二事業」と呼びます。

一見しておわかりの通り、雇用二事業の財源は全て事業主が負担しています。そして、助成金の財源は雇用二事業から支出されます。助成金支給申請ができるのは、雇用保険適用事業主に限られているわけですが、雇用二事業の財源、即ち助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料から賄われているわけですから、当然といえば当然です。

こんな理由から、雇用保険に入っている事業所かどうかで、助成金というテーブルの上に乗ることが出来るかどうかが決まります。

さらに深く見ていただくと、「建設の事業」とそれ以外の事業では、雇用二事業の保険料率が違いますね。

なぜかと言いますと、建設業だけがもらえる助成金が存在するからです。その他の事業の業種からすると、「うちはもらえないし」となるので、建設業だけが雇用二事業の保険料率が、少しばかり高く設定されています。

よって、繰り返し結論を述べますが、法人、個人問わず、雇用保険に入っている事業所は、助成金をもらうことが出来る事業所と言うことになります。

上記保険料率の中の、「雇用二事業」と呼ばれる保険料が、助成金の財源となっています。

雇用二事業とは、雇用保険法に存在する制度の一つとなります。雇用保険制度では、労働者に対する求職者給付等の制度と、事業主に対する援助制度等があります。この内、後者の制度を「雇用二事業」と呼びます。

一見しておわかりの通り、雇用二事業の財源は全て事業主が負担しています。そして、助成金の財源は雇用二事業から支出されます。助成金支給申請ができるのは、雇用保険適用事業主に限られているわけですが、雇用二事業の財源、即ち助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料から賄われているわけですから、当然といえば当然です。

こんな理由から、雇用保険に入っている事業所かどうかで、助成金というテーブルの上に乗ることが出来るかどうかが決まります。

さらに深く見ていただくと、「建設の事業」とそれ以外の事業では、雇用二事業の保険料率が違いますね。

なぜかと言いますと、建設業だけがもらえる助成金が存在するからです。その他の事業の業種からすると、「うちはもらえないし」となるので、建設業だけが雇用二事業の保険料率が、少しばかり高く設定されています。

よって、繰り返し結論を述べますが、法人、個人問わず、雇用保険に入っている事業所は、助成金をもらうことが出来る事業所と言うことになります。

3.NG例

この助成金に関して実際あった質問例ですが、皆さんはどう思われますでしょうか?

「この前、うちの店(リラクゼーションの店)に見学に来た人が、『ぜひ応募したい』と言うのです。なので、『ハローワークから応募してください』と言いました。これでハローワークを経由してもらったので、当然助成金の対象になりますよね?」

支給要件の中に次のような文言があります。「以下のいずれにも該当しないこと」と書かれていて、18個の要件が書かれています。その中に、「ハローワーク等の紹介以前に雇用の約束があった労働者を雇入れる場合」とあります。

では、今回のケースはどうでしょう?

「是非うちで一緒にがんばりましょう!」という感じだったのか、それとも、「今ハローワークに求人を出しているので、それを見てうちで良かったら応募してみてください。あとは面接で話しましょう。」という感じだったのか。その辺の状況によります。つまり実態で判断することになります。

前者の場合はシナリオが出来ていて、明らかにお金目的ですね。不正受給と見なされることもあります。

後者でも内容によってはOUTでしょう。例えば、見学者が来てからハローワークに求人を慌てて出して採用させるなどはNGとなります。

対象になるケースとしていちばんわかりやすいのは、「見ず知らずの人がハローワークで求人を見て応募してくる。その人がたまたま母子家庭だった」というケースです。なんとなくイメージは伝わりますでしょうか。

該当する方は大いに制度をご活用ください!

3.NG例

この助成金に関して実際あった質問例ですが、皆さんはどう思われますでしょうか?

「この前、うちの店(リラクゼーションの店)に見学に来た人が、『ぜひ応募したい』と言うのです。なので、『ハローワークから応募してください』と言いました。これでハローワークを経由してもらったので、当然助成金の対象になりますよね?」

支給要件の中に次のような文言があります。「以下のいずれにも該当しないこと」と書かれていて、18個の要件が書かれています。その中に、「ハローワーク等の紹介以前に雇用の約束があった労働者を雇入れる場合」とあります。

では、今回のケースはどうでしょう?

「是非うちで一緒にがんばりましょう!」という感じだったのか、それとも、「今ハローワークに求人を出しているので、それを見てうちで良かったら応募してみてください。あとは面接で話しましょう。」という感じだったのか。その辺の状況によります。つまり実態で判断することになります。

前者の場合はシナリオが出来ていて、明らかにお金目的ですね。不正受給と見なされることもあります。

後者でも内容によってはOUTでしょう。例えば、見学者が来てからハローワークに求人を慌てて出して採用させるなどはNGとなります。

対象になるケースとしていちばんわかりやすいのは、「見ず知らずの人がハローワークで求人を見て応募してくる。その人がたまたま母子家庭だった」というケースです。なんとなくイメージは伝わりますでしょうか。

該当する方は大いに制度をご活用ください!

2.最低賃金と助成金の関係とは?

「それが助成金と何の関係があるのか?」といわれてしまうかも知れませんが、大いに関係があります。

この最低賃金というのは、「最低賃金法」というものに規定されています。この「最低賃金法」に違反している場合、他の要件を満たしていたとしても、助成金が支給されないケースがあります。というより、支給されないと思った方がよろしいということになります。

各助成金の申請の時に、基本的に「賃金台帳」と「出勤簿」が必要になります。これでチェックをしているのは、未払い賃金が無いか等です。

例えば、何かの研修を受けることでもらえる助成金があるとします。その助成金の対象となる研修の日に、賃金がカットされていないか等を見ているのです。その際、最低賃金法に違反していることがわかると、「そんな職場に助成金を支給するのは嫌だな~」と言うことになるのです。

最低賃金も年々上がってしまい、経営を圧迫するようになりつつあります。とはいえ、従業員の生活のことも考えると、「もしもらえるなら助成金で少しでも資金繰りを!」となる気持ちは痛いほどわかります。

ですが、国の制度は助成金をそのような観点では見ていないのですね。助成金申請の際は、「最低賃金に違反していないかどうか?」について、今一度御確認下さい。

2.最低賃金と助成金の関係とは?

「それが助成金と何の関係があるのか?」といわれてしまうかも知れませんが、大いに関係があります。

この最低賃金というのは、「最低賃金法」というものに規定されています。この「最低賃金法」に違反している場合、他の要件を満たしていたとしても、助成金が支給されないケースがあります。というより、支給されないと思った方がよろしいということになります。

各助成金の申請の時に、基本的に「賃金台帳」と「出勤簿」が必要になります。これでチェックをしているのは、未払い賃金が無いか等です。

例えば、何かの研修を受けることでもらえる助成金があるとします。その助成金の対象となる研修の日に、賃金がカットされていないか等を見ているのです。その際、最低賃金法に違反していることがわかると、「そんな職場に助成金を支給するのは嫌だな~」と言うことになるのです。

最低賃金も年々上がってしまい、経営を圧迫するようになりつつあります。とはいえ、従業員の生活のことも考えると、「もしもらえるなら助成金で少しでも資金繰りを!」となる気持ちは痛いほどわかります。

ですが、国の制度は助成金をそのような観点では見ていないのですね。助成金申請の際は、「最低賃金に違反していないかどうか?」について、今一度御確認下さい。

3.高齢者や障害者を雇用したら

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

こちらも日本人だけでなく、外国人労働者も対象になります。

①短時間労働者以外の者

[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

支給額:60万円(50万円)

[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者

支給額:120万円(50万円)

[3]重度障害者等(※1)

支給額:240万円(100万円)

②短時間労働者(※2)

[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

支給額:40万円(30万円)

[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者

支給額:80万円(30万円)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。

※1 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。

※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

外国人労働者を雇用する際は、是非上記の助成金を検討してみてください。

ただし、その外国人に在留資格があるのかは、必ずチェックしておきましょう。「雇ったら実は不法入国者でした」などと言う場合、最悪雇った側も罰せられる可能性があります。

雇用する前に、パスポート、就労資格証明書、外国人登録証明書などを見せてもらい、雇っても問題ない人物かどうか確認しましょう。

3.高齢者や障害者を雇用したら

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

こちらも日本人だけでなく、外国人労働者も対象になります。

①短時間労働者以外の者

[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

支給額:60万円(50万円)

[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者

支給額:120万円(50万円)

[3]重度障害者等(※1)

支給額:240万円(100万円)

②短時間労働者(※2)

[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

支給額:40万円(30万円)

[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者

支給額:80万円(30万円)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。

※1 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。

※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

外国人労働者を雇用する際は、是非上記の助成金を検討してみてください。

ただし、その外国人に在留資格があるのかは、必ずチェックしておきましょう。「雇ったら実は不法入国者でした」などと言う場合、最悪雇った側も罰せられる可能性があります。

雇用する前に、パスポート、就労資格証明書、外国人登録証明書などを見せてもらい、雇っても問題ない人物かどうか確認しましょう。

また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。

正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。

そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、

11月21日~12月20日:21日出勤

12月21日~1月20日:17日出勤

1月21日~2月20日:21日出勤

2月21日~3月20日:14日出勤

3月21日~4月20日:0日出勤

4月21日~5月20日:0日出勤

これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。

その後・・・

5月21日~6月20日:21日出勤

6月21日~7月20日:21日出勤

これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。

したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。

以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。

例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。

窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。

それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。

また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。

正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。

そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、

11月21日~12月20日:21日出勤

12月21日~1月20日:17日出勤

1月21日~2月20日:21日出勤

2月21日~3月20日:14日出勤

3月21日~4月20日:0日出勤

4月21日~5月20日:0日出勤

これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。

その後・・・

5月21日~6月20日:21日出勤

6月21日~7月20日:21日出勤

これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。

したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。

以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。

例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。

窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。

それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。