せっかく良い製品を作っても、宣伝しなければ誰も買ってはくれません。

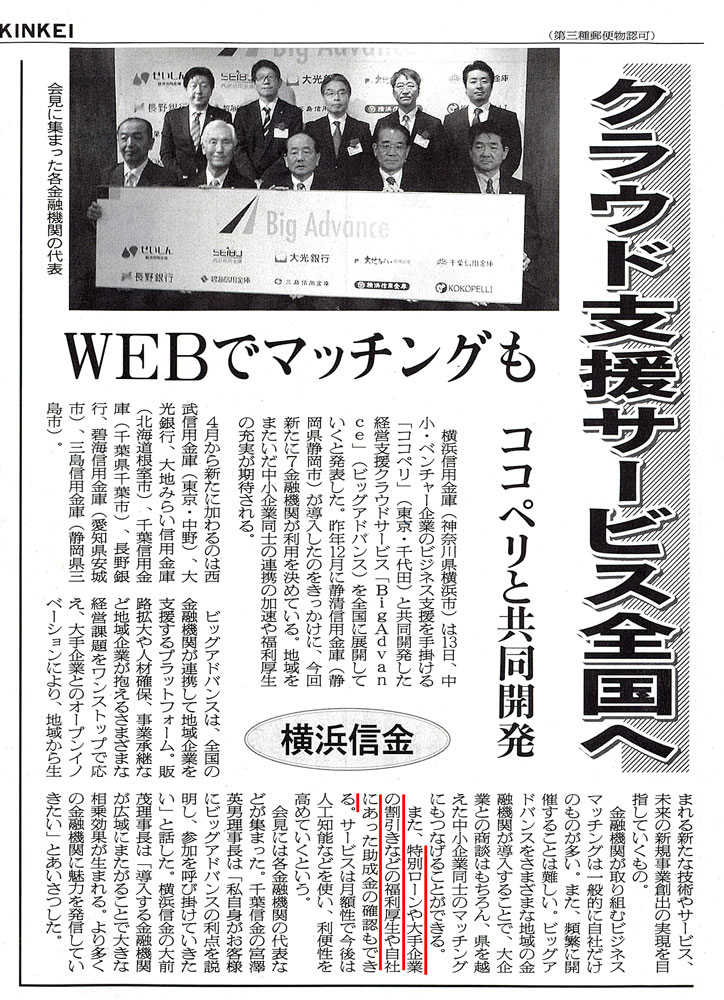

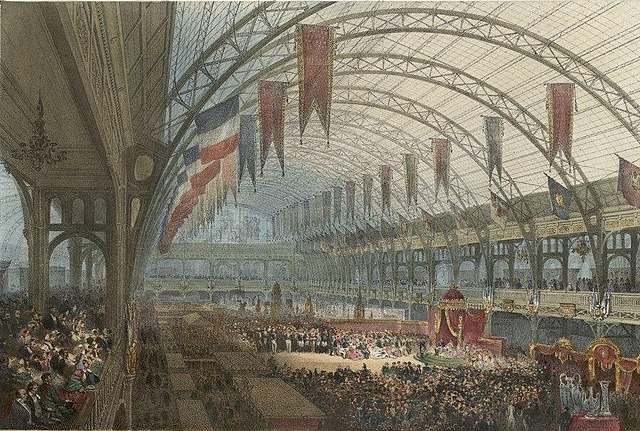

宣伝にはCMやメルマガなどさまざまな手段がありますが、展示会に出展して多くのお客様に実際に見てもらうことも極めて効果的です。

東京都では、販路拡大助成事業という助成金を設けて、都内中小企業者の国内外展示会への出展・PR費用を助成しています。

以下主な要件となります。

せっかく良い製品を作っても、宣伝しなければ誰も買ってはくれません。

宣伝にはCMやメルマガなどさまざまな手段がありますが、展示会に出展して多くのお客様に実際に見てもらうことも極めて効果的です。

東京都では、販路拡大助成事業という助成金を設けて、都内中小企業者の国内外展示会への出展・PR費用を助成しています。

以下主な要件となります。

1.主な申請資格

(1)都内商工会議所・商工会で「経営診断」を受け、当助成事業の利用が有効とされているもの (2)下記ア、イ、ウのいずれかに該当すること ア.直近決算期の売上高が、前期と比較して減少している イ.直近決算期で損失を計上している 法人:営業利益、経常利益、税引後当期純利益のいずれか 個人:所得金額 又は 差引金額 ウ.「アシストコース」※を修了している ※中小企業活力向上プロジェクトの支援策 (3)2期以上の決算を経ていること2.助成対象期間

原則として、最長で交付決定日から1年1か月

3.助成額

(1)助成率 小規模企業者:3分の2 その他中小企業者:2分の1 (2)上限額 150万円4.募集期間

2019年4月1日から2020年1月末日まで5.まとめ

多くの自治体や官庁では、日本の製品や技術力を国内外にアピールするために、中小企業の展示会への出展を積極的に支援しています。 「ウチの製品も展示会でアピールしたい!」とお考えの方は、是非助成金なうで「展示会」と検索してみてください。 ☆上記の申請依頼はこちら! ☆具体的なご相談をされたい方はこちら!(個別相談は有料会員限定となります。) ☆助成金なうはこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!

助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!

助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!

今後も定期的に企業様との共催セミナーを開催し、皆様にお役に立つ助成金・補助金を紹介させていただきます。

よろしくお願いいたします。

今後も定期的に企業様との共催セミナーを開催し、皆様にお役に立つ助成金・補助金を紹介させていただきます。

よろしくお願いいたします。

(1)で実用化した技術・製品等に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成します。

(1).先導的ユーザーへの導入費用助成

助成率:2分の1

助成上限額:200万円

(2).展示会出展・広告費の助成

助成率:2分の1

助成上限額:150万円

(1)で実用化した技術・製品等に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成します。

(1).先導的ユーザーへの導入費用助成

助成率:2分の1

助成上限額:200万円

(2).展示会出展・広告費の助成

助成率:2分の1

助成上限額:150万円

(1)補助率

4分の3

※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品は1/2を補助対象経費とし、これに補助率3/4を乗じます。

※物品費は補助率1/2となります。

(2)補助上限額

1事業者あたり150万円

※機器の総額の上限は20万円となります。

(1)補助率

4分の3

※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品は1/2を補助対象経費とし、これに補助率3/4を乗じます。

※物品費は補助率1/2となります。

(2)補助上限額

1事業者あたり150万円

※機器の総額の上限は20万円となります。

理由の二つ目は、建設業独自の助成金があるからです。

ご存じの通り、助成金の財源は雇用保険料です。

建設業には独自の助成金があるので、保険料の事業主負担分が、他の業種に比べて高く設定されているのです。

では、建設業独自の助成金にはどういうものがあるのでしょうか?実は一般の事業でもらえるものに上乗せして支給される助成金が多いのです。

受給できる助成金については下記をご確認ください。

理由の二つ目は、建設業独自の助成金があるからです。

ご存じの通り、助成金の財源は雇用保険料です。

建設業には独自の助成金があるので、保険料の事業主負担分が、他の業種に比べて高く設定されているのです。

では、建設業独自の助成金にはどういうものがあるのでしょうか?実は一般の事業でもらえるものに上乗せして支給される助成金が多いのです。

受給できる助成金については下記をご確認ください。

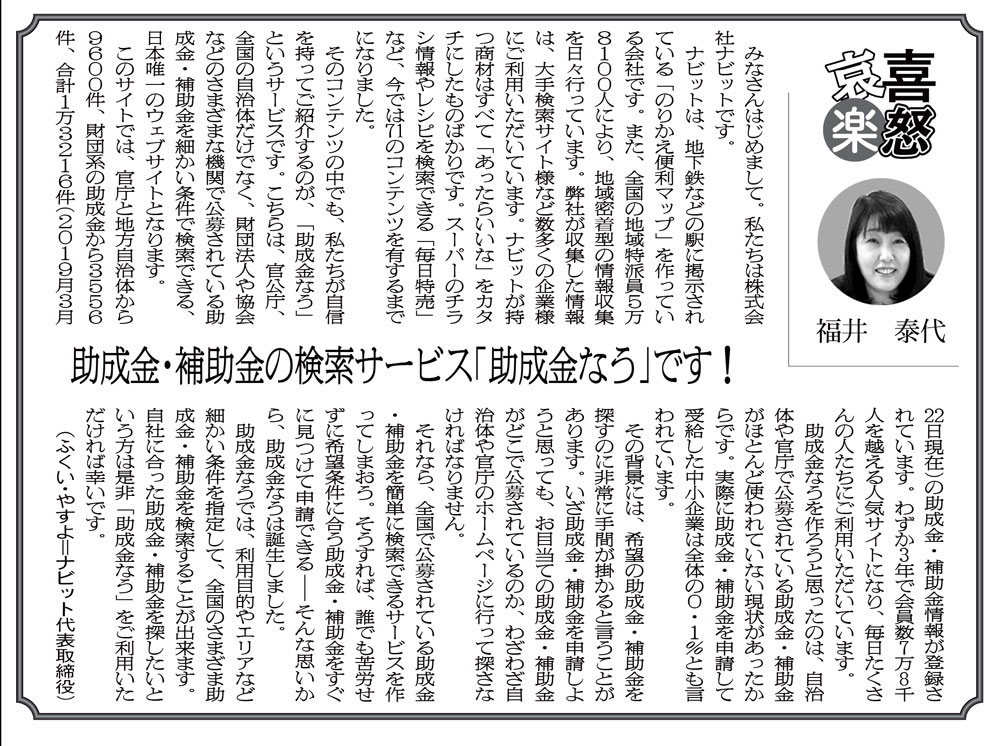

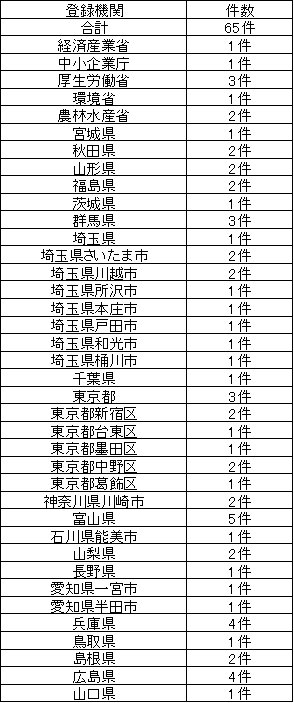

今回もユニークな助成金・補助金を多数登録しました!

助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!

今回もユニークな助成金・補助金を多数登録しました!

助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!

シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。

また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。

シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。

また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。

※1 事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。

※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額。

※1 事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。

※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額。

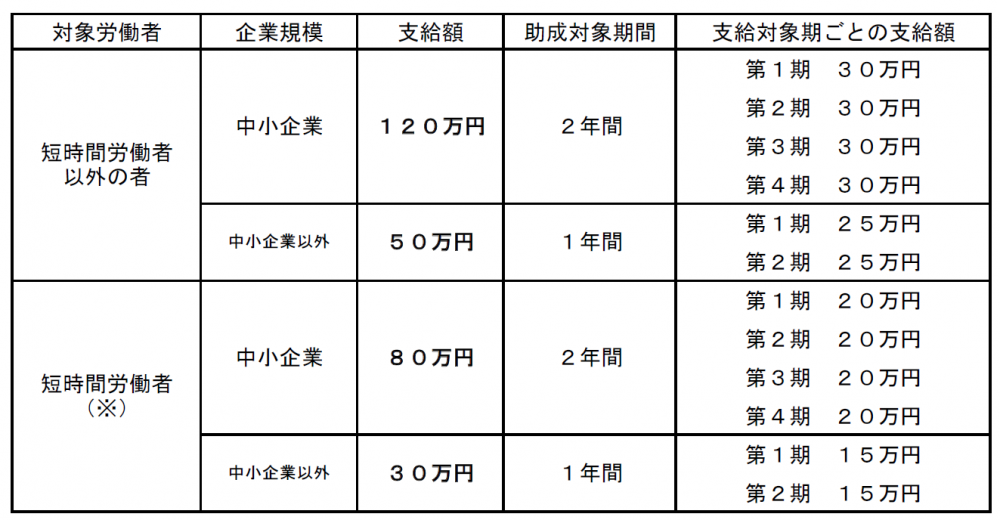

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

(2)支給対象期ごとの上限額

支給対象期ごとの支給額は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合

最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に

次の助成率を乗じた額となります。

中小企業:3分の1

中小企業以外:4分の1

(4)助成金が減額される場合

対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、

または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。

また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には

助成金は支給されません。

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

(2)支給対象期ごとの上限額

支給対象期ごとの支給額は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合

最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に

次の助成率を乗じた額となります。

中小企業:3分の1

中小企業以外:4分の1

(4)助成金が減額される場合

対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、

または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。

また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には

助成金は支給されません。

今回もユニークな助成金・補助金を多数登録しました!

助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!

今回もユニークな助成金・補助金を多数登録しました!

助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!

(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。

(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。

ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。

a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。

b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。

c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。

イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。

(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。

(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。

ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。

a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。

b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。

c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。

イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。

ケースによっては、社会保険労務士でない者が助成金申請書を作成代行したことになるのか判断がつきにくいこともあります。

ここでは、特に判断しづらい3つのケースについてご紹介します。

一、助成金コンサルティング会社と社会保険労務士の提携

社会保険労務士と助成金コンサルティング会社が提携する場合、助成金申請書の作成代行や提出など、社会保険労務士しか行えない業務については、社会保険労務士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。

提携先であるコンサルティング会社が申請書の作成などを含めて一括して業務を受託すれば、社会保険労務士法違反となります。

また、違反をした者から業務の再委託を受けた社会保険労務士も違反と見做されます。

二、社会保険労務士が設立した会社

社会保険労務士が会社を設立した場合であっても、会社そのものは社会保険労務士以外の者になります。

そのため、会社の代表が社会保険労務士であったとしても、会社名義で助成金申請書の作成や提出などを受託することはできません。

受託する場合は、その社会保険労務士の名義にしなければいけません。

三、子会社に助成金申請書を作成させる

子会社に助成金申請書の作成・提出をさせるケースも見られます。

しかし、グループ会社や子会社であっても、社会保険労務士法では「他人」と判断されます。

したがって、子会社が親会社の助成金申請書作成を受託すれば、社会保険労務士しか行えない業務を一般の会社が受託したことになり、違反となります。

ケースによっては、社会保険労務士でない者が助成金申請書を作成代行したことになるのか判断がつきにくいこともあります。

ここでは、特に判断しづらい3つのケースについてご紹介します。

一、助成金コンサルティング会社と社会保険労務士の提携

社会保険労務士と助成金コンサルティング会社が提携する場合、助成金申請書の作成代行や提出など、社会保険労務士しか行えない業務については、社会保険労務士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。

提携先であるコンサルティング会社が申請書の作成などを含めて一括して業務を受託すれば、社会保険労務士法違反となります。

また、違反をした者から業務の再委託を受けた社会保険労務士も違反と見做されます。

二、社会保険労務士が設立した会社

社会保険労務士が会社を設立した場合であっても、会社そのものは社会保険労務士以外の者になります。

そのため、会社の代表が社会保険労務士であったとしても、会社名義で助成金申請書の作成や提出などを受託することはできません。

受託する場合は、その社会保険労務士の名義にしなければいけません。

三、子会社に助成金申請書を作成させる

子会社に助成金申請書の作成・提出をさせるケースも見られます。

しかし、グループ会社や子会社であっても、社会保険労務士法では「他人」と判断されます。

したがって、子会社が親会社の助成金申請書作成を受託すれば、社会保険労務士しか行えない業務を一般の会社が受託したことになり、違反となります。