データ活用なうでは、より皆さまのデータ利活用に寄与するために、さまざまな専門家の方にその知見を伺い、発信してまいります。

バス停情報研究家の佐野一昭(さの・かずあき)さんに、毎月1回「バス路線図データから紐解くバスの乗車方法」をテーマに執筆いただいております。

令和元年はMaaS(Mobility as a Service)元年ともいわれ、今後ますます交通がITの力やデータの力を借りてシームレスになっていくといわれています。そうした中で、日本とアメリカの間、利用者と事業者の間など、いわばデータ活用の交差点に立つ佐野さんから、交通とデータのかかわりについて、ご自身の体験を交えてご紹介いただきます。ぜひご覧下さい。

バスに乗る

今回はバスに乗るための説明をしていきます。

まず、バス停でバスを待ちます。ひとつの路線しか停車しないバス停なら来たバスに乗ればよいですが、複数の路線が停車する場合、自分の乗るバスかどうかを確認する必要があります。

バスがバス停に近づいてきたら、前面上部についている行先表示機を見ましょう。行先表示機には、路線番号や行先などが表示されています。あらかじめ調べておいたものと表示内容が一致しているかを確認して、自分の乗るバスなのか、そうでないのかを判断します。

行先表示機には、そのバスの終点が大きく書かれていることが一般的ですが、終点が車庫などメジャーではない場所の場合は、駅などの多くの人の行先となる手前の場所がかかれていることもありますが、いずれにしても自分が行きたい場所が途中の場合は、それが書かれているとは限りませんので、事前に調べるときには降りたいバス停とともにその路線の主な行先も把握しておくと良いでしょう。

バスの側面(扉の近く)にも行先表示機が付いており、こちらは主な経由地など前面より詳しい情報が書いてありますので、あわせてこちらも見ると判断しやすいと思います。

しかし、どうしても表示機だけで判断できない場合は、「〇〇(降りるバス停名)を通りますか?」などと運転手さんに尋ねましょう。

近づいてくるバスが、自分の乗るバスだとわかったら、軽く挙手する、運転手さんとアイコンタクトするなど、自分が乗りたいことを知らせるようにしましょう。運転手さんからは見にくい場所だったりして、気づいてもらえないこともあるので、とくに夜など暗いときは、目立つようにしましょう。

次に、バスの乗り降りについて説明します。バスの乗り方には、大きくふたつあり、運賃が前払いか後払いかによって、違ってきます。

運賃前払いの場合

運賃を乗車時に払う場合、前扉から乗車します。扉を入ったすぐ前(運転席の左側)に運賃箱が設置されていますので、所定の運賃を入れるかICカードでタッチします。

運賃は均一(どこから乗って、どこで降りても同じ運賃)のことが多く、バス停や運賃箱などに表示されている金額を支払います。なお、一部の路線は距離によって運賃が変わるものの先払いの場合(申告制)があり、そのような場合は運転手さんに降りるバス停を告げてから運賃を支払います。

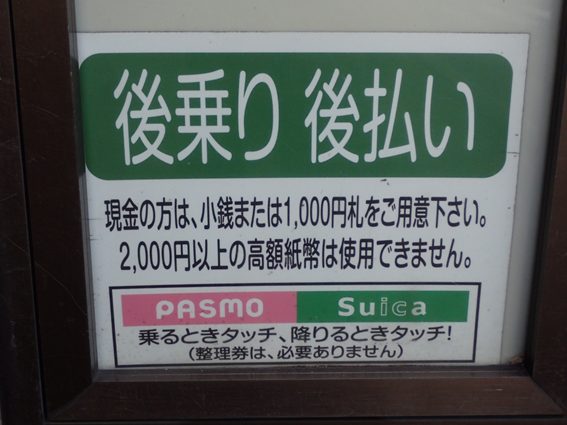

運賃を現金で支払う場合、ちょうどの金額の小銭を持ち合わせていないときは先に両替します。料金箱で両替できることが多いですが、二千円以上の高額紙幣は使えないことが一般的なので、バスに乗る前には千円札は何枚か用意しておくとよいでしょう。

一部の運賃箱には釣銭が出せるものもあります。均一運賃のバスに多いですが、その場合は両替は不要です。料金箱によって機能が異なるので、不慣れな場所などでは支払い前に運転手さんに確認しましょう。

最近では、ICカードが使えるバスも増えてきました。小銭を扱うことなく便利ですが、残高不足だと追加チャージするか差額を現金で支払う必要があります。ICカード残高などを確認できるスマートフォンアプリがあるので、それを使うと支払い前の不安がなくなります。

運賃後払いの場合

距離に応じて運賃が変化するようなバスのほとんどは運賃後払いです。乗車する扉はバス事業者によって異なりますが、多くは中扉で、一部が前扉です。バス停や車体外部にどの扉から乗車するのかを書いてあるので、それを確認しましょう。

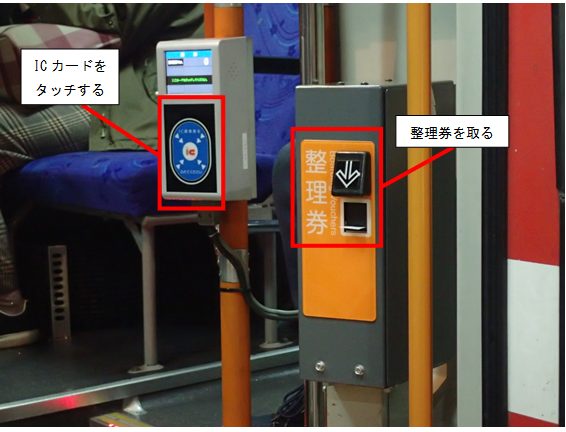

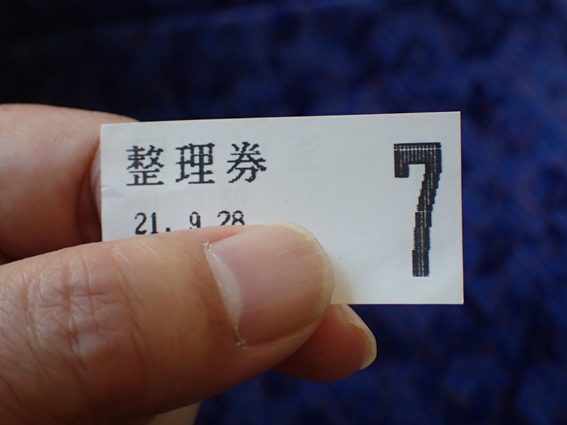

バスに乗るときに、現金の場合は整理券を取ります。整理券とは乗車したバス停を示す番号が書かれた紙切れで、これをもとに降車時に運賃を確認して現金とともに料金箱へ投入しますので、取り忘れないようにします。もし取り忘れてしまうと始発バス停からの運賃を払わなくてはならなくなることがあります。なお、始発バス停では整理券が無い場合があります。

ICカードの場合、整理券は不要ですが、同様に乗車したバス停の記録が必要です。乗車扉の近くにカードをタッチする機械がありますので、忘れないようにタッチします。整理券と同じく、タッチを忘れてしまうと始発バス停からの運賃を請求されてしまうことがあります。

バス車内の前方に運賃表示機が付いています。降車時はこの表示機に表示された運賃を用意して運賃箱に投入します。もし、ちょうどの小銭が無い場合は事前に両替が必要ですが、走行中は危険ですから、信号などでバスが停まったときに両替しましょう。

運賃表示機の見方は、まず整理券に書かれた番号を料金表の中から探し、その下に書かれた金額が運賃です。整理券の番号が多いときなどは表示機に該当する番号が表示されていないときがありますが、しばらく待てば表示が切り替わります。運賃は距離によって変化するので、降車バス停が表示されたときの運賃を支払うことになります。

ICカードの場合は降車時のタッチで自動的に支払われるので、運賃表示機を見ていなくても大丈夫ですが、カード残高が不足していると支払えませんので、支払い前にチャージする必要があります。両替と同様にバス停車時に行ってください。

バスから降りるときは、出口と書かれた扉(先払いの場合は中扉が多く、そうでない場合は前扉)から降りますが、走行中はバスが揺れて危険なため、必ずバスが停車するまで席に座っておきます。席が埋まってしまっている場合は立たざるを得ませんが、席が空いていれば座るようにしましょう。

執筆者情報

佐野 一昭(さの・かずあき)

バス停情報研究家。

1968年生まれ、広島県出身。幼少期からバスが大好きで20代で全国各地のバスを見てまわり47都道府県訪問。最近はアメリカのバスにも興味が出てきて毎年渡米、20を超える都市でバスの使い勝手を体験している。まったく異業種の企業に就職したが、バス情報をうまく利用者に伝えたい思いで2014年に独立。現在は、利用者とバスの接点であるバス停位置情報を現地調査し、それを企業などに提供している。

ご意見やご感想をお寄せください

データ活用なうでは、今後もより皆さまのデータ利活用に寄与するために、さまざまな専門家の方にその知見を伺い、発信してまいります。

今回の記事がためになった、実務に役に立った方は、ぜひいいね!やシェアをお願いします。

また、筆者の方へご意見・ご感想がありましたら、コメント欄や下記からお問い合わせください。

それでは、次回の記事にもご期待ください!