データ活用なうでは、より皆さまのデータ利活用に寄与するために、さまざまな専門家の方にその知見を伺い、発信してまいります。

バス停情報研究家の佐野一昭(さの・かずあき)さんに、毎月1回「バス路線図データから紐解くバスの乗車方法」をテーマに執筆いただいております。

令和元年はMaaS(Mobility as a Service)元年ともいわれ、今後ますます交通がITの力やデータの力を借りてシームレスになっていくといわれています。そうした中で、日本とアメリカの間、利用者と事業者の間など、いわばデータ活用の交差点に立つ佐野さんから、交通とデータのかかわりについて、ご自身の体験を交えてご紹介いただきます。ぜひご覧下さい。

時刻表

時刻表は、どの便(車両や列車など)が、いつ、どこに居るのかをまとめたもので、多くの場合、縦横の二つの要素で構成された二次元的な表です。

数字がたくさん書かれた表なので、慣れないと何をどう見ればよいのか、分かりづらいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここではその見方について説明していきます。

時刻表の種類

バスの時刻表には、大きくふたつの種類があります。ひとつは、バス停に貼られているような一か所だけの時刻をまとめたもので、もうひとつは、冊子などで配布されている路線ごとに便を基準にしたものです。

それでは、具体的な例をもとに説明していきましょう。

バス停などの一地点の時刻表

バス停には、そこにいつバスがやってくるのかをまとめた時刻表が貼られているのが一般的です。

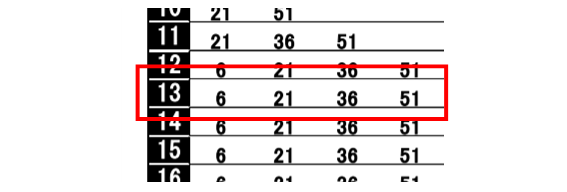

もっともシンプルな場合は、縦軸が時刻になっており、時系列で上から下へ時刻が並んでいます。左側にその行の時刻、右側の広い部分に分が横書きに書かれています。

例えば、現在の時刻が13:30だとすると、まず13時の行を見ます。分のところには、6分、21分、36分、51分が並んでいますから、この後いちばん早いバスは13:36に来る予定だということがわかります。

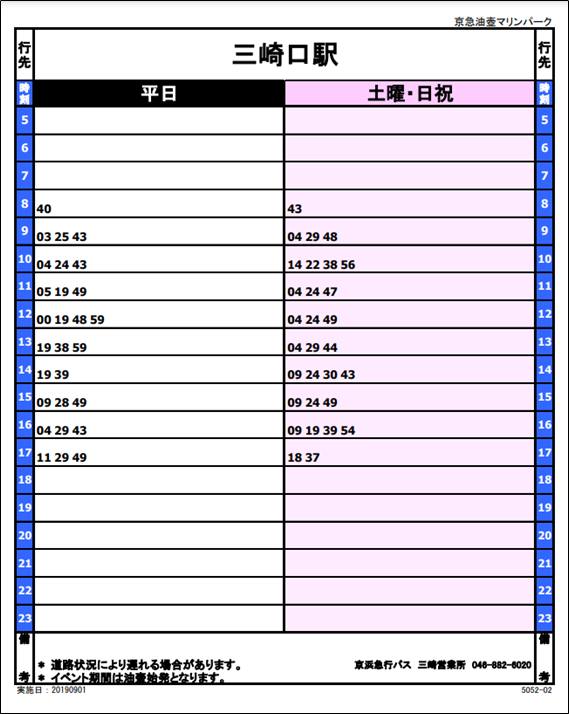

バスは平日と休日で運行パターンが異なる場合が多く、そのようなときは平日と休日を列で分けて表現することが多く、背景色を変えるなど、一目で区別できるような工夫をした時刻表もよく見かけます。例えば今日が日曜日ならピンク色の部分を見ることになります。

ひとつのバス停にやってくるバスの行先や経由地が複数ある場合は、分に記号や文字を添えることで分けている場合もあります。添え字は時刻表の下の方などに凡例があるので、それを参照します。

さて、この形式の時刻表は、あるバス停だけの時刻表なので目的地や終点に何時に着くのかということは、残念ながらこれだけではわかりません。

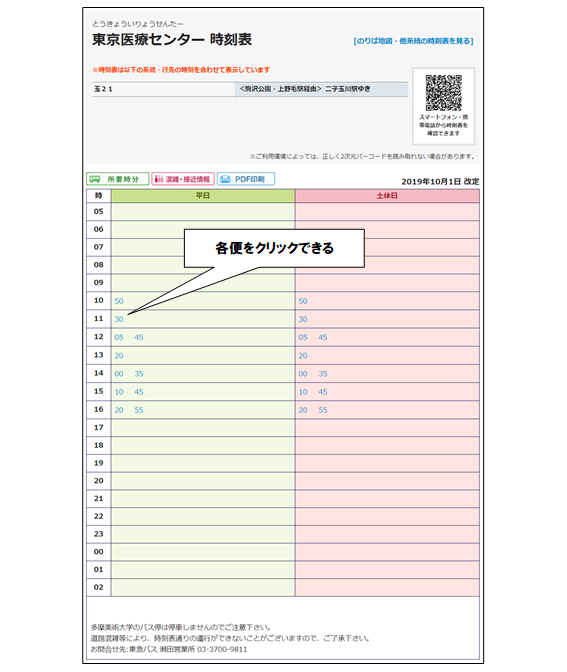

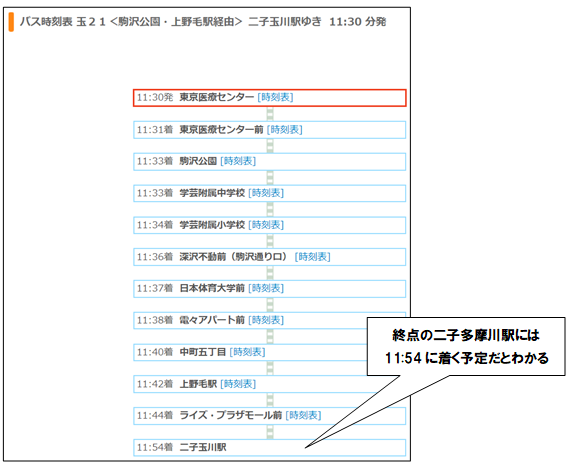

最近では、バス停だけでなく、ウェブサイトでもこの形式の時刻表が閲覧できる機会も増えました。すべてではありませんが、時刻がクリックできる場合、その便の各バス停の時刻を見ることができる場合もあります。

たとえば、11:30の便をクリックすると、この便が停車するバス停すべての到着時刻が表示され、終点の二子玉川駅には11:54着で24分かかることがわかります。

配布物などの路線ごとの時刻表

書店で売られている鉄道時刻表に掲載されている時刻表がこの形式なので、見慣れている方もいらっしゃるでしょう。

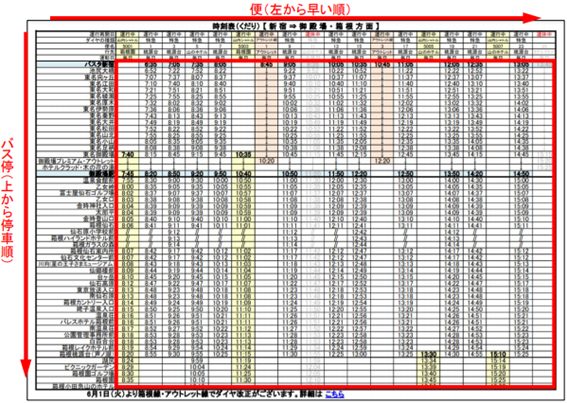

一般的に、縦方向はバス停や駅で、進行方向ににあわせて上から下に向かって並んでいます。それぞれ便は縦方向に並んだ時刻の順に進んでいきます。横方向は時系列になっており、左から右に向かって早い便から遅い便が並んでいます。

この形式の時刻表では、それぞれの便がどこから出発してどこまで行くのか、途中でどこに停車するのかなどがわかります。

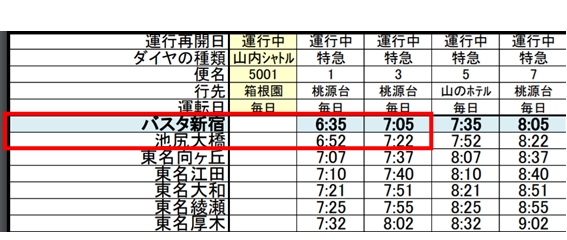

この時刻表の場合、上5行は便に関する情報で、運行日や便番号、行先などがかかれており、それぞれの列(縦方向の列)がどのような便なのかを簡単に把握することができます。

【1行目】運行再開日

コロナ禍で運休中の便には運休中と書かれています。

【2行目】ダイヤの種類

新宿から箱根へ行く便は特急、新宿から御殿場プレミアム・アウトレットへ行く便はアウトレット線、御殿場から箱根へ行く便は山内シャトル

【3行目】便名

各便の便名です。特急とアウトレット線は事前予約できますが、その切符などに便名が表示されますので、乗る便がどれかを見分けることができます。

【4行目】行先

各便の行先が書かれています。

【5行目】運転日

運転される日が書かれています。

左の1列はバス停で、上から各便が停車する順に並んでおり、それぞれの行(横方向の行)は、各便のそのバス停発着時刻が書かれています。そして、空欄はそのバス停にはバスが来ないことを示しており、↓は通過、//は別経路で通らないバス停です。

たとえば、6行目はバスタ新宿発の時刻で、3列目は特急1便で6:35、4列目は特急3便で7:05だということがわかります。また、7行目は池尻大橋発の時刻で、特急1便は6:52、特急3便は7:22だとわかります。

また、バスタ新宿から箱根桃源台へ行く場合、特急1便から特急21便までの10便のいずれかが使えることがわかります。しかし、途中の箱根ガラスの森で途中下車しようとすると、特急3便、特急9便、特急15便、特急19便の4便しか停まらないことがわかります。

さて、バスタ新宿発10:05発の特急13便に乗ると御殿場駅には11:50に着くことがわかります。ちょうどお昼なので御殿場駅の近くで昼食を食べて少し休憩することにしましょう。そして、再びバスで箱根桃源台まで行くには、1時間後の特急17便かその次の特急9便に乗るのが良さそうです。このように途中下車して後の便に乗り継ぐ場合、時刻表は左から右に向かって時系列で並んでいるので、最初に乗る便より右側に書かれている便が乗り継げる便になります。

なお、ときどき縦と横が入れ替わった時刻表(縦が時系列、横がバス停)がありますが、向きが変わっただけで、表現されていることは同じです。

最近では、乗換検索アプリや地図アプリの乗換検索機能などで、現在地と目的地を指定すれば、適切なバスや電車などの乗り継ぎ方がわかるようになりましたから、今回説明したような時刻表を使わなくても目的地へ行くことは可能でしょう。しかし、途中下車するなど少し複雑な乗り方をしようとすると、時刻表を使うことで意外な気付きなどもあったりして、移動のバリエーションを増やせるように思います。状況にあわせて、アプリや時刻表を使い分けると良いでしょう。

執筆者情報

佐野 一昭(さの・かずあき)

バス停情報研究家。

1968年生まれ、広島県出身。幼少期からバスが大好きで20代で全国各地のバスを見てまわり47都道府県訪問。最近はアメリカのバスにも興味が出てきて毎年渡米、20を超える都市でバスの使い勝手を体験している。まったく異業種の企業に就職したが、バス情報をうまく利用者に伝えたい思いで2014年に独立。現在は、利用者とバスの接点であるバス停位置情報を現地調査し、それを企業などに提供している。

ご意見やご感想をお寄せください

データ活用なうでは、今後もより皆さまのデータ利活用に寄与するために、さまざまな専門家の方にその知見を伺い、発信してまいります。

今回の記事がためになった、実務に役に立った方は、ぜひいいね!やシェアをお願いします。

また、筆者の方へご意見・ご感想がありましたら、コメント欄や下記からお問い合わせください。

それでは、次回の記事にもご期待ください!