日本で最初に売られた福袋は江戸時代

中身は買ってからのお楽しみ・・福袋の起源・由来には様々な説があるようです。言葉の由来としては、七福神の一人で大きな袋と打ち出の小槌を持ち、福を司る「財産の神様」とも言われる大黒さまとの説が有力です。

百貨店の大丸松坂屋のWebサイトによると、福袋は日本橋の呉服店・越後屋(三越の前身)が冬物の売り出し時に裁ち余りの生地を袋に詰めて売ったのが始まりとなり、江戸で評判になったとのこと。

大丸の前身・大丸屋も正月の初売りなどで端切れを入れた袋を販売したそうです。

また、江戸時代の福袋が確認される前には明治時代説もあって、松屋の前身・鶴屋呉服店や松坂屋の前身・いとう呉服店が販売したとの記録が残っています。

ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「福袋について」アンケートを実施しました。

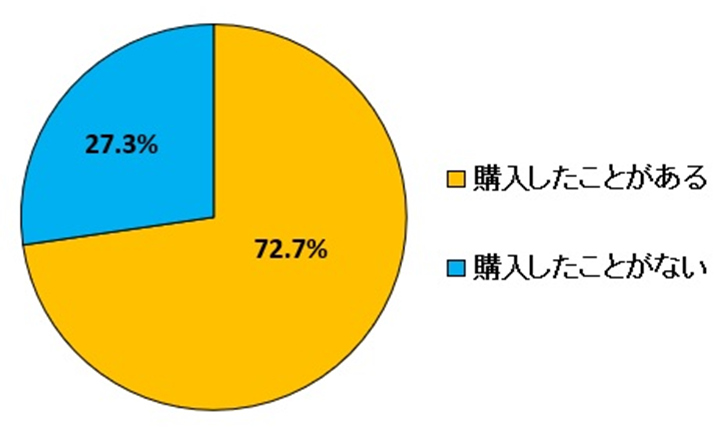

福袋を「購入したことがある」のは7割超

【調査】

質問:これまでに福袋を購入したことがありますか?(対象:1,000名)

72.7%が過去に福袋を「購入したことがある」と回答しています。

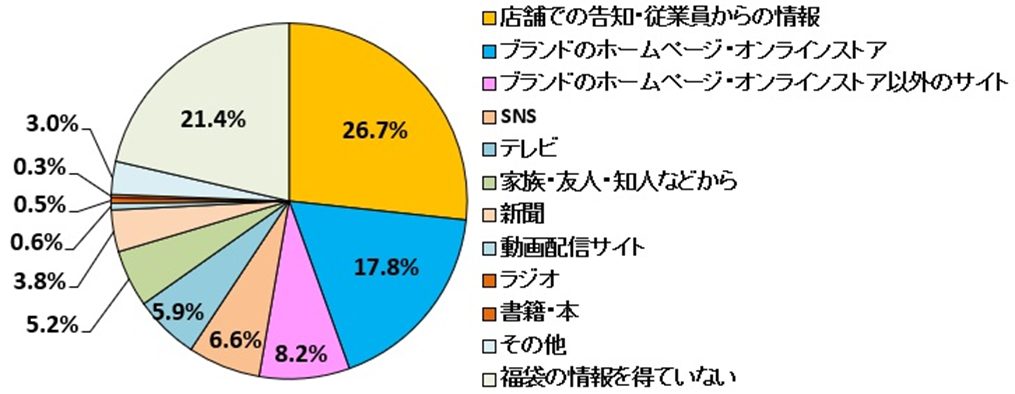

購入の情報源は「店舗での告知・従業員から」が最多

【調査】

質問:福袋の情報をどのように得ていますか?(複数選択可、回答数:1,522)

購入の際の情報源は「店舗での告知・従業員からの情報」がトップで、総回答数26.7%。

次いで、「ブランドのホームページ・オンラインストア」(総回答数17.8%)、「ブランド以外のサイト」(総回答数8.2%)となっています。

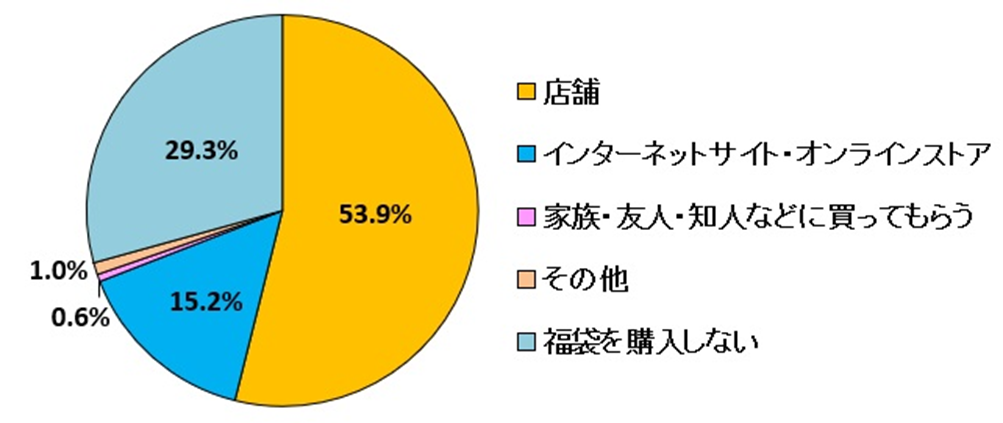

実際に購入するのは「店舗」が半数以上

【調査】

質問:福袋をどのように購入することが最も多いですか?(対象:1,000名)

実際に購入する方法は「店舗」が53.9%で、他を引き離しています。福袋というイメージが行動に反映されているかもしれませんね。

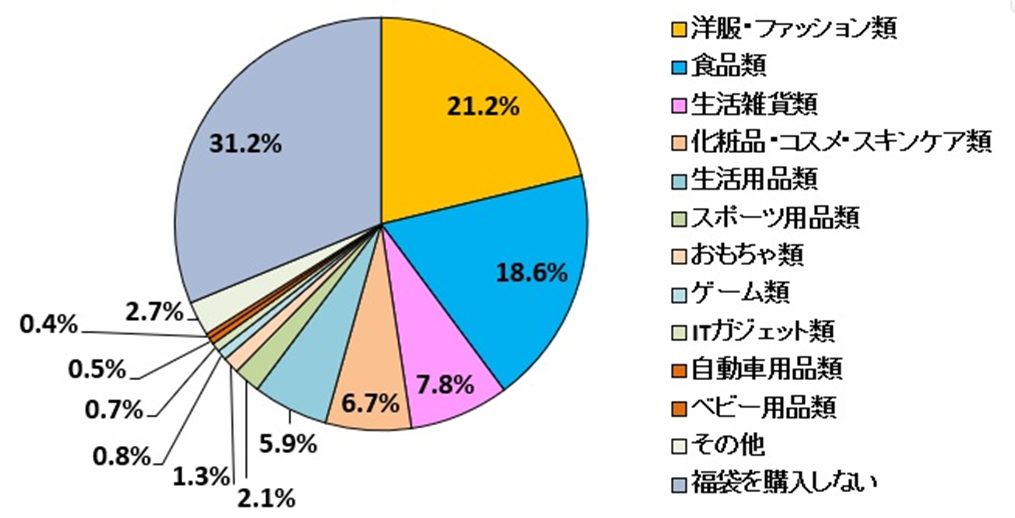

購入したいジャンルの1位は「洋服・ファッション類」

【調査】

質問:年末年始で購入したい福袋のジャンルは何ですか?(対象:1,000名)

購入したい福袋のジャンルで第1位は「洋服・ファッション類」で総回答数の21.2%。「食品類」(18.6%)、「生活雑貨類」(7.8%)がこれに続いています。

購入の理由は「お買い得感」と「楽しさ」

【調査】

質問:福袋を購入する理由は何ですか?(対象:1,000名)

フリー回答なので単純に分類できませんが、購入する理由のトップは「お買い得感」で、300人以上。次いで「楽しみ、ワクワク感、ドキドキ感」が約200人。この2項目が具体的な理由を挙げた回答のほとんどを占めました。

フリー回答の一部を原文のまま紹介しましょう。

「お得感があるから。あと縁起を担いで」

「ワクワク感とお得に好きなお店やブランドの商品が手に入るから」

「安い値段でどれだけのものが入っているのか楽しみたいから」

「一年の初めに福がくるという縁起を担いで」

「どんなものが入っているのか、開けるときに楽しみがあるから」

オンラインストアの増加など変化する福袋商戦の形

アンケートの結果にも表れていますが、福袋を取り巻く環境の変化で最も大きなことは、インターネットの登場でしょう。情報を得るのも購入するのも「店舗」の優位は変わっていませんが、インターネットへのシフトは顕著です。

データはコロナ禍前の2019年1月に発表されたものですが、インターネット上のオープン広告プラットフォームを提供する「クリテオ」が、アンケートと実際の取引実績データを照らし合わせた「Eコマース年末商戦・初売りデータ分析※」によると、半分の福袋購入者が「オンライン予約&決済にシフト」しているそうです。

クリテオの調査では、オンライン上の初売りのピークは元旦のようですが、コロナ禍が始まって以来3度目の福袋商戦はどのようになるのか、注目されます。

※EコマースとはECとも言い電子商取引のことです。

1000人アンケート

今回の記事で引用したアンケート結果をはじめ、ナビットでは、1000人規模のアンケートを、お手軽にご依頼・ご購入いただけます。

1000人アンケートとは

「1000人アンケート」とは、ナビットが運営する「Sohos-Style」へ登録している全国約63,400人の調査モニターを対象に、性別、年齢、居住地、属性など実態の明らかなモニターを絞り込んでアンケートを実施出来るサービスです。

調査モニターの中心は、30~50代の女性です。

消費者である主婦をはじめ「実態」のある「生の声」としてアンケートの回答を得る事が出来るので、一般的なアンケート調査を行う多くのアプリ系モニターとは違い「定量的」な数値情報だけでなく「定性的」な「質」に関する情報を集める事が出来ます。

お気軽にご利用下さい!

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください!