こんにちは。ハリ丸です。

今回も前回に引き続きAIについて話そうと思います。

最近のAIは、人間と区別がつかないほど自然に文章をつくり、質問に答えたり、雑談を続けたりできるようになりました。

メールの下書きを任せたり、ビジネス文章を整えてもらったり、あるいは気軽に相談相手になってもらったりと、生活や仕事の中で当たり前のように活用されつつあります。

しかしながら、AIは「理解」しているわけではなく実際には「言葉と言葉のつながり」を学習して、そこから最も自然な流れを選び取っているにすぎません。それなのに、どうして私たちはAIと話すと“会話している”という感覚になるのでしょうか。

1. 言葉の“つながり”を学習している

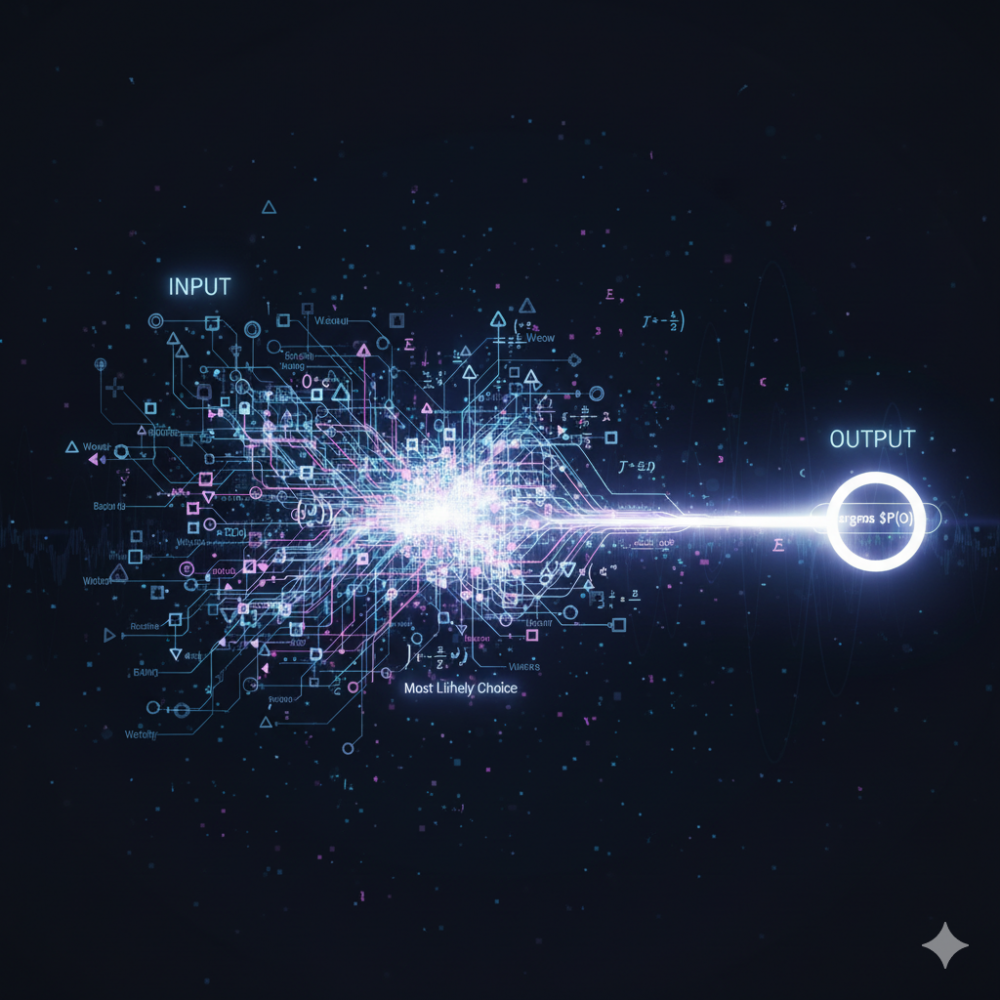

AI(特に大規模言語モデル[LLM]と呼ばれるもの)は、膨大な文章データを学習しています。その過程で「どんな言葉がどんな場面で出やすいか」というパターンを膨大に覚えています。

たとえば小説、ニュース記事、SNSの投稿、論文など、あらゆる種類のテキストから「言葉の並びやすさ」を統計的に学んでいます。

そのため「ありがとう」の後に「ございます」が続く可能性が高い、といった小さな規則から、「会議での議事録はこういう表現が多い」といった文体の特徴まで、幅広く再現できるようになります。

つまりAIは“辞書のように単語の意味を理解している”のではなく、“地図のように言葉同士のつながりを覚えている”存在だといえます。

極端に言うと「確率的次単語予測器」に過ぎません。

2. 人間の会話も“パターン”に頼っている

実は私たち人間も、日常会話では膨大な経験から得た“言葉のパターン”に頼っています。

朝のあいさつを考えてみましょう。

「おはよう」と言われたとき、多くの人は深く考えなくても「おはよう」と返します。

これは言葉を理解したというよりも、過去の経験に基づく“自然な反射”です。

また、ビジネスのメールでも同じことが起こります。

「お世話になっております」と書き出すのは、相手の状況を逐一考えた結果ではなく、社会的に定着したパターンだからです。

AIがしていることも、このような“言葉の決まりごと”や“よくあるつながり”を学び、それを活用して返答していることに近いです。

3. 文脈を“理解しているように”見えるのは積み重ねのおかげ

AIは単語を一つひとつ予測しているだけではありません。

直前の数語だけを見るのではなく、会話全体を一度に処理できるため、質問の流れや前のやり取りを踏まえて「次にふさわしい言葉」を選び続けることができます。

その積み重ねがあるからこそ、AIの返答は単なる言葉の連想ではなく、まるで文脈を理解しているかのように見えます。

例をあげると、

「明日、東京で傘は必要かな?」

→ この場合、AIは天気予報や雨に関する答えを返します。

「新しい傘を買おうと思うんだけどおすすめは?」

→ こちらでは、傘のデザインや機能性の話が中心になります。

同じ「傘」という言葉でも、前の文脈によってまったく異なる話題につながります。

きちんと前後関係の単語もふまえて言葉を選択します。ただ、これも理解しているのではなくあくまで確率が前提となっています。

4. “知能”に見えるのは人間が意味を読み取るから

忘れてはいけないのは、AIが出しているのはあくまで「文字列」だという点です。

その文字列に意味を感じ取り、「これは答えだ」「これは会話だ」と解釈するのは人間の側の役割です。

たとえばテレビのドラマで、俳優がセリフを読むとき、その言葉に本物の感情や人格を感じるのは観ている私たちです。

AIとのやり取りも似ています。AIはただ文章を組み立てているだけですが、私たちがそこに意味や意図を見出すことで、“知能”や“会話”として成立してしまうのです。

まとめ

AIは人間のように「考えている」わけでも「理解している」わけでもありません。

ただし、言葉のつながりを膨大に学び、文脈に沿って次に来る言葉を積み重ねていくことで、結果的に私たちが理解できる文章を生み出しています。

その積み重ねの精度が驚くほど高いため、私たちはAIに知性や人格を感じ取ってしまいます。

そして、この「人間のように見える」という錯覚こそが、AIを便利に感じさせ、同時に誤解を生みやすい部分でもあります。

AIの正体を知ることは冷静に使いこなすための第一歩です。

これからの時代、AIはますます身近になります。だからこそ「AIはなぜ人のように自然に話せるのか」という問いに答えを持っていることは、大きな意味を持つでしょう。