食品主要105社の年内値上げは1万品目を突破

今年に入って食品などの値上げラッシュが家庭を直撃。ウクライナ情勢や円安などを背景に物価の上昇が続いています。

信用調査会社の帝国データバンク(TDB)が6月1日に発表した「食品主要105社」価格改定動向調査によると、5月末までに累計1万789品目で値上げの計画が明らかになりました。

このうち、約6割の6,285品目は6月までに値上げを実施。7・8月は3,000品目を超え、9月以降も1,000品目以上の値上げ計画がわかっています。価格改定率(各品目での最大値)は平均で13%にもなっており、値上げ幅は拡大しています。

分野別では加工食品が最も多くて、全体の40%に当たる4,288品目。酒類・飲料は前月調査から倍増し、2,263品目(21%)。次いで調味料が2,153品目(20%)となっています。

値上げは食品だけに限らず、原油の高騰などを受けて電気・ガス料金をはじめ、あらゆる分野に広がっています。

ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「値上げについて」をテーマにアンケートを実施しました。

9割以上が値上げを「感じている」

【調査】

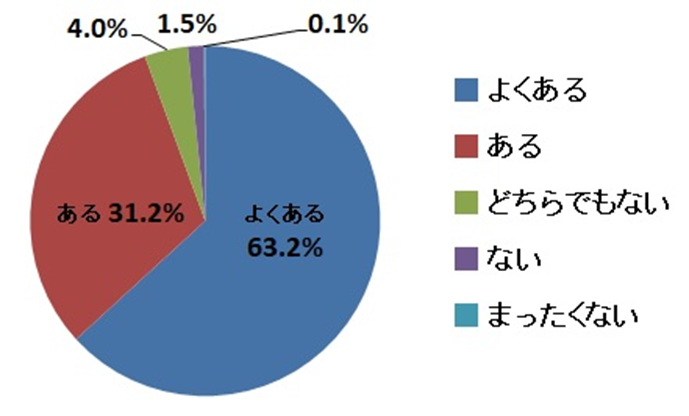

質問:値上げを感じることがありますか?

値上げを感じることが「よくある」と「ある」を合わせると9割を超えており、ほとんどの人が日々値上げを肌で感じていることがわかります。

8割以上が「生活に影響がある」

【調査】

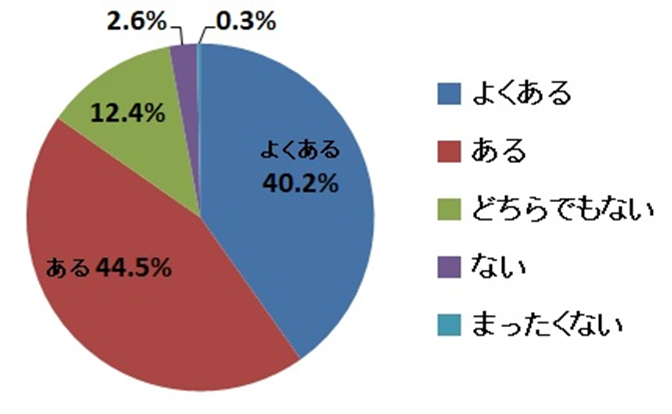

質問:値上げによって生活に影響はありますか?

8割を超える人が値上げが何らかの形で「生活に影響している」と答えています。

値上げで困るのは「電気料金」「灯油・ガソリン」「食品」など

【調査】

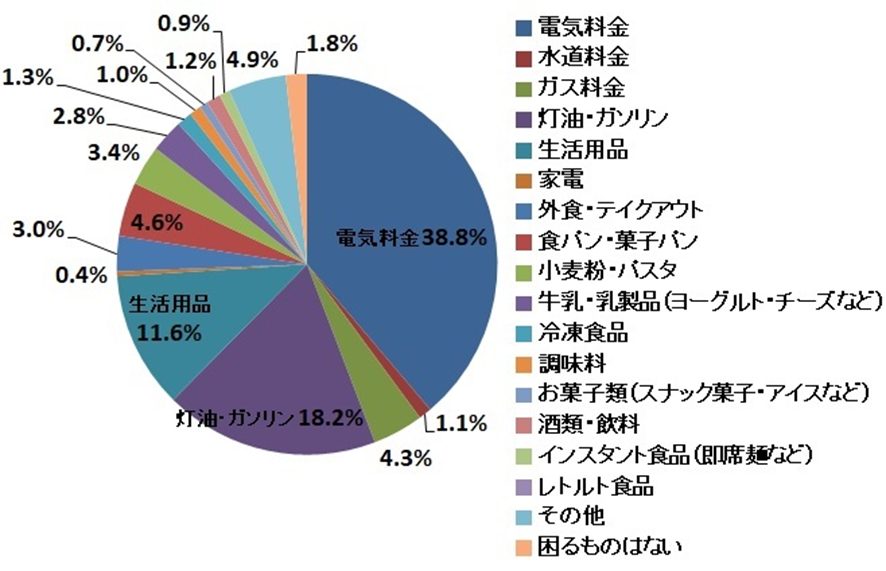

質問:値上げによって一番困るのは何ですか?

「電気料金」「水道」「ガス料金」「灯油・ガソリン」の光熱費関係が合計で約6割を占めています。次いで食品類の9項目が合わせて2割弱、「生活用品」が1割強。生活全般に影響が及んでいることが回答に表れています。

節約意識が「高くなった」人が7割

【調査】

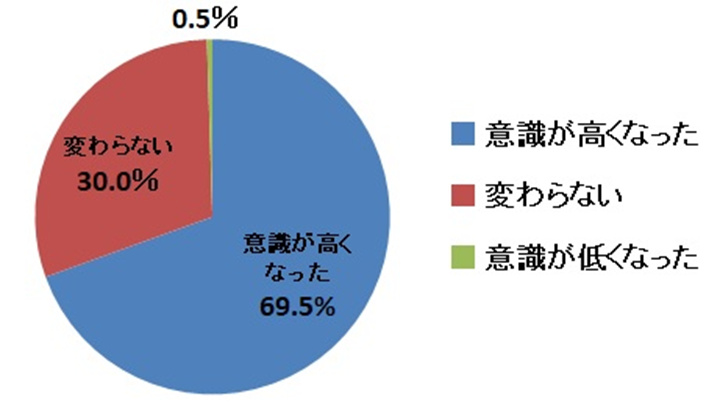

質問:値上げによって節約意識に変化はありますか?

約7割の人が「節約意識が高くなった」と答えています。「変わらない」人の比率が3割と結構多いのですが、今後の推移によっては変わる可能性が大きいのではないでしょうか。

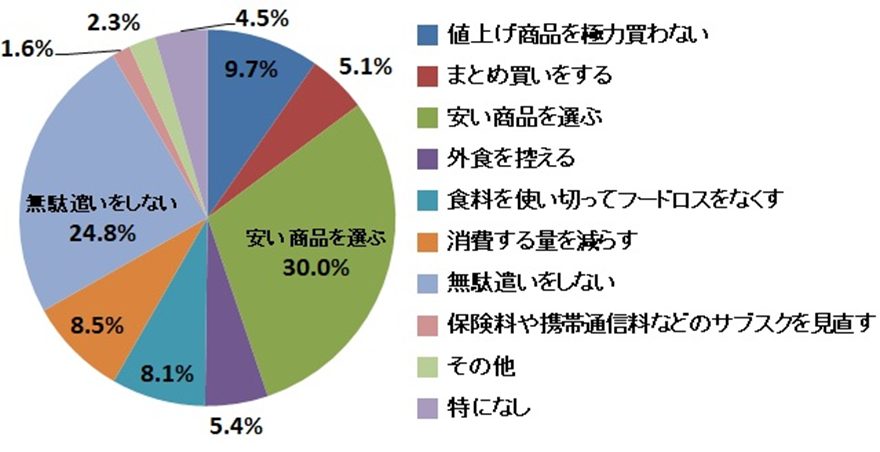

節約する手段は「安い商品を選ぶ」「無駄遣いをしない」

【調査】

質問:値上げによって節約する手段は何ですか?

「安い商品を選ぶ」がトップで3割。「無駄遣いをしない」を合わせて半数を超えています。「値上げ商品を買わない」も約1割あります。

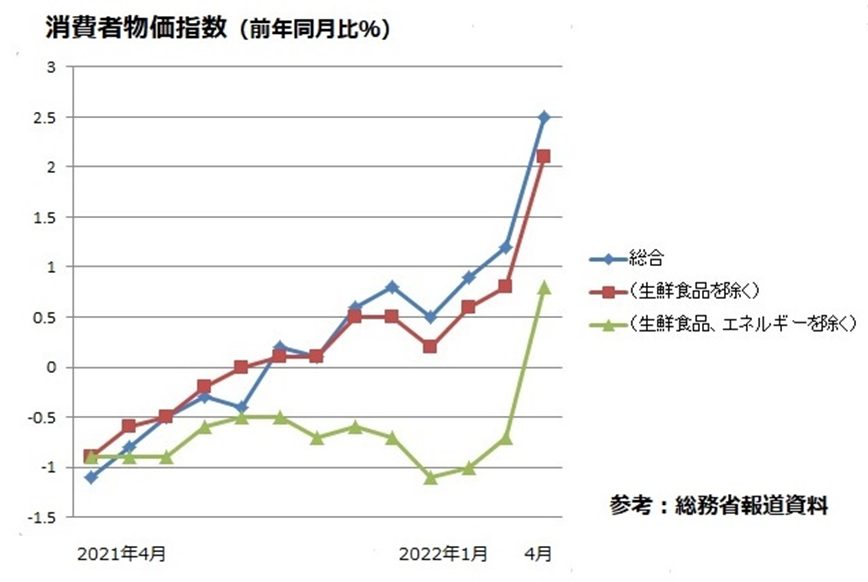

消費者物価指数は前年同月比「+2%」台に

日本経済は長い間、モノ余りを背景に物価が上がらないデフレが続いてきました。しかし、今年に入ってからの値上げラッシュはすさまじく、国が発表する消費者物価指数は急上昇しています。

図は、総務省が毎月発表している消費者物価指数(前年同月比・%)を、2021年4月から2022年4月にかけてグラフにしたものです。このうち、2022年4月の総合指数は前年同月比+2.5%と、7年2ヵ月ぶりに2%を突破しました。また、生鮮食品を除いた総合指数も同2.1%と2%台に乗っています。

品目別で前年同月比の大きいもの(値上がり率)を抜き出してみると、タマネギが98.2%でほぼ倍に。リンゴ35.9%、食用油36.5%、電気代21.0%、ガソリン15.7%などとなっています。

気になるのは「物価は今後どうなるのか?」ですが、日本銀行は長く続けてきた金融緩和政策をいま転換する姿勢は見せておらず、ニッセイ基礎研究所などの専門家は「各調査でバラツキはあるが、上昇する方向で推移していることは概ね同様」と予想しています。

1000人アンケート

今回の記事で引用したアンケート結果をはじめ、ナビットでは、1000人規模のアンケートを、お手軽にご依頼・ご購入いただけます。

1000人アンケートとは

「1000人アンケート」とは、ナビットが運営する「Sohos-Style」へ登録している全国約63,400人の調査モニターを対象に、性別、年齢、居住地、属性など実態の明らかなモニターを絞り込んでアンケートを実施出来るサービスです。

調査モニターの中心は、30~50代の女性です。

消費者である主婦をはじめ「実態」のある「生の声」としてアンケートの回答を得る事が出来るので、一般的なアンケート調査を行う多くのアプリ系モニターとは違い「定量的」な数値情報だけでなく「定性的」な「質」に関する情報を集める事が出来ます。

お気軽にご利用下さい!

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください!