データ・リストの販売、調査代行ならナビット > 助成金ブログ > 大阪府の助成金・補助金情報

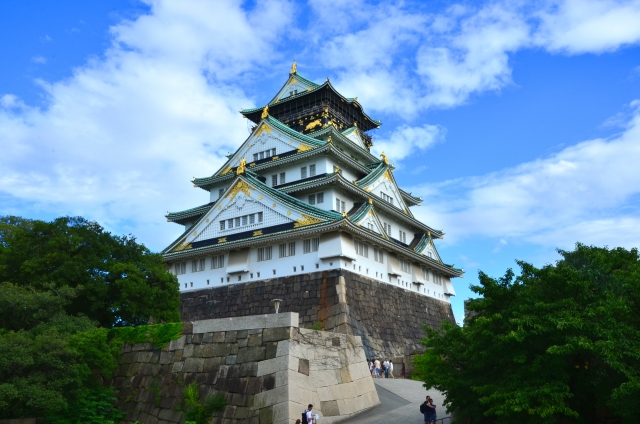

今回は安土桃山時代に築かれ江戸時代に修復された城で国の特別史跡にも指定されている大阪城で有名な、大阪府の助成金・補助金をご紹介したいと思います。 1.大阪府の助成金・補助金のご紹介 ナイトカルチャー補助金 「大阪都市魅力創造戦略2020」に掲げる「安全で安心して楽しめる24時間おもてなし都市」の実現に向け、観光客が昼夜を問わずまちに魅力を感じ、安全で安心して旅行を楽しめる都市の実現を目指し、ナイトカルチャーの発掘・創出を行います。 2.補助内容について

【対象者詳細】

応募資格は、大阪府内で交付要綱第3条に掲げるナイトカルチャー事業を実施するものであって、会社法に基づく株式会社等、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人等の法人格を有するものとします。

【補助対象事業】

補助対象となる事業は、ナイトカルチャー実施事業者が自主的に実施するもののうち、

次の(1)から(8)までの要件を全て充たす事業

(1)主にインバウンドの観光客が大阪の夜の魅力を体験することができる事業であって、

次の①から④のいずれかに該当するもの

①音楽、演劇、古典芸能、ノンバーバルパフォーマンスなどの舞台芸術事業

②和楽器、舞踏、伝統衣装、芸道、工芸等の日本・大阪の文化を体験できる事業

③アニメ・漫画をはじめとするポップカルチャー等の集客イベント事業

④その他大阪の魅力を体験できる事業

(2)大阪府内で行われる事業であること

(3)広く一般に開かれた事業であること

(4)宗教的又は政治的な宣伝意図を有しないこと

(5)事業の開始時間が18時以降かつ事業終了時間が20時以降のもの

(6)年間の実施回数が5回以上かつ実施日数が3日以上のもの

(7)1回あたりの募集定員が概ね100名以上の事業

(ただし、(1)②に該当するものは、概ね20名以上の事業)

(8)飲食を伴わない事業であること

【補助金額】

1事業につき「補助対象経費」の2分の1以内、かつ500万円を上限とします。

※くわしくはこちらをご覧ください。

3.他の大阪府の助成金情報

ふれあいの場補助金

補助金を利用して商業共同施設を設置

4.まとめ

このように大阪府では特有の助成金・補助金があります。

募集期間が様々ございますので、見逃さないように

頻繁にチェックする事をお勧め致します。

※公募期限が切れている案件もございます。予めご了承ください。

今回は以上になります。

一部抜粋ですので、詳しくは全国の官公庁、市区町、財団11187機関の助成金・補助金の検索サービス「助成金なう」をご覧ください。

※助成金なうで「現在募集中」の案件が表示できるようになりました!

☆申請コンサルタントはこちらから(申請金額の15%、有料会員は割引あり)☆

☆マイプラン契約はこちらから☆

☆助成金を活用できるサービスはこちら☆

2.補助内容について

【対象者詳細】

応募資格は、大阪府内で交付要綱第3条に掲げるナイトカルチャー事業を実施するものであって、会社法に基づく株式会社等、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人等の法人格を有するものとします。

【補助対象事業】

補助対象となる事業は、ナイトカルチャー実施事業者が自主的に実施するもののうち、

次の(1)から(8)までの要件を全て充たす事業

(1)主にインバウンドの観光客が大阪の夜の魅力を体験することができる事業であって、

次の①から④のいずれかに該当するもの

①音楽、演劇、古典芸能、ノンバーバルパフォーマンスなどの舞台芸術事業

②和楽器、舞踏、伝統衣装、芸道、工芸等の日本・大阪の文化を体験できる事業

③アニメ・漫画をはじめとするポップカルチャー等の集客イベント事業

④その他大阪の魅力を体験できる事業

(2)大阪府内で行われる事業であること

(3)広く一般に開かれた事業であること

(4)宗教的又は政治的な宣伝意図を有しないこと

(5)事業の開始時間が18時以降かつ事業終了時間が20時以降のもの

(6)年間の実施回数が5回以上かつ実施日数が3日以上のもの

(7)1回あたりの募集定員が概ね100名以上の事業

(ただし、(1)②に該当するものは、概ね20名以上の事業)

(8)飲食を伴わない事業であること

【補助金額】

1事業につき「補助対象経費」の2分の1以内、かつ500万円を上限とします。

※くわしくはこちらをご覧ください。

3.他の大阪府の助成金情報

ふれあいの場補助金

補助金を利用して商業共同施設を設置

4.まとめ

このように大阪府では特有の助成金・補助金があります。

募集期間が様々ございますので、見逃さないように

頻繁にチェックする事をお勧め致します。

※公募期限が切れている案件もございます。予めご了承ください。

今回は以上になります。

一部抜粋ですので、詳しくは全国の官公庁、市区町、財団11187機関の助成金・補助金の検索サービス「助成金なう」をご覧ください。

※助成金なうで「現在募集中」の案件が表示できるようになりました!

☆申請コンサルタントはこちらから(申請金額の15%、有料会員は割引あり)☆

☆マイプラン契約はこちらから☆

☆助成金を活用できるサービスはこちら☆

3.助成内容

1人の出産につき限度額100,000円

ただし、加入している健康保険から付加給付が支給される場合は、その額を控除した金額

※付加給付とは

出産の際には、加入している健康保険から出産育児一時金として法定給付の 42万円または40万4千円が支給されます。これに加えて、健康保険が独自に給付するものを付加給付といいます。

健康保険により、付加給付の金額が異なり、また、付加給付がない場合があります。

4.申請期間

「出産日」から起算して1年以内

5.支給時期

申請日のおおむね翌月末までに、指定の銀行口座に振り込みます。

「子どもを生みたいけどお金が心配。」と言ったお悩みを持つ方は、是非お住まいの自治体で同様の助成金がないか探してみてはいかがでしょうか?

3.助成内容

1人の出産につき限度額100,000円

ただし、加入している健康保険から付加給付が支給される場合は、その額を控除した金額

※付加給付とは

出産の際には、加入している健康保険から出産育児一時金として法定給付の 42万円または40万4千円が支給されます。これに加えて、健康保険が独自に給付するものを付加給付といいます。

健康保険により、付加給付の金額が異なり、また、付加給付がない場合があります。

4.申請期間

「出産日」から起算して1年以内

5.支給時期

申請日のおおむね翌月末までに、指定の銀行口座に振り込みます。

「子どもを生みたいけどお金が心配。」と言ったお悩みを持つ方は、是非お住まいの自治体で同様の助成金がないか探してみてはいかがでしょうか?

2.就業規則を作る際の注意点

助成金受給のためには、従業員10人以下の事業所でも、基本的には就業規則が必要です。

これをその道の専門家である社労士に依頼しますと、企業規模等にもよりますが、15万円から30万円程度となります。正直15万円なら安い方です。

「就業規則のひな形をください」とか、「コピペで良いのでどこを探せば良いですか?」とか言った話を良く聞きます。

いずれにしても、軽く見てしまっているフシがあるのと、できるだけお金をかけたくないという気持ちが伝わってくるケースです。

ただしこれには注意が必要です。

就業規則の内容がきちんとしたものでなければ、助成金が不支給となるケースがよく見受けられるからです。併せて、作成した就業規則は、いくら会社が「助成金のため」と言っても、一度作成した就業規則は立派に会社のルールとして生きていることになります。

その内容により、後日トラブル(例えば解雇のことなど)が発生することも十分に考えられます。そうなると、数十万円や、場合によっては100万円単位の支払が発生することもあり得ます。

助成金は不支給だわ、従業員とのトラブルでお金を支払うことになるわで、踏んだり蹴ったりです。

いかにテンプレートの就業規則が怖いものになるかと言うことは、おわかりでしょう。

3.就業規則を作るための参照サイト

下記の厚生労働省のURLで、就業規則に入れるべき必要事項とひな形の文章を確認することができます。こちらを参照にして、きちんとした就業規則を作りましょう。

2.就業規則を作る際の注意点

助成金受給のためには、従業員10人以下の事業所でも、基本的には就業規則が必要です。

これをその道の専門家である社労士に依頼しますと、企業規模等にもよりますが、15万円から30万円程度となります。正直15万円なら安い方です。

「就業規則のひな形をください」とか、「コピペで良いのでどこを探せば良いですか?」とか言った話を良く聞きます。

いずれにしても、軽く見てしまっているフシがあるのと、できるだけお金をかけたくないという気持ちが伝わってくるケースです。

ただしこれには注意が必要です。

就業規則の内容がきちんとしたものでなければ、助成金が不支給となるケースがよく見受けられるからです。併せて、作成した就業規則は、いくら会社が「助成金のため」と言っても、一度作成した就業規則は立派に会社のルールとして生きていることになります。

その内容により、後日トラブル(例えば解雇のことなど)が発生することも十分に考えられます。そうなると、数十万円や、場合によっては100万円単位の支払が発生することもあり得ます。

助成金は不支給だわ、従業員とのトラブルでお金を支払うことになるわで、踏んだり蹴ったりです。

いかにテンプレートの就業規則が怖いものになるかと言うことは、おわかりでしょう。

3.就業規則を作るための参照サイト

下記の厚生労働省のURLで、就業規則に入れるべき必要事項とひな形の文章を確認することができます。こちらを参照にして、きちんとした就業規則を作りましょう。

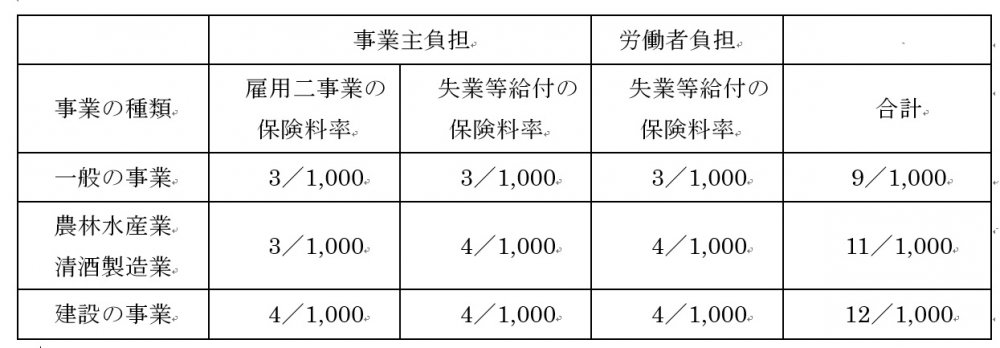

上記保険料率の中の、「雇用二事業」と呼ばれる保険料が、助成金の財源となっています。

雇用二事業とは、雇用保険法に存在する制度の一つとなります。雇用保険制度では、労働者に対する求職者給付等の制度と、事業主に対する援助制度等があります。この内、後者の制度を「雇用二事業」と呼びます。

一見しておわかりの通り、雇用二事業の財源は全て事業主が負担しています。そして、助成金の財源は雇用二事業から支出されます。助成金支給申請ができるのは、雇用保険適用事業主に限られているわけですが、雇用二事業の財源、即ち助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料から賄われているわけですから、当然といえば当然です。

こんな理由から、雇用保険に入っている事業所かどうかで、助成金というテーブルの上に乗ることが出来るかどうかが決まります。

さらに深く見ていただくと、「建設の事業」とそれ以外の事業では、雇用二事業の保険料率が違いますね。

なぜかと言いますと、建設業だけがもらえる助成金が存在するからです。その他の事業の業種からすると、「うちはもらえないし」となるので、建設業だけが雇用二事業の保険料率が、少しばかり高く設定されています。

よって、繰り返し結論を述べますが、法人、個人問わず、雇用保険に入っている事業所は、助成金をもらうことが出来る事業所と言うことになります。

上記保険料率の中の、「雇用二事業」と呼ばれる保険料が、助成金の財源となっています。

雇用二事業とは、雇用保険法に存在する制度の一つとなります。雇用保険制度では、労働者に対する求職者給付等の制度と、事業主に対する援助制度等があります。この内、後者の制度を「雇用二事業」と呼びます。

一見しておわかりの通り、雇用二事業の財源は全て事業主が負担しています。そして、助成金の財源は雇用二事業から支出されます。助成金支給申請ができるのは、雇用保険適用事業主に限られているわけですが、雇用二事業の財源、即ち助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料から賄われているわけですから、当然といえば当然です。

こんな理由から、雇用保険に入っている事業所かどうかで、助成金というテーブルの上に乗ることが出来るかどうかが決まります。

さらに深く見ていただくと、「建設の事業」とそれ以外の事業では、雇用二事業の保険料率が違いますね。

なぜかと言いますと、建設業だけがもらえる助成金が存在するからです。その他の事業の業種からすると、「うちはもらえないし」となるので、建設業だけが雇用二事業の保険料率が、少しばかり高く設定されています。

よって、繰り返し結論を述べますが、法人、個人問わず、雇用保険に入っている事業所は、助成金をもらうことが出来る事業所と言うことになります。

FSとして採択された事例の一部として以下のものがあります。

製造業:

・AI技術とロボットを用いた多品種油圧機器外観検査の自働化FS

・再生医療等製品の細胞培養工程へのロボット導入FS

・工場警備へのコミュニケーションロボット導入FS

サービス業:

・EC物流センターにおける複雑形状商品がピッキング可能なロボット導入FS

・食品スーパーにおける商品陳列作業へのロボット導入FS

・ホテルのフロント業務のロボット化FS

「ウチの事業にロボットを導入したい!」とお考えの方は是非ご検討ください!

FSとして採択された事例の一部として以下のものがあります。

製造業:

・AI技術とロボットを用いた多品種油圧機器外観検査の自働化FS

・再生医療等製品の細胞培養工程へのロボット導入FS

・工場警備へのコミュニケーションロボット導入FS

サービス業:

・EC物流センターにおける複雑形状商品がピッキング可能なロボット導入FS

・食品スーパーにおける商品陳列作業へのロボット導入FS

・ホテルのフロント業務のロボット化FS

「ウチの事業にロボットを導入したい!」とお考えの方は是非ご検討ください!